Sommaire de l'article

Pour cet article, on va se baser principalement sur le travail de Rao Yichen1.

Déroulez pour rattraper les épisodes précédents ⬇️

Un aperçu des camps de traitement

En Chine, en 2008, il était estimé qu’environ 24 millions de jeunes étaient en traitement pour « addiction à internet », un terme non reconnu par les universitaires, mais commun pour désigner les jeunes « dont le fonctionnement social est affecté après avoir passé des heures excessives à jouer en ligne », ce qui ressemble donc au trouble d’usage des jeux. Ces jeunes fuguaient le domicile familial et les cours pour les cybercafés2, des reportages montraient comment certains se mettaient à voler et cambrioler pour obtenir de l’argent et pouvoir jouer plus au cybercafé3 ; on rapporte des histoires où les jeunes blessaient voire tuaient leur parents suite à des conflits autour du temps de jeu ou de l’argent de poche pour jouer4. La panique monte et on parle « d’opium numérique », un terme hautement significatif en Chine, car il renvoie à l’épisode historique des « guerre d’opium », guerres débutées quand les britanniques importaient de l’opium en Chine alors que l’empereur tentait d’en interdire l’usage. S’en est suivi des guerres, que la Chine perdit : l’opium a donc en Chine une valence de profonde honte nationale et familiale, d’infériorité morale collective5.

Dès 2002, le gouvernement Chinois interdit l’accès aux cybercafés aux mineurs et en 2006 il considère l’utilisation excessive d’Internet sur le même pied d’égalité que la consommation d’alcool, la toxicomanie, etc. En 2008, le gouvernement établit des jeux « en ligne verte », c’est-à-dire des jeux qui étaient considérés comme moraux car non addictif, sans images sexuelles ni activités violentes. Il développe un système « anti immersion » renforçant le pouvoir des parents sur les activités numériques de leurs enfants, qui consistait en un logiciel permettant une surveillance accrue et disposant d’un système de filtrage : il n’a pas été maintenu en raison des critiques publiques le considérant comme un viol de confidentialité des infos.

Parallèlement, des camps et centres de traitement ont été mis en place. En 2006, des informations révèle qu’un centre du psychiatre Yang Yongxin utilisait des méthodes disciplinaires violentes impliquant notamment des électrochocs, sans anesthésie6 :

« Yang a fondé son traitement sur la conviction que lorsque les jeunes associent la douleur des décharges électriques à la défiance et à leur désir de jouer, ils deviennent moins enclins à jouer et plus enclins à se comporter correctement. De nombreux parents ont cru à la théorie de Yang, car il a réussi à rendre leurs enfants obéissants, ce qui était exactement ce qu’ils recherchaient. »

Rao, Y. (2019,. From Confucianism to Psychology: Rebooting Internet Addicts in China. History of Psychology, Advance online publication.

Cela fait scandale dans le pays et à l’international, alors le ministère de la santé interdit le recours aux électrochocs et aux châtiments corporels de ces centres. Le centre est fermé, mais Yang Yongxin n’est pas puni à hauteur de ce que la population chinoise aurait souhaité.

Ci dessous un reportage sur un camp de Yang Yongxin :

Les autres traitements ont d’autres fondements. Rao relève deux grands courants d’interprétations : l’un de Tao Ran qui estime que l’addiction à Internet a des racines biologiques, donc qu’il y a un besoin d’hospitalisation, des traitements médicamenteux ; l’autre de Tao Hongkai estime qu’au contraire ça ne devrait pas être médicalisé, mais soigné par la thérapie, par la parole, par l’éducation. Dans les faits, les camps de traitement mêlent les deux approches.

La « base »

Rao étudiera sur place le camp de traitement nommé la « base » par les résidents, basé en principe sur l’idée qu’il y a un besoin d’hospitalisation, mais qui comporte énormément de phases de thérapie. Les jeunes de 14 à 19 ans y sont envoyés sournoisement par leurs parents qui ne savent plus comment gérer leurs comportements dit « anormaux », seuls quelques-uns sont venus de leur plein gré. Cela dure environ 6 mois, les jeunes y vivent ainsi que leur famille, même s’ils sont physiquement séparés et que seuls les parents ont le droit d’aller et venir librement. Les parents ont le droit d’interrompre le traitement à tout moment et ramener leur enfant. Généralement, tous proviennent de classes moyennes voire supérieures car le traitement a un coût conséquent.

Le camp a une structuration militaire, les jeunes étaient classés en escouade de 5 à 7 personnes, avec un chef d’escouade et un chef de section, ce rôle de chef étant occupé à tour de rôle. Entre les entraînements militaires, les cours et les moments de thérapies, ils devaient vivre en indépendance et ils devaient apprendre à laver leurs vêtements, faire leur lit de manière militaire, dormir et se lever à heure fixe. L’exercice physique se faisait à l’extérieur, qu’importe la météo. L’hygiène de chaque salle était vérifiée avec des évaluations, des scores et des classements : l’escouade la plus hygiénique était servi en premier au repas. C’était plus important qu’il n’y paraît, parce que même s’ils mangeaient à heures différentes, l’heure de fin de repas était la même pour tous. L’organisation de la base visait à différer le plaisir et les gratifications, afin qu’ils s’habituent à une vie sans récompense immédiate. Ainsi de nombreux objets étaient interdits (mais arrivaient néanmoins en contrebande) comme les boissons gazeuses, certains livres (fictions et mangas), les magazines masculins, les cigarettes, les appareils numériques. La base estimait que contrôler le plaisir permettait aussi de créer un espace d’introspection intérieure.

Une résistance à cette discipline s’opérait. Par exemple les jeunes rusaient pour faire passer quand même des objets interdits, ils utilisaient les toilettes pour échapper aux cours, ils gardaient le silence pour résister, certains pouvaient aussi s’affamer. Il pouvait y avoir des bagarres entre eux (mais rarement sur les instructeurs). Les punitions consistaient en des isolements de longue durée voire l’utilisation de Yueshu, des sortes de menottes s’attachant à des chaises ou lits. Les instructeurs ne répliquaient pas face à la violence et soit les repoussaient, soit les maîtrisaient. Des évasions pouvaient se produire et c’était un motif de punition absolue.

On a donc une discipline très ferme, militaire, qui semble mettre la responsabilité du trouble sur le jeune et ses diverses incompétences supposées. Rao précise que la discipline militaire est utilisée en Chine pour façonner l’esprit collectif et encourager les traits « positifs ». Cependant, ce n’est pas une méthode traditionnelle pour autant, elle provient d’un face à face moderne avec l’occident :

« Dans la Chine féodale, les dirigeants confucéens, issus de l’époque Han, n’étaient pas enclins à cultiver l’esprit militaire au sein de la population, car ils croyaient au pouvoir de l’alphabétisation et de la courtoisie. L’importance accordée à l’entraînement militaire parmi les étudiants et le peuple remonte au début des années 1900, lorsque la Chine était confrontée aux invasions militaires des pays occidentaux (JX Chen, 2003). Dès lors, l’entraînement militaire a été associé à la conformité au groupe, à la fierté nationale et à la dignité morale. À la base, l’entraînement militaire est censé cultiver la discipline, le respect, la force et l’intégrité des jeunes, les aidant ainsi à rester en bonne santé et à s’intégrer au système social. D’un point de vue symbolique, on peut également l’interpréter en comparaison avec « l’opium électrique », une métaphore qui associe l’IA [Internet Addiction] à la honte nationale pendant la guerre de l’opium (…). Dans une certaine mesure, la force et la discipline cultivées grâce à l’entraînement militaire évoquent la dignité morale dont les accros à Internet étaient censés manquer. »

Rao, Y. (2019,. From Confucianism to Psychology: Rebooting Internet Addicts in China. History of Psychology, Advance online publication.

Mais d’un autre côté, l’aspect thérapie également présent dans la base nous raconte une autre histoire sur d’autres fondements. Les thérapies sont à la fois individuelles et familiales, l’objectif est d’aider les adolescents et leurs parents à se comprendre et à communiquer. Le fait de rendre les parents plus compétents est notamment considéré comme la clef de la réussite du traitement :

« L’institution exige que tous les parents y résident et suivent un programme complémentaire qui les forme à devenir des tuteurs psychologiquement compétents. Peu d’institutions ont imposé la présence des parents tout au long du processus de traitement, car cela implique des coûts de main d’œuvre et de logistique supplémentaires. La plupart des parents se présentent dans les centres de traitement d’addiction à internet avec une mentalité de consommateur : « Je suis là pour soigner mon enfant, pas moi ! Ce n’est pas moi qui ai le problème. » Par conséquent, contrairement à la base, de nombreuses autres institutions ne demandent aux parents de revenir et de libérer leur enfant « réformé » qu’après deux ou trois mois (par exemple, à la fin des vacances d’été). Dans le programme de Tao Ran, cependant, le traitement est considéré comme vain sans la participation des parents. Le plus grand défi auquel sont confrontés les thérapeutes n’est pas la réticence des stagiaires à suivre une thérapie, car ils sont généralement amenés dans l’institution contre leur gré, mais plutôt d’enseigner aux parents qu’ils sont eux aussi responsables de la dépendance de leur enfant et de les persuader de rester ».

Rao, Y. (2019,. From Confucianism to Psychology: Rebooting Internet Addicts in China. History of Psychology, Advance online publication.

Un thérapeute dit à Rao que « l’addiction n’est rien de plus qu’une résistance symbolique que les jeunes opposent à quelqu’un ou quelque chose dans la vie, résistance qu’il reste à identifier par le biais de dialogues thérapeutiques ».

⬧Le reflet des games : même dans un problème très individuel, il y a le reflet de tous les environnements sociaux de la personne et leur gameplay mutuel.

Ainsi, dans les thérapies, les psy n’abordent quasiment pas la question de l’addiction avec eux – ce n’est pas le fait de ne pas pouvoir s’arrêter le problème – mais les conflits familiaux et scolaires que ça génère, à cause d’un cercle vicieux d’humiliations :

« La plupart des jeunes ont déclaré avoir été réprimandés par leurs parents ou humiliés par leurs enseignants en raison de leur désobéissance ou de leurs mauvais résultats scolaires. Les enseignants utilisaient souvent l’étiquette « cha sheng » (élève inférieur) pour désigner les élèves inférieurs. L’humiliation est l’un des maillons de la chaîne de pression des jeunes décrite précédemment. Certains parents se sont également souvenus avoir été humiliés par les enseignants lors des réunions de parents s’ils ne surveillaient pas correctement leur enfant. D’après mon expérience personnelle à l’école, les enseignants étaient également réprimandés par le surveillant de classe si leur classe avait de faibles résultats scolaires ou si l’un de leurs élèves enfreignait les règles de l’école. Juger le caractère moral d’un individu (par exemple, son assiduité, sa conformité à un groupe) à l’aune de ses résultats scolaires est une pratique courante dans le système éducatif public chinois. […] Avant que les parents n’arrivent à la base, ils n’étaient généralement pas perturbés par un enfant malade souffrant d’addiction à internet ; au contraire, ils se sentaient humiliés et angoissés d’avoir élevé un enfant désobéissant.»

Rao, Y. (2019,. From Confucianism to Psychology: Rebooting Internet Addicts in China. History of Psychology, Advance online publication.

Les parents ont honte, parce que non seulement les autres membres de la société leur reprochent leur manque de contrôle, mais en plus ils dépriment parce que leur enfant avait dévié du chemin « normal ».

Cette pression ne se fait pas qu’au sein des environnements proximaux que sont la famille, l’école. Rao la localise aussi dans les changements politiques et culturels.

Culturellement les valeurs confucéennes restent profondément ancrés tant chez les personnes que dans les institutions :

« Des termes tels que Xiao (piété filiale), la valeur qui exige que les enfants placent les attentes de leurs parents avant les leurs, sont encore considérés comme applicables pour de nombreux parents, qui s’efforcent de contrôler chaque aspect du développement de leur enfant. Dans ce contexte, l’obéissance et la conformité de l’enfant sont considérées comme nécessaires même après sa majorité. Il est courant de voir des parents chinois coordonner le travail et le mariage de leur enfant, même lorsqu’il a entre 20 et 30 ans, bien que les jeunes qui quittent le foyer familial pour travailler dans les grandes villes bénéficient généralement d’une plus grande liberté dans leurs choix de vie. […] Autrefois, la seule voie acceptable pour le développement de l’enfant consistait à apprendre les classiques confucéens, à passer des examens et à devenir érudit. Ceux qui atteignaient leur majorité en suivant ce parcours exemplaire étaient considérés comme utiles à la nation, à la communauté et à la famille. Ceux qui s’égaraient étaient généralement considérés comme appartenant à un rang social inférieur. »

Rao, Y. (2019,. From Confucianism to Psychology: Rebooting Internet Addicts in China. History of Psychology, Advance online publication.

Il y a donc une hiérarchie où les parents doivent contrôler leurs enfants, car ceux-ci sont considérées comme incapables d’avoir un jugement éclairé. Ainsi la perte de contrôle associé au jeune qui joue trop plutôt que de réussir à l’école, est perçue comme une honte car elle reflète leur incapacité à jouer leur rôle, ce qui est vu comme un échec amenant à ce rang d’inférieur. A cet élément se rajoute la politique de l’enfant unique qui fait que toute la pression retombe sur l’enfant, et les changements politico-économique qui font qu’il y a une grande compétition pour les emplois et ressources, ce qui inquiète les familles.

Et c’est exactement tout ceci que les jeunes ont cherché à fuir. Un jeune de 19 ans dit au chercheur :

« Quand je suis assis dans un cybercafé et que je joue, j’ai l’impression de posséder le monde. Je n’ai plus à me soucier des attentes excessives de mes parents ni de l’échec imminent d’un autre cours. »

Rao, Y. (2019,. From Confucianism to Psychology: Rebooting Internet Addicts in China. History of Psychology, Advance online publication.

Pour les jeunes, jouer est une échappatoire aux lourdes pressions de l’école et du travail. La plupart des jeunes étudiées par les chercheurs ne jouent d’ailleurs qu’à un seul jeu, League of Legends (LoL), qui est connu pour être hautement compétitif, avec les performances de chaque jour calculées, synthétisées, mis en classement « à l’instar des évaluations scolaires chinoises » souligne Rao. Les résidents de la Base ont finalement choisi le même logiciel que celui qu’ils subissaient déjà IRL, mais le jeu leur permet d’y réussir, sans le poids des réelles humiliations.

On peut aussi voir un décalage dans la culture des jeunes et leurs parents :

« La réforme du marché et la politique d’ouverture ont exposé les Chinois à des pensées et des idéologies diverses. Les concepts occidentaux de droits libéraux et de liberté individuelle ne sont plus considérés comme étrangers ou politiquement erronés par la jeune génération. Il est donc de plus en plus difficile d’inculquer les valeurs traditionnelles par la récitation de textes exemplaires et une discipline mécanique. Ainsi, les conflits entre parents et enfants concernant les résultats scolaires et les jeux vidéo sont fréquents dans les familles où les parents ne savent pas comment réagir dans ce nouveau contexte de contrôle social. La plupart des stagiaires envoyés au camp ont signalé des conflits avec leurs parents concernant les « droits individuels sur le temps de jeu », que ces derniers jugent inacceptables. Les parents n’ont désormais d’autre choix que de faire appel à des experts, car même dans le reste des discours provenant de la société les connaissances parentales héritées des générations passées ne les ont pas préparées à faire face à la situation sans précédent de l’addiction à Internet »

Rao, Y. (2019,. From Confucianism to Psychology: Rebooting Internet Addicts in China. History of Psychology, Advance online publication.

Si l’aspect militaire de la Base semblait vouloir conformer les jeunes, l’aspect thérapie va plutôt dans le sens de résoudre le conflit en apprenant aux parents à comprendre, écouter, discuter avec les enfants. Finalement, cet aspect s’harmonise à l’horizontalité apportés par les changements de culture, en tentant de diminuer les facteurs de pressions mis sur le dos de leurs enfants.

Autrement dit, dans les troubles du jeu – que ce soit dans les études occidentales ou asiatiques – le jeu lui-même semble tout de même très peu « coupable » intrinsèquement des problèmes, si ce n’est qu’il semble être pris en un monde alternatif meilleur. La solution thérapeutique dans la Base est de réparer les relations, d’un côté ou d’un autre, notamment en éduquant aussi les parents. L’étude de Rao va également révéler un aspect particulièrement intéressant et révélateur du lien connectant les jeunes au jeu.

De joueur à créateur : le game design de la Base

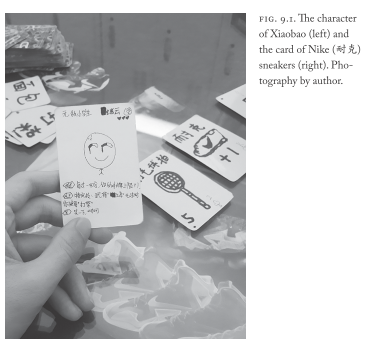

Les jeunes du camp étaient autorisés à des jeux, mais exclusivement non numériques, comme les échecs, les cartes. Comme ils n’en étaient pas satisfaits, ils se sont mis à y rajouter des règles plus complexes. Un des jeux de cartes, « Tree Kingdoms Kill » était particulièrement apprécié, mais comme les jeunes répondaient moins rapidement au sifflet les appellant lorsqu’ils y jouaient, il a été considéré comme trop addictif et n’a plus été autorisé durant la semaine, seulement le week-end. Face à cet interdit, les jeunes ont créé une version de ce jeu appelé « The Base Kill », qui reprenait le concept du jeu, mais cette fois l’univers et les personnages étaient tirés de l’institution.

Leur version était particulièrement créative : dans le jeu original, on avance grâce à des cartes « chevaux », ils les ont remplacés par des baskets de différentes marques, celles-ci étant autorisées dans la Base (même si l’uniforme militaire était par ailleurs imposé). Dans leur jeu, ils ont intégré toutes les personnes de la base, jeunes comme instructeurs, en prenant soin d’y mettre un équilibre de force. Par exemple l’un des plus jeunes avait une vie faible de 3 cœurs, mais avait le pouvoir de garder une carte supplémentaire à chaque tour et pouvait éviter les attaques d’un autre personnage très fort. Tous les mérites de chacun étaient mis en valeur, dans une forme d’équité ainsi équilibrée. Même s’ils avaient des expériences épouvantables avec des adultes, ils n’en ont pas fait des personnages terribles : des traits saillants étaient repérés, mais sans l’intention d’offenser. Ils appréciaient tout autant se moquer un peu d’eux-mêmes à travers les personnages. L’équité mise en place représentaient aussi parfaitement leur volonté que chaque personne soit perçue avec respect, dans une forme d’horizontalité.

⬟ Design de l’horizontalité : Chaque personnage est valorisé. Les forces sont reconnues à chacun. la hiérarchie est rejetée sans tomber dans la revanche, le but est la victoire collective avec les forces individuelles reconnues.

Ils pouvaient ainsi incarner leur propre rôle ou celui des autres, jouer avec eux-mêmes et ce qui comptait n’était pas tant de vaincre les autres que de mieux comprendre comment exploiter ses propres forces et atteindre une victoire collective, qui pouvait d’ailleurs nécessiter un autosacrifice.

« La conception minimise la quête individualiste et orientée vers l’accomplissement personnel, encouragée par la société et reflétée dans l’anxiété de la classe moyenne chinoise. Au lieu de cela, ce jeu inclut la poursuite du statut individuel et de la reconnaissance sans renoncer au plaisir de la connexion mutuelle entre pairs, au sentiment d’appartenance à une communauté plus large et aux riches contingences expérientielles qui peuvent faire ressentir aux joueurs les moins avantagés le potentiels de victoire. Il résiste également à la hiérarchie sociale imposée et à l’étroitesse du chemin de la victoire individuelle (comme à l’école) en montrant délibérément une voie alternative. Bien que de nombreux mécanismes de jeu soient hérités du jeu bien conçu Tree Kingdoms Kill, notamment les tactiques collectives et les contingences, la raison de s’inspirer de Tree Kingdoms Kill révèle certaines aspirations collectives inconscientes ».

Rao, Y. (2019,. From Confucianism to Psychology: Rebooting Internet Addicts in China. History of Psychology, Advance online publication.

Autrement dit, on retrouve ici la trace concrète de ce qui avait été perçue dans les recherches précédentes sur l’individualisme, le collectivisme et ses versions verticales et horizontales : effectivement la société chinoise à l’époque de l’étude de Rao se sentait pressée à adopter des codes individualistes et verticaux, les jeunes se sentaient écrasés de toute part (parents, école, société) par ces pressions également liées culturellement à la verticalité des idées confucéennes, alors ils fuyaient dans un jeu qui offrait la possibilité de réussir – mais qui représentait un même système assez vertical, voire de même modalités compétitives (LoL). Mais dans leur conception, il est très clairement limpide qu’ils souhaiteraient un collectivisme horizontal, ce qui on l’a vu dans les autres articles est curatif du trouble d’usage des jeux.

Games & Play in Chinese

& Sinophone Cultures

Rao décrit cette conception comme une gamification de la Base et soulève à quel point c’est culturellement signifiant et a une valeur thérapeutique. Les jeux en ligne auxquels ils étaient accros étaient finalement des games proches des « jeux » IRL, ce qui ne remettaient pas en cause le système dans lesquels ils souffraient, c’en était juste une version où ils pouvaient plus facilement réussir, obtenir de la reconnaissance, s’identifier à des héros.

« Les gens réfléchissent à leur identité en cartographiant leurs activités sur les icônes et les symboles conçus par les sociétés de jeux ».

Rao, Y. (2019,. From Confucianism to Psychology: Rebooting Internet Addicts in China. History of Psychology, Advance online publication.

Cependant, leur re-creation du jeu de cartes va beaucoup plus loin puisqu’il ne reproduit pas le game existant – la structure institutionnelle -, mais la change, supprimant les hiérarchies, changeant les relations de pouvoirs, restaurant les qualités de chacun. Il y a une horizontalisation appliquée, une absence de verticalité qui est maintenue, une forme d’individualisme-collectivisme dont le meilleur est gardé et le plus pressant mis de côté. C’est en soi une guérison, puisque la voie offerte par la création et le gameplay de ce jeu est de connaître ses forces sans nier les difficultés, tout en se liant aux autres pour des fins collectives. La prise de perspective que cela offre (jouer une autre personne) est aussi à noter. Cependant, les autorités sur place n’ont semble-t-il pas considérer ce phénomène comme notable, contrairement à Rao qui y voit beaucoup :

« The Base Kill, bien qu’il n’y ait aucun élément de jeu et pratiquement aucun gain matériel, le jeu est toujours profond car il connote une quête du statut social que les jeunes joueurs espèrent interpréter et reconstruire par eux -mêmes et au-delà de l’étiquette d’ « accro à Internet ». Avec un processus itératif de conception tout en jouant au jeu basé sur l’institution, ils ont adapté les règles institutionnelles et redéfini le cadre social plus large de gagner et de perdre qui produit cette institution totale. Alors que les adultes dirigeants considèrent ces jeux comme un passe-temps non utilitaire distinct des activités productives utilitaires telles que les devoirs scolaires, le conseil et la formation, les jeunes créent et découvrent des significations thérapeutiques à partir d’eux.

Rao, Y. (2019,. From Confucianism to Psychology: Rebooting Internet Addicts in China. History of Psychology, Advance online publication.

Notez ici à quel point cette séparation stricte entre activités estimées non utilitaires VS utilitaires est aussi un point de vue très partagé en occident et innerve nos définitions de divertissement, de jeu, qu’on avait connecté avec le fait que les gens sont alors incités à prendre les jeux et divertissements pour oublier, ce qui augmente le potentiel de tomber dans le surjeu.

Adapter l’institution en jeu est en soi une forme de play expérimental au sein des règles institutionnelles. Et les moindres détails de la conception du jeu constituent un autre type de jeu créatif, construit sur le métalangage des règles, reconfiguré à l’échelle mondiale. Cela concorde avec l’argument de Thomas Malaby selon lequel les jeux sont toujours un « processus de devenir » et remplis de contingences. Un game développé est ontologiquement plus proche des institutions où les règles sont établies non seulement pour éviter les incertitudes, mais aussi pour créer des contingences et des significations, tandis que le play est une action créative entre le conscient et l’inconscient, et peut ainsi transcender les règles existantes et créer de nouveaux symboles ».

Rao, Y. (2019,. From Confucianism to Psychology: Rebooting Internet Addicts in China. History of Psychology, Advance online publication.

★Play : le play est une action créative qui peut transcender les règles existantes et créer de nouveaux symboles.

Ainsi, à cette conclusion sur la Base, vous devriez comprendre à quel point ce sujet du play et du game n’est pas une diversion de notre ligne éditoriale, mais totalement dans la question du hack social : notre rapport aux jeux est un rapport qui en dit beaucoup sur nos rapport aux environnements sociaux, ce qu’ils nous sapent ou nourrissent, et les émotions qu’ils génèrent sont tant notre reflet que celui des contraintes sociales qu’on porte et nos relations – ou absence de relations – à elles. Les jeunes nous ont livrés ici une façon très empuissantante8 d’y répondre : si le game déconne, si rien ne va, reconstruit-le, même symboliquement, et tu verras en face tes véritables souhaits et attentes à la fois tant personnels que culturels et politiques.

La prochaine fois, on parlera rapidement de manipulations des jeux via les darks patterns et on cherchera à patcher notre rapport aux jeux.

La suite : Patcher notre rapport au jeu [AJ6]

Notes de bas de page

Déroulez pour consulter toutes les notes de bas de page et la biblio ↩️

La bibliographie complète est présente ici : Bibliographie [AJV]

Image d’entête issue de l’expérience VR « Diagnosia » de Zhang Mengtai « ; » il s’est battu, a été battu et a été jeté dans la salle de thérapie de Morita jusqu’au matin » »

1Rao, Y. (2019,. From Confucianism to Psychology: Rebooting Internet Addicts in China. History of Psychology, Advance online publication. ; Rao, Y. (2015). Coming of Age with Internet Addiction in China: An Ethnographic Study of Institutional Encounters and Subject Formation

2Bax, T. (2013). Youth and Internet addiction in China. Routledge.

3Cité dans Rao, Y. (2019,. From Confucianism to Psychology: Rebooting Internet Addicts in China.: Li, J. (2008). 心灵对话(二)—网瘾让他去偷窃 [Dialogue of mind II: Internet addiction makes him steal]. 法律与生活, 4, 57–58.

4Cité dans Rao, Y. (2019,. From Confucianism to Psychology: Rebooting Internet Addicts in China. History of Psychology, Advance online publication. Q. Li et Yang, 2009 Li, Q., & Yang, J. L. (2009). 大学生杀父杀母,网络成瘾是否罪责可恕 [Can the patricide and matricide be pardoned for internet addiction]. 人生与伴侣月刊, 4, 8–10.

5Cité dans Rao, Y. (2019,. From Confucianism to Psychology: Rebooting Internet Addicts in China. History of Psychology, Advance online publication : Szablewicz, M. (2010). The ill effects of “opium for the spirit”: A critical cultural analysis of China’s internet addiction moral panic.

6https://en.wikipedia.org/wiki/Yang_Yongxin

7 Thomas Malaby, “Beyond Play: A New Approach to Games,” Games and Culture 2, no. 2

8Empuissantement : traduction francisée d’empowerment, désigne le processus par lequel un individu ou un groupe reprend du pouvoir d’agir sur sa vie et son environnement