Sommaire de l'article

Notre deuxième épisode du Vortex est en ligne!

Nous allons y parler de nature humaine, d’égoïsme, d’altruisme, de vision du monde, d’attitudes idéologiques, d’empathie. Vaste programme !

Comme pour le pilote, c’est un épisode choral (= tout le monde est là !). J’ai pris un immense plaisir à écrire la partie fiction, à essayer de la rendre organique avec la vulgarisation. Vu notre thématique, il me paraissait essentiel que chacun puisse intervenir et agir de concert, comme un contre-pied à ces visions individualisantes misant sur le seul intérêt de chacun.

Concernant la vulgarisation, nous l’avons écrite à deux, Viciss et moi. Vous y reconnaitrez sans doute les thématiques de cœur : l’altruisme, la solidarité, notre capacité à nous sentir concerné au-delà de nous-mêmes, soit la « banalité du bien ».

J’ai également participé à la post-production de l’épisode, notamment les séquences en motion design dans lesquels je me suis parfois un peu lâché en plaçant quelques easter eggs. Les trouverez-vous ? Dites-nous en commentaire sur YouTube.

Cet épisode est hybride, entre psycho et philo, où se pose la question suivante : sommes-nous naturellement bon et altruiste, ou fondamentalement malveillant et égoïste ?

Derrière cette interrogation se niche deux grandes visions divergentes du monde et des humains, qui ne sont pas juste de simples croyances, mais un certain mode qui influence en partie nos raisonnements, attitudes et comportements, jusqu’à nos affinités idéologiques.

Pour le dire vite : « dis-moi comment tu vois l’humain, je te dirais comment tu risques de te comporter vis-à-vis des autres et pour qui tu risques de voter ! »

Dans l’article qui suit, je vous propose d’aller plus loin : quelques définitions clés, des prolongements, et des liens vers d’autres vidéos / articles pour explorer ces notions d’altruisme, d’idéologie, de coopération ou de méfiance.

Mais avant toute chose, puisque nous allons parler de gauche et de droite d’un de point de vue psychologique, il est important de rappeler ce qui est entendu par là.

Qu’est-ce que la gauche et la droite du point de vue de la psychologie politique ?

Les psychologues sociaux partent d’un constat simple : nos croyances, qu’elles soient objectives ou non, ne tombent pas du ciel. Elles répondent à des besoins psychologiques profonds.

Parmi eux :

- un besoin épistémique, c’est-à-dire la recherche de certitude et de cohérence ;

- un besoin existentiel, lié à la sécurité et à la stabilité ;

- et un besoin relationnel, qui concerne notre appartenance et notre identification sociale.

Ces besoins, façonnés par notre histoire personnelle, notre éducation, notre environnement social ou les événements du moment, orientent la manière dont nous voyons le monde et les idéologies auxquelles nous sommes sensibles.

Autrement dit, nous sommes plus attirés par les visions du monde qui résonnent avec nos motivations internes.

En psychologie politique, cela s’appelle une approche fonctionnelle : nos attitudes et nos idées ont une fonction, elles répondent à des besoins, des objectifs, et s’accordent avec le « menu idéologique » (contextuel) auquel nous avons accès.

Attention cependant à une confusion fréquente : une orientation idéologique (gauche/droite) n’est pas la même chose qu’une intensité partisane (le degré d’attachement à un parti).

On peut avoir une forte intensité partisane avec une orientation idéologique incohérente, d’où certains discours contradictoires (par exemple se dire de gauche et soutenir une approche sécuritaire des problèmes de société).

Et inversement, on peut avoir une orientation idéologique claire, sans se reconnaître dans aucun parti.

Et c’est bien d’orientation idéologique que nous parlerons ici quand nous évoquerons la gauche ou la droite.

Selon John Jost (2021), Il n’existe pas à proprement parler une simple dimension gauche/droite, mais au moins deux grandes dimensions (dites dimensions fondamentales axiologiques)

- Préconisation ou Résistance aux changements sociaux

- Rejet ou acceptation des formes sociales économiques et politiques d’inégalités

Ces deux axes permettent de comprendre les grandes orientations de valeurs :

- La gauche valorise le progrès et l’égalité, remet en cause le statu quo et cherche à réduire les inégalités.

- La droite valorise la tradition et la hiérarchie, défend l’ordre établi ou souhaite parfois un retour à un ordre antérieur.

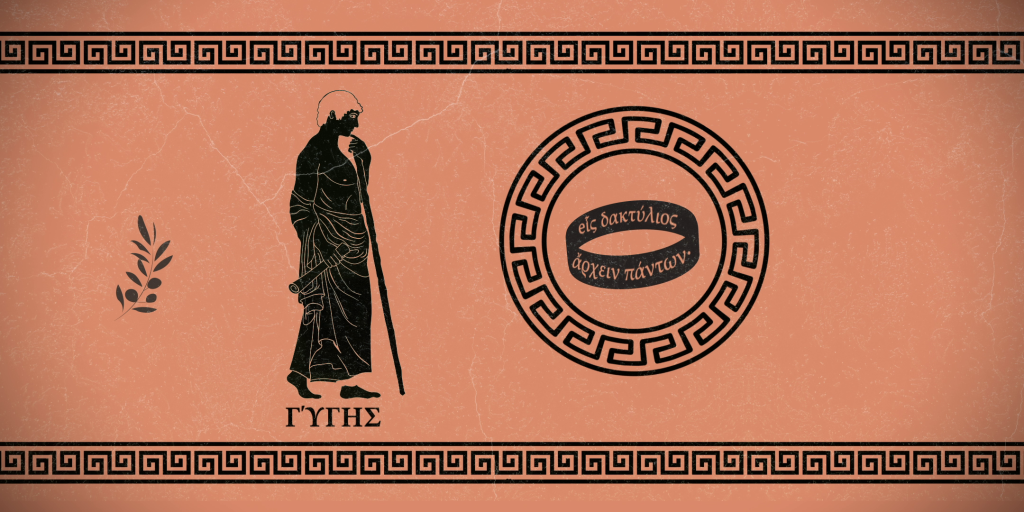

Humanisme VS normativisme

Dans cet épisode du Vortex, on aborde ce grand débat philosophique de la nature humaine, car il est intéressant de noter que les grands auteurs ayant proposé une réflexion politique se basaient en partie sur une certaine vision de l’espèce humaine (Hobbes en est un parfait exemple quand il pose l’hypothèse d’un état naturel, la « civilisation » étant un nécessaire régulateur pour assurer la sécurité de tous et rendre l’humain meilleur). A ce titre, il ne sera pas étonnant de découvrir une opposition forte avec Rousseau et sa vision anthropologique contraire (les comportements humains préjudiciables apparaissant dès qu’on quitte cet état de nature, notamment avec l’apparition de la propriété privée).

Dans les années 1960, un psychologue, Tomkins, a travaillé sur cette question de vision différenciées et ses conséquences en termes d’attitude et comportement, la théorie de la polarité idéo-affective. Sa thèse est la suivante : il existe de grandes orientations motivationnelles sur le monde et les humains qui correspondent à des affinités dites de gauche (progressisme) ou de droite (conservatisme). Ces deux grandes orientations sont l’humanisme d’un côté et le normativisme de l’autre. Il faut voir cela comme un spectre, on n’est pas soit l’un ou l’autre de manière binaire, on se situerait plutôt plus d’un côté que d’un autre (soit on donne la priorité à la facette humaniste, soit on donne plutôt la priorité à la facette normative).

Ainsi, si on l’on prend les deux extrêmes, voici à quoi cela ressemble :

| Facettes | Humanisme/Pôle gauche | Normativisme/Pôle droite |

| Nature humaine | Toutes les personnes sont en elles-mêmes précieuses. La nature humaine est fondamentalement bonne. Les gens sont fondamentalement gentils et serviables. | Les mauvaises personnes dans le monde sont plus nombreuses que les bonnes personnes. Les êtres humains sont fondamentalement mauvais. Les gens sont naturellement hostiles et méchants. |

| Interpersonnel | Les enfants doivent être aimés pour qu’ils puissent grandir pour devenir de bons adultes . Les êtres humains doivent être traités avec respect en tout temps. Ceux qui se trompent devraient être pardonnés. | Les êtres humains ne devraient être aimés que lorsqu’ils ont agi de manière à mériter d’être aimés. Certaines personnes ne réagissent qu’à la punition ou à la menace de punition. |

| Attitude àl’égarddel’affect | Les sentiments sont l’aspect le plus important de l’être humain, car ils donnent un sens à nos vies. Vous devez être ouvert à vos sentiments afin de pouvoir apprendre d’eux et comprendre qui vous êtes. | Les sentiments doivent être contrôlés par la raison, car ils peuvent vous faire faire des choses stupides. Vous devez vous méfier des sentiments, car ils peuvent vous blesser et vous faire sentir misérable. |

| Épistémologie | La créativité et la curiosité sont les outils les plus importants dans la recherche de connaissances. L’important en science est de frapper dans l’inconnu – bien ou mal. | Le problème avec la théorisation est qu’elle éloigne les gens des faits et substitue les opinions à la vérité. La tâche la plus importante pour un scientifique est de recueillir des faits sur la réalité par l’observation objective. |

| Valeurs politiques | La promotion du bien-être de la population est la fonction la plus importante d’un gouvernement. Il est nécessaire d’enfreindre les lois et les règles de la société lorsque celles-ci conduisent à un traitement injuste de certaines personnes. | Le maintien de l’ordre public est le devoir le plus important de tout gouvernement. Pour que la société fonctionne, il doit y avoir des règles claires et fixes, et des sanctions pour les transgressions. |

Échelle de Polarité de Tomkins (version de Nilsson, 2014)

Évidemment, on peut soutenir un item avec plus ou moins de force, parfois du côté normativiste, parfois du côté humaniste, là encore il faut le voir comme un spectre. On peut soutenir deux idées opposés du tableau, mais généralement il y a une que l’on priorise sur l’autre.

Pour Tomkins, ces visions ou croyances qu’il nomme parfois « posture idéo-affective » se développent via nos apprentissages, expériences passées, comme des « scripts personnels » qui viendront orienter nos futures attitudes et comportements. C’est cette idée que j’ai notamment reprise dans la narration de l’épisode via l’apologie des IA qui elle-même sont orientés par les scripts issus de leur apprentissage, comme l’explique Tiffany.

Les travaux de Tomkins quant à cette théorie n’ont malheureusement pas été développée par la suite, jusque dans les années 2000 avec les travaux de Jost et Nilsson travaillant aux asymétries idéologiques. Ils ont remarqué que cette théorie était tout à fait compatible aux recherches plus récentes dans le domaine de la cognition sociale motivée. Ils ont notamment publié une étude en 2020, en interrogeant ses items à l’aune de nouvelles variables et méthodologie contemporaine. L’orientation normativiste était bien solidement associée au conservatisme de droite aux États-Unis comme en Suède, ainsi qu’à la résistance au changement social, à l’acception des inégalités, à l’autoritarisme (RWA et SDO), à la justification de système (préférence au statu quo, lié à la résistance au changement), à une plus faible ouverture, honnêteté et humilité (ce sont des traits de personnalité).

A l’inverse, une orientation humaniste était associée au progressisme de gauche, à l’ouverture au changement, une préférence en faveur de l’égalité, un faible niveau d’autoritarisme et de justification de système.

| Mesures idéologiques | Échantillons / pays (N) | Corrélations Humanisme / Normativisme |

| Auto-placement idéologique (conservatisme aux US, orientation de droite en Suède) | Échantillon 1, US (384) Échantillon 2, US (346) Échantillon 3, Suède (360) Échantillon 4, Suède (332) | -.29*** .37*** -.23*** .27*** .05 .26*** -.34*** .47*** |

| Résistance au changement | Échantillon 1, US (384) Échantillon 2, US (346) Échantillon 3, Suède (360) Échantillon 4, Suède (332) | −.19** .36*** −.10 .42*** N/A N/A −.27*** .49*** |

| Opposition à l’égalité | Échantillon 1, US (384) Échantillon 2, US (346) Échantillon 3, Suède (360) Échantillon 4, Suède (332) | −.39*** .37*** −.61*** .23*** N/A N/A −.57*** .41*** |

| Autoritarisme de droite (RWA) | Échantillon, US (384) Échantillon 2, US (346) Échantillon 3, Suède (360) Échantillon 4, Suède (332) | −.36*** .42*** −.15** .38*** .03 .41*** N/A N/A |

| Orientation à la domination sociale (SDO) | Échantillon 1, US (384) Échantillon 2, US (346) Échantillon 3, Suède (360) Échantillon 4, Suède (332) | −.54*** .43**** −.52*** .32*** −.28*** .35*** N/A N/A |

| Justification de système général | Échantillon 1, US (384) Échantillon, US (346) Échantillon 3, Suède (360) Échantillon 4, Suède (332) | −.10 .23*** −.07 .11* N/A N/A −.25*** .40*** |

| Justification de système économique | Échantillon1, US (384) Échantillon 2, US (346) Échantillon 3, Suède (360) Échantillon 4, Suède (332) | −.32*** .47*** −.29*** /38*** N/A N/A −.35*** 54*** |

* p ≤ .05.

** p < .01.

*** p < .001.

N/A = Non administré

Source: Nilsson and Jost (2020b)

Ces visions sont connexes à d’autres recherches, bien plus poussées, sur les différences idéologiques, soit notre tendance à concevoir le monde comme menaçant ou compétitif.

Visions du monde

Toujours les années 2000, Duckitt et Sibley (2001) ont élaboré un modèle à deux motivations de l’idéologie et des préjugés pour rendre compte les affinités idéologiques par rapport à l’autoritarisme. Pour rappel, en psychologie, il est courant de faire référence à deux types d’autoritarisme :

- L’autoritarisme de droite ou RWA [[Altemeyer 1998], qui rend compte de la dimension soumission (les trois caractéristiques étant la soumission à l’autorité, l’agressivité autoritaire, et le conventionnalisme ou traditionalisme)

- L’orientation à la domination sociale, ou SDO [Sidanius & Pratto, 1999], qui rend compte de la dimension domination (inclination à privilégier la hiérarchie sociale ; les inégalités et la compétition).

Le RWA et le SDO rende compte de deux visions du monde spécifique, non excluante :

- Le RWA est étroitement connecté à la vision du monde dangereux (voir le monde et les gens comme une menace plus que de raison)

- Le SDO est étroitement lié et la vision du monde comme une jungle compétitive (type loi du plus fort, darwinisme sociale).

Les bas scores aux RWA/SDO auront une préférence pour des affinités idéologiques plus progressistes, les hauts scores à des affinités plus conservatrices, réactionnaires, ou toute idéologie qui justifie voire en appelle à des hiérarchisations et des inégalités plus fortes.

Autrement dit, on retrouve encore cette idée que nos visions du monde et de l’humain sont bien connectées à nos attitudes et comportements : plus je verrais le monde et les gens comme une menace, plus je verrai le monde comme une jungle compétitive, « l’homme comme un loup pour loup », plus je pourrais avoir tendance à adopter des attitudes et comportements autoritaires.

Ou comme nous l’évoquons dans notre vidéo du Vortex : la croyance que l’homme est un loup pour l’homme fait que l’on devient soi-même un loup pour l’homme.

Je ne vais pas m’étendre davantage, mais plutôt vous renvoyer à d’autres articles et vidéos, sachant qu’on y reviendra.

Concernant la psychologie politique, nous avons proposé une introduction ici :

Pour l’autoritarisme, nous avons une série en cours à ce sujet :

Vous retrouverez un dossier complet de Viciss sur la Personnalité altruiste ici :

Enfin, je remets ici l’ensemble de notre bibliographie de cet épisode du Vortex :

Alexiévitch Svetlana, Les Cercueils de Zinc, 2002

Andersen, K., Djerf-Pierre, M., & Shehata, A. (2024). The Scary World Syndrome: News Orientations, Negativity Bias, and the Cultivation of Anxiety. Mass Communication and Society, 27(3), 502–524.

BANDURA, A. (1999) Moral disengagement in the perpetration of inhumanities, Personality and Social Psychology Review [Special Issue on Evil and Violence], 3, pp. 193–209.

Bargh, J. A., & Chartrand, T. L. (1999). The unbearable automaticity of being. American psychologist, 54(7), 462.

Batson, C. D. (2010). Empathy-induced altruistic motivation.

Batson, C. D. (1991). The altruism question: Toward a social-psychological answer. Psychology Press.

Batson, C. D. (1987). Prosocial motivation: Is it ever truly altruistic?. In Advances in experimental social psychology (Vol. 20, pp. 65-122). Academic Press.

BATSON, C. D., COKE, J. S. (1981). «Empathy: a source of altruistic motivation for helping?», en Rushton, J. P. y Sorrentino R. M. (eds.): Altruisin and helping behavior: social, personality and develópmental perspectives. Nueva Jersey: LEA.

Batson, C. D. (2009). These things called empathy: Eight related but distinct phenomena.

Barlow, D. H. (2000). Unraveling the mysteries of anxiety and its disorders from the perspective of emotion theory. American Psychologist, 55, 1247–1263.

Bastian, B., Jetten, J., & Radke, H. R. (2012). Cyber-dehumanization: Violent video game play diminishes our humanity. Journal of Experimental Social Psychology, 48(2), 486-491.

Bégue, L. (2015). The Psychology of Good and Evil. Oxford University Press.

Boukes, M., & Vliegenthart, R. (2017). News consumption and its unpleasant side effect: Studying the effect of hard and soft news exposure on mental well-being over time. Journal of Media Psychology: Theories, Methods, & Applications, 29, 137–147.

Bruneau, E., & Kteily, N. (2017). The enemy as animal: Symmetric dehumanization during asymmetric warfare. PloS one, 12(7), e0181422.

Cheetham, M., Pedroni, A., Antley, A., Slater, M., & Jäncke, L. (2009). Virtual milgram: empathic concern or personal distress? Evidence from functional MRI and dispositional measures. Frontiers in human neuroscience, 3, 802.

Costello, K., & Hodson, G. (2010). Exploring the roots of dehumanization: The role of animal-human similarity in promoting immigrant humanization. Group Processes and Intergroup Relations,

Decety, J., & Lamm, C. (2009). The biological basis of empathy. Handbook of neuroscience for the behavioral sciences, 940-957.

Decety, J., Echols, S., & Correll, J. (2010). The blame game: the effect of responsibility and social stigma on empathy for pain. Journal of cognitive neuroscience, 22(5), 985-997.

Decety, J., & Jackson, P. L. (2004). The functional architecture of human empathy. Behavioral and cognitive neuroscience reviews, 3(2), 71-100.

Decety, J., & Svetlova, M. (2012). Putting together phylogenetic and ontogenetic perspectives on empathy. Developmental cognitive neuroscience, 2(1), 1-24.

Deschamps, J. F., & Finkelstein, R. (2012). Existe-t-il un véritable altruisme basé sur les valeurs personnelles?. Les cahiers internationaux de psychologie sociale, 93(1), 37-62.

De Waal, F. B. M. (2008). Putting the altruism back into altruism: the evolution of empathy. Annual Review of Psychology, 59, 279-300.

De Waal, F. B., & Waal, F. D. (1996). Good natured. Harvard University Press.

Djerf-Pierre, M., & Wängnerud, L. (2016). Gender and sociotropic anxiety: Explaining gender differences in anxiety about social risks and threats. International Journal of Public Opinion Research, 28

Duckitt, J., & Sibley, C. G. (2010). Personality, ideology, prejudice, and politics: A dual‐process motivational model. Journal of personality, 78(6), 1861-1894.

Eres, R., Decety, J., Louis, W. R., & Molenberghs, P. (2015). Individual differences in local gray matter density are associated with differences in affective and cognitive empathy. NeuroImage, 117, 305-310.

Eisenberg, N. (1996). Meta-emotion and socialization of emotion in the family—A topic whose time has come: Comment on Gottman et al.(1996).

Eisenberg, N. (2006). Prosocial behavior.

Englis, B. G., Vaughan, K. B., & Lanzetta, J. T. (1982). Conditioning of counter-empathetic emotional responses. Journal of Experimental Social Psychology, 18(4), 375-391.

Esser, F., Engesser, S., & Matthes, J. (2016). Negativity. In C. de Vreese, F. Esser, & D. N. Hopmann (Eds.), Comparing political journalism (pp. 89–109). Routledge.

Fan, Y., Duncan, N. W., De Greck, M., & Northoff, G. (2011). Is there a core neural network in empathy? An fMRI based quantitative meta-analysis. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 35(3), 903-911.

Feigin, S., Owens, G., & Goodyear-Smith, F. (2014). Theories of human altruism: A systematic review. Annals of Neuroscience and Psychology, 1(1), 1-9.

Freud. Malaise dans la civilisation 1929

Freud. Pourquoi la guerre? Lettre d’échange d’Einstein à Freud, 1932

Gabriel, U., & Banse, R. (2006). Helping behavior as a subtle measure of discrimination against lesbians and gay men: German data and a comparison across countries 1. Journal of Applied Social Psychology, 36(3), 690-707.

Gerbner, G. (1998). Cultivation analysis: An overview. Mass Communication and Society,

Gerbner, G., & Gross, L. (1976). Living with television: The violence profile. Journal of Communication, 172–194.

GERBNER G., GROSS L. (1976). « The scary world of TV’s heavy viewer », Psychology Today, 10(4), 41-89.

Haslam, N., & Loughman, S. (2014). Dehumanization and infrahumanization. Annu Rev 454 Psychol, 65, 399-423.

Hobbes, T. (1991 [1651]). Leviathan. Cambridge: Cambridge University Press

Hobbes T., Du Citoyen (1642), épitre dédicatoire à Monseigneur le Comte de Devonshire, trad. Philippe Crignon

Hoffman, M. L. (1981). Is altruism part of human nature?. Journal of Personality and social Psychology, 40(1), 121.

Høgh-Olesen, H. (2010). Human nature: A comparative overview. Journal of Cognition and Culture, 10(1-2), 59-84.

Hopwood, T. L., & Schutte, N. S. (2017). Psychological outcomes in reaction to media exposure to disasters and large-scale violence: A meta-analysis. Psychology of Violence, 7

Huxley, T. H. (1989 [1894]). Evolution and Ethics. Princeton: Princeton University Press

Jagayat et Choma, Cyber-aggression towards women: Measurement and psychological predictors in gaming communities, 2021

Jamieson, P. E., & Romer, D. (2014). Violence in popular U.S. prime time TV dramas and the cultivation of fear: A time series analysis. Media and Communication, 2, 31–41

Jost, J. T. (2021). Left and Right: The Psychological Significance of a Political Distinction. Oxford University Press.

Kteily, N., Bruneau, E., Waytz, A., & Cotterill, S. (2015). The ascent of man: Theoretical and empirical evidence for blatant dehumanization. Journal of personality and social psychology, 109(5), 901.

Kelman, H. C. (1976). Violence without restraint: victimizers. In G. M. Kren & L. H. Rappoport (Eds.), Varieties of psychohistory (pp. 282–314). New York: Springer

KELLER C., SIEGRIST M., GUTSCHER H. (2006). « The role of the affect and availability heuristics in risk communication », Risk Analysis, 26, n° 3, 631-639.

Lamm, C., Decety, J., & Singer, T. (2011). Meta-analytic evidence for common and distinct neural networks associated with directly experienced pain and empathy for pain. Neuroimage, 54(3), 2492-2502.

Lanzetta, J. T., & Englis, B. G. (1989). Expectations of cooperation and competition and their effects on observers’ vicarious emotional responses. Journal of personality and social psychology, 56(4), 543.

Lepage, J. (2017). Rôle des mécanismes d’autorégulation dans la soumission à l’autorité (Doctoral dissertation, Université Grenoble Alpes).

Lepage, J., Bègue, L., Zerhouni, O., Courset, R., & Mermillod, M. (2019). Influence of authoritarianism, vagal tone and mental fatigue on obedience to authority. Cognition and Emotion, 33(2), 157-172.

Majdandžić, J., Bauer, H., Windischberger, C., Moser, E., Engl, E., & Lamm, C. (2012). The human factor: behavioral and neural correlates of humanized perception in moral decision making.

Mathur, V. A., Harada, T., Lipke, T., & Chiao, J. Y. (2010). Neural basis of extraordinary empathy and altruistic motivation. Neuroimage, 51(4), 1468-1475.

Milgram, S. (1980). SOUMISSION A L’AUTORITE. Calmann-Lévy.

Moll, J., Zahn, R., de Oliveira-Souza, R., Krueger, F., & Grafman, J. (2005). The neural basis of human moral cognition. Nature reviews neuroscience, 6(10), 799-809.

Montada, L., & Lerner, M. J. (Eds.). (2013). Responses to victimizations and belief in a just world. Springer Science & Business Media.

Morgan, M., & Shanahan, J. (2010). The state of cultivation. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 54, 337–355.

Nilsson A, Strupp-Levitsky M. Humanistic and normativistic metaphysics, epistemology, and conative orientation: Two fundamental systems of meaning. Pers Individ Differ. 2016

Nilsson, A., & Jost, J. T. (2020). Rediscovering Tomkins’ polarity theory: Humanism, normativism, and the psychological basis of left-right ideological conflict in the US and Sweden. PloS one, 15(7), e0236627.

Oliner, S. P. (1992). Altruistic personality: rescuers of Jews in Nazi Europe. Simon and Schuster.

Platon, La République, edition Flammarion 2002

Pratto, F., Sidanius, J., Stallworth, L. M., & Malle, B. F. (1994). Social dominance orientation: A personality variable predicting social and political attitudes. Journal of personality and social psychology, 67(4), 741.

Preston, S. D., & De Waal, F. B. (2002). Empathy: Its ultimate and proximate bases. Behavioral and brain sciences, 25(1), 1-20.

Rosenhan, D. (1978). Toward resolving the altruism paradox: affect, self-reinforcement, and cognition. In: Wispe L, editor. Altruism, sympathy, and helping: psychological and sociological principles. New York: Academic Press, 101-13.

Ryan, R. M. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. Guilford Press.

SCHWARZ N., BLESS H., STRACK F., KLUMPP G., RITTENAUER-SCHATKA H., SIMONS A. (1991). « Ease of retrieval as information : Another look at the availability heuristic », Journal of Personality and Social Psychology, 61, 195-202

Schwartz, B. (1993). Why altruism is impossible… and ubiquitous. Social Service Review, 67(3), 314-343.

Schleidt, W. M., & Shalter, M. D. (2003). Co-evolution of humans and canids. Evolution and cognition, 9(1), 57-72.

Semelin J., Sans armes face à Hitler. La Résistance civile en Europe (1939–1943), Paris, Payot, 1989

Semelin J., Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et génocides, Paris, Le Seuil, 2005

Semelin J.,La Résistance aux génocides. De la pluralité des actes de sauvetages, ouvrage collectif dirigé avec Claire Andrieu et Sarah Gensburger, Paris, Presses de Sciences Po, 2008

Shehata, A., Andersson, D., Glogger, I., Hopmann, D. N., Andersen, K., Kruikemeier, S., & Johansson, J. (2021). Conceptualizing long-term media effects on societal beliefs. Annals of the International Communication Association, 45, 75–93

Sidanius, J., & Pratto, F. (2001). Social dominance: An intergroup theory of social hierarchy and oppression. Cambridge University Press.

Singer, T., Seymour, B., O’Doherty, J. P., Stephan, K. E., Dolan, R. J., & Frith, C. D. (2006). Empathic neural responses are modulated by the perceived fairness of others. Nature, 439(7075), 466-469.

Soroka, S., Fournier, P., & Nir, L. (2019). Cross-national evidence of a negativity bias in psychophysiological reactions to news. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116

Soroka, S., & McAdams, S. (2015). News, politics, and negativity. Political Communication, 32 1–22.

Smith, D. L. (2011). Less than human: Why we demean, enslave, and exterminate others. St. Martin’s Press.

Staub, E. (1989). The roots of evil: The origins of genocide and other group violence. Cambridge University Press.

Terestchenko Michel, Un si fragile vernis d’humanité : banalité du mal, banalité du bien, 2005

Tomkins, S. (1963). Left and right: A basic dimension of ideology and personality.

Tomkins SS. Affect and the psychology of knowledge. In: Tomkins SS, Izard CE, editors. Affect, cognition, and personality. New York: Springer; 1965

Tomkins SS. Script theory. In: Aronoff J, Rabin I, Zucker RA, editors. The emergence of personality. New York: Springer; 1987

Tomkins, S. S. (1995). Exploring affect: the selected writings of Silvan S Tomkins. Cambridge University Press.

Tversky, A., & Kahneman, D. (1973). Availability: A heuristic for judging frequency and probability. Cognitive psychology, 5(2), 207-232.

Viciss, En toute puissance, manuel d’autodétermination radicale, 2021 https://www.hacking-social.com/2021/09/17/en-toute-puissance-manuel-dautodetermination-radicale/

Walker, W. D., Rowe, R. C., & Quinsey, V. L. (1993). Authoritarianism and sexual aggression. Journal of personality and social psychology, 65(5), 1036.

Zajonc, R. B. (1980). Feeling and thinking: Preferences need no inferences. American psychologist, 35(2), 151.

Zajonc, R. B. (1984). On the primacy of affect.