Sommaire de l'article

Les dark patterns, une autre piste pour comprendre le surjeu ?

Déroulez pour rattraper les épisodes précédents ⬇️

📂Tous les articles du dossier :

1.Comment ne plus être « accro » aux jeux-vidéo…

2.Qu’est-ce qui pousse certains à ne faire que jouer aux jeux de leur vie ?

3.Jouer pour oublier ? [AJ3]

4.Jouer en collectiviste ou en individualiste ? [AJ4]

5. Un camp de traitement pour « l’addiction » à internet ? [AJ5]

6. Patcher notre rapport au jeu (c’est l’article ici présent, donc ton clic ne fonctionnera pas, déso)

X.bibliographie

Évidemment, ce dossier est très incomplet et on aurait pu par exemple chercher dans les jeux eux-mêmes ce qui augmente l’addiction : c’est le champ des dark patterns, c’est-à-dire des éléments de conception qui ne visent pas votre bonne expérience, mais davantage le profit pour les bénéficiaires principaux de ces systèmes. Ainsi, on y trouve des manipulations pour vous faire payer plus que vous ne l’aviez prévu, pour vous inciter à garder vos abonnements et en n’ayant jamais de sentiment de fin du jeu, etc.

« Un dark pattern (modèle de conception « obscur ») de jeu vidéo est un modèle utilisé intentionnellement par un créateur de jeu pour provoquer des expériences négatives chez les joueurs, modèle qui va à l’encontre de leurs meilleurs intérêts et se produit sans leur consentement »

Zagal, J. P., Björk, S., & Lewis, C. (2013). Dark patterns in the design of games.

Pour préciser les conditions de manipulation, je rajouterais bien à la définition du Dark pattern, les critères de la définition de Bakir (2020). Ils portent sur la communication manipulatoire en politique, mais peuvent tout à fait s’appliquer aux œuvres en général, qui peuvent être considérées comme des communications se déplaçant des auteurs aux joueurs :

– il y a absence de possibilité de consentement libre et éclairé de la personne,

– il y a des informations trompeuses ou manquantes,

– et/ou il y a une limitation de ses choix (par exemple la personne est forcée à certains comportements ou à se sentir d’une certaine façon) injustifiée1 (ce n’est pas une limitation réelle qui est justifiée, comme le fait qu’on est limité à rester sur la terre ferme étant donné les lois de la gravitation), car le consentement n’est pas éclairé/les informations fausses.

À l’inverse, Bakir nous dit qu’une communication non manipulatoire (démocratique) a pour critère :

– des informations suffisantes et accessibles2 pour permettre un jugement éclairé

– des informations de nature non trompeuses

– un processus qui n’est pas contraint, les possibilités et choix sont possibles

C’est pourquoi le jeu solo, très bac à sable ou libre, peut avoir des dark pattern. Mais ceux-ci ne s’avèrent pas avoir une force très manipulatoire, parce que les possibilité et choix sont accessibles. Les gens peuvent en fait tout à fait ignorer les incitations et préférer faire autre chose dans l’univers du jeu comme collectionner des crânes de troll plutôt que de devenir un héros dans Skyrim, devenir un moine ascétique vivant dans la nature4.

Voici un site qui explique et répertorie tout les darks patterns des jeux : https://www.darkpattern.games/

Si vous l’explorez, vous trouverez des techniques de manipulation qui ne sont pas propres au jeu, qu’on voie aussi IRL, dans d’autres applications numériques ou des gamifications, par exemple avec l’effet de rareté, qu’on avait déjà traité plusieurs fois, notamment ici :

ou comment cet effet de rareté se lie à la réactance :

Bien qu’évidemment, beaucoup de dark patterns sont véritablement malsains et condamnables pour leur aspect manipulatoire et relevant de l’arnaque, il me semble qu’il serait erroné de mettre uniquement la faute du surjeu sur la conception des jeux, d’autant plus qu’on relève plus d’hégémonie du dark pattern sur des jeux mobiles, or ce ne sont pas les jeux de prédilection de de ceux qui surjouent.

Mettre la faute uniquement sur la conception des jeux pourrait participer à invisibiliser les causes structurelles qui font fuir les gens vers certains types de jeux. Ils fuient vers les mondes virtuels non par attraction vers des éléments manipulatoires, mais pour des caractéristiques qui ne sont pas des dark patterns, et qui, au contraire, répondent à des besoins qu’il y a à entendre, à écouter (par exemple le besoin de socialiser) et à comprendre pourquoi ils sont davantage accessible dans le jeu (Par exemple, pourquoi IRL n’a-t-on pas de « guilde » d’une manière aussi accessible, ouverte qu’en MMORPG ? Pourquoi les groupes sociaux IRL, actifs, engagés dans la vie, ne nous motivent pas autant que notre guilde en milieu virtuel ?).

Les jeux attirent aussi parce qu’ils sont une version de nos systèmes politico-culturels, mais créés d’une façon qui fonctionne mieux : si je veux une vie telle que le capitalisme habituel me l’a contée, c’est-à-dire qu’il me suffit de travailler et me développer pour gagner en statut social et en richesses, les Sims, Skyrim, Animal crossing, WOW et quantités d’autres jeux offriront ce système d’une façon qui fonctionne tel qu’il a été promis en premier lieu, avec une réelle méritocratie juste5. Ce qui n’est absolument pas le cas IRL où même un travail acharné peut néanmoins nous laisser dans la pauvreté et le mépris des autres. Encore une fois, diaboliser le jeu comme cause des problèmes me semble faire diversion de grandes questions systémiques qui concernent en premier la responsabilité de nos environnements non virtuels. Le jeu n’en est qu’un écho, et comme toute œuvre, les créateurs ont d’abord trouvé leur inspiration dans le réel6. Le rejeter ou le mépriser, c’est aussi se fermer des possibilités de réflexion et d’actions. Pourtant, il pourrait être un potentiel laboratoire révolutionnaire dans ses usages désobéissants, re-conçus, comme l’ont fait les jeunes de la Base.

Détourner les darks patterns pour nous aider

Si vous vous intéressez au dark patterns et que vous fouinez sur le site qui les répertorie plus haut, je précise que vous pouvez aussi complètement cracker ces dynamiques en elles-mêmes. Si ces manipulations visent à vous faire persister plus sur l’activité, alors vous pouvez vous approprier ces patterns, les corriger et vous en servir pour re-concevoir les activités IRL que vous voulez faire davantage, plutôt que de subir contre votre gré des conceptions que vous n’avez pas décidées. Prenez par exemple ce dark pattern sur les « badges » :

« Quand les jeux vous donnent des accomplissements ou des badges pour des accomplissements arbitraires dans un jeu, ils essaient de vous donner une idée de Progress Endowed Progress. Il y a ce qu’on appelle l’ »Effet zeigarnik » qui affirme que les gens sont plus susceptibles de se souvenir d’une tâche inachevée, que d’une tâche qu’elles n’ont pas terminée. En d’autres termes, les gens ont du mal à abandonner un objectif, même un objectif artificiel que le jeu vous donne pour aucun autre but » https://www.darkpattern.games/pattern/45/badges-endowed-progress.html

Eh bien si vous avez un projet à long terme et que vous souhaitez être motivé de la même façon que pour un jeu, vous pouvez mettre sur papier toute la progression – cette fois non arbitraire -, sous un design de « badge » si cela peut aider à prendre conscience de l’avancée, des progrès et vous motive à continuer. C’est ce même genre de pattern qui fonctionne dans une liste des tâches : voir les taches barrées marque l’avancée et ça nous satisfait de pouvoir le voir clairement, parce qu’on a besoin de feedback clair.

Ce n’est même pas de l’automanipulation ni de l’auto-conditionnement, puisqu’ici vous conservez la liberté d’abandonner ce système et faire l’activité autrement si ça vous chante, et c’est uniquement centré sur vos besoins et votre propre conception. Et ce retournement peut se faire pour tous les patterns des jeux, qu’ils soient obscurs ou non.

Ces patterns peuvent être reconceptualisés, pris en main d’une façon qui vous aide dans la vie, et ne sont pas manipulatoires ou malsains du moment que vous ne les imposez pas à autrui contre son consentement ou comme seule façon possible de faire les choses. Je mets en gras cela parce que l’erreur que font ceux qui optent pour des gamifications, des ludifications, c’est-à-dire qui tentent d’importer des éléments de jeux dans des situations qui ne sont pas des jeux, c’est d’imposer le système aux autres. Or la puissance du jeu se trouve justement dans la liberté de la personne à le modeler, le changer selon ses besoins, d’y mettre les buts qu’elle veut accomplir, ce qui augmente la palette de son empuissantement possible, pour peu qu’elle l’exporte à sa vie IRL. Ce qui fonctionne dans le jeu, c’est avant tout la liberté, qui est concrètement praticable dans les nouvelles possibilités offertes par ce territoire, ainsi rien ne sera aussi motivant ou efficace comme le jeu si la liberté de la personne n’est pas respectée.

Patchs

Il est temps de passer en revue la collection de solutions que toutes ces recherches ont relevée directement et indirectement. Vous avez dû remarquer les cartes illustrées que j’ai mises au fur et à mesure du dossier, ce n’était pas que de la déco, mais une façon d’organiser le savoir que les lecteurs d’ETP ont dû reconnaître : celles-ci comportent toutes des possibilités d’action, de réutilisation, d’application à d’autres domaines.

Prenons d’abord le premier obstacle ( ⬛ ) que l’on a vu :

⬛ le plaisir comme poison : Croire que ce qui fait plaisir est forcément mal ou une drogue dangereuse qui va faire perdre tout contrôle (article 1)

On ne va pas disserter sur le pourquoi de cette croyance ici, même s’il y aurait des milliers de pages à produire à travers des tas de prismes passionnants, historiques, culturels, sociologiques sur les raisons de cette croyance. Pragmatiquement, je l’ai classée en obstacles à surmonter parce que cela nourrit une culpabilité à jouer qui n’aide pas à se sortir d’un surjeu parce que justement on a vu que le plaisir était corrélé à une pratique raisonnable du jeu. Autrement dit, il y a à prendre du plaisir, le savourer, et c’est ce qui permet d’être raisonnable. Or si on a cette croyance que le plaisir c’est mal, on ne peut pas savourer, donc il est difficile d’être raisonnable. Plus encore, cette croyance nous fait juger les activités sans chercher à les comprendre et donc entraîne des critiques et arguments hors sujets ou décalés, comme le jeu vidéo en a reçu pendant des années de la part de non-joueurs.

À la place, on peut commencer à envisager les choses qui font plaisir comme une zone d’engagement et chercher à comprendre ce plaisir, qu’il soit en nous ou chez les autres (⬤ = quête) :

⬤ Zone d’engagement : Ce qui nous fait générer de la dopamine (ou autres) peut au contraire être une inspiration puisque c’est là qu’il y a le plus de plaisir, de motivation, donc le plus de mobilisation de toutes nos forces (là où un déficit, un manque rend tout plus difficile). (article 1)

Et quand on relève ce qui fait plaisir, qu’on le décortique avec attention, qu’on le savoure sous tous les angles, on peut ensuite l’exporter à d’autres domaines. Et cela est directement en lien avec cette autre carte :

⬤ Satiété ludique : quand on a ces besoins fondamentaux comblés, on sait profiter et s’arrêter quand il le faut (article 3)

C’est exactement comme avec la nourriture : si on engouffre sans savourer, sans prendre conscience de ce que ça nous apporte, on va être frustré et trop manger sans contrôle, surtout si on est préoccupé par autre chose . Et les besoins fondamentaux comblés, la conscience qu’ils sont comblés me semble absolument délectable à savourer : dans Glued to games, les chercheurs parlent avec amour de leurs souvenirs mémorables de parties ensemble dans WoW savourant ainsi la moindre parcelle de sentiment de proximité sociale, de réussite collective, d’altruisme.

Il y a peut-être à faire attention au point de bascule (⬧= élément de savoir / peut être à double tranchant) :

⬧ Le point de bascule : il existerait un moment où notre rapport à l’activité passe de motivations à effets positifs à des motivations aux conséquences préjudiciables. Il s’agit donc de changer soit d’activité, soit de rapport à celle-ci pour ne pas tomber dedans. (article 2)

Tout jeu a vocation à épuiser ses possibilités, son fun, parce qu’au bout d’un moment, même si le jeu est infini, on a appris et maîtrisé les principaux patterns7. Ainsi, il y a un moment où l’on bascule d’une motivation très plaisante – en zone d’engagement qui comble nos besoins – à d’’autres plus négatives. Et je ne l’ai pas mis en obstacle parce que c’est un excellent signal pour savoir que faire. Si on repère ce moment, fait d’ennui, de sentiment d’obligations ou autre, c’est qu’on a épuisé quelque chose de l’activité et qu’il est temps de faire quelque chose de nouveau ou même de plus difficile.

Cependant vous me direz – à raison – que la personne a beau être consciente que l’activité ne lui fournit plus de plaisir, elle va la continuer parce que c’est toujours mieux que d’être ailleurs. Et là, plein de problèmes peuvent dépeindre un monde non virtuel particulièrement problématique, comme on l’a vu avec ces obstacles :

⬛ Connexion introuvable : l’individu ou les environnements sociaux pourraient ne pas contenir assez d’opportunités de sociabilité satisfaisantes ou savoir comment les saisir pleinement. (article 2)

⬛ Zone de fuite : L’individu pourrait avoir trouvé dans une activité qu’il fait « trop » le seul endroit où il n’est pas maltraité, où il n’est pas soumis à des conditions très pénibles. (article 2)

On a vu que le principal problème que des surjoueurs affrontaient était une profonde solitude, des problèmes de proximité sociale non comblée, voire ravagée totalement par de la maltraitance. Le jeu devient la seule connexion sociale possible, donc les surjoueurs le maintiennent pour combler un peu leurs besoins sociaux, mais cela maintient aussi une déconnexion sociale dans le monde IRL.

Il y a déjà, en tant que spectateur, personnes extérieures, à comprendre :

⬧ Le reflet des games : même dans un problème qui semble très individuel, il y a le reflet de tous les environnements sociaux de la personne et de leur gameplay mutuel (article 2)

⬧ Cartographie des impacts : ce sont les effets d’un comportement sur l’individu et/ou son entourage qui peuvent alerter sur le fait qu’une activité soit un problème pour elle ; une même activité pourrait avoir des conséquences ou effets différents sur d’autres. (article 1)

Regarder un problème individuel n’est pas nécessairement psychiatriser la personne, mais bien au contraire voir le reflet des environnements sociaux de la personne, sa société, sa culture, les conditions sociales qu’elles subissent et qui ont mené à tel comportement. Ça vaut pour le surjeu comme pour tout comportement dont on pourrait cartographier les impacts. Et c’est tout cela qu’il y a à comprendre pour pouvoir vraiment résoudre le problème jusqu’au bout.

L’individu porte en lui des crises qui sont parfois des crises culturelles, politiques, économiques et on le voit, lorsqu’on peut trouver un espace de play comme on l’a vue avec la Base, il peut savoir comment les résoudre. Et ce n’est pas nier sa responsabilité, mais au contraire vouloir la prendre dans ce nouveau monde qu’il perçoit. Mais avant cela, il y a besoin de dépasser certains autres obstacles, tous liés à des problèmes de compétences émotionnelles (eux-mêmes liés à des manquements des environnements sociaux ou le fait que ces environnements les rendent impossibles à mettre en œuvre) :

⬛ La grande déconnexion : utiliser des activités pour supprimer ou « oublier » les émotions et non les identifier/comprendre, les explorer, les partager, identifier et comprendre celles d’autrui. (article 2)

⬛La poussière sous le tapis : on ne peut jamais oublier un problème, vouloir l’écarter, le faire disparaître le fait au contraire devenir plus maître de nos comportements. (article 3)

⬛ En roue libre : l’individu pourrait avoir du mal à réguler son activité, car certaines caractéristiques personnelles prennent le dessus. Il s’agit d’investiguer leurs déterminants tant personnels que sociaux pour trouver une solution. (article 2)

Tout cela peut être dépassé par les compétences émotionnelles :

⬤ Zone de puissance émotionnelle : développer ses compétences socio-émotionnelles permet de maîtriser davantage son rapport au monde et d’obtenir les conséquences ou effets souhaités. (article 2)

Et n’allons » pas traduire cela par le fait que les gens devraient faire plus d’efforts et que tout est de leur faute : parfois, des situations de maltraitance empêchent l’expression des émotions. Ainsi, même si la personne sait comment identifier ses émotions, les exprimer avec les meilleurs mots et la meilleure des diplomaties, qu’elle sait identifier les émotions des autres et les comprendre parfaitement, elle peut ne pas le faire parce que c’est le risque de se prendre une grande claque dans la tête par le parent ou le conjoint maltraitant, parce que c’est le risque d’augmenter les conditions de souffrance et d’aliénation au travail. Les individus qui nous dominent ont besoin de faire taire notre puissance émotionnelle, la dénigrer, l’humilier parce que l’écouter engagerait leur responsabilité de changer de comportement à souffrance. Or ils ne veulent pas changer de comportement parce que cela leur permet de maintenir une domination qui leur est profitable. Ainsi, la carte de la puissance émotionnelle peut aussi vouloir dire trouver un chemin où il est possible de faire usage de ses compétences, où l’on peut enfin se reconnaître à soi-même et trouver des autres capables de reconnaître ces compétences parce qu’ils n’ont pas limité le game à de la domination. Et spoiler, le jeu peut permettre cela.

Zoe Quinn a utilisé les jeux pour se garder solide face au harcèlement massif qu’elle subissait :

« Les techniques de soin [pour tenir bon face à un harcèlement violent] sont différentes pour chacun, et si vous ne savez pas ce qui fonctionne pour vous, il peut être judicieux d’essayer plusieurs méthodes et de voir ce qui fonctionne. Parfois, c’est une distraction. Ironiquement, les jeux vidéo ont été essentiels pour moi. Un petit jeu sympa sur téléphone, appelé Threes, est devenu une activité d’adaptation très importante pour moi. Avoir une façon simple et méthodique de faire travailler mon cerveau l’a empêché de se cannibaliser. Alors que j’étais assis au tribunal, attendant avec acharnement de me retrouver devant un groupe d’inconnus en priant pour qu’ils croient à la réalité d’Internet et des abus que j’avais subis, j’ai rejoué à Phoenix Wright : Ace Attorney. C’était agréable de pouvoir jouer à une version loufoque et cartoonesque de l’enfer que je traversais, dans un univers où les gentils gagnaient toujours, alors que mon propre cas restait intimidant et incertain. Quand j’avais du mal à dormir, je jouais à un jeu appelé FTL : Faster Than Light, car la musique était suffisamment relaxante pour me permettre de m’endormir de temps en temps. Les jeux où l’on affronte des hordes de types, comme Dynasty Warriors ou Diablo III, étaient étrangement gratifiants, car ces hordes de types envahissaient ma vie. Malgré tout, j’aime toujours les jeux et j’y crois »

Quinn, Z. (2017). Crash Override: How Gamergate (Nearly) Destroyed My Life, and How We Can Win the Fight Against Online Hate.

Elder rings a été utilisé contre la dépression :

Dans le même esprit, Darkest dungeon peut être pris comme un remède au dooming :

En 2024, j’avais demandé sur twitter8 » est-ce que vous avez déjà utilisé un jeu vidéo comme territoire ou moyen pour régler un vrai problème qui vous affectait IRL ? Si oui, comment ? Ou est-ce qu’au contraire vous jouez pour oublier les problèmes IRL (et est-ce que ça marche ?) ? » ; si certes beaucoup avait répondu qu’ils utilisaient le jeu pour oublier, d’autres avaient répondus tout autre chose. Astarion de Baldur’s gate 3 avait relancé la libido de certains et aidé à regarder des traumatismes (l’acteur parle aussi de l’influence de son personnage ici : Baldur’s Gate 3 Actor Neil Newbon | AIAS Game Maker’s Notebook Podcast), certains utilisaient les Sims pour leur réel aménagement, d’autres ont utilisé Uncharted 3 et Last of Us pour dépasser leurs phobies, l’un a utilisé Minecraft et les jeux en ligne pour progresser en anglais. Arthur Morgan, de Red Dead Redemption a aidé certains à parler et admettre qu’ils avaient « fait de la merde », ce qui les a motivé à pardonner comme à demander pardon. Last of Us 2 semble aussi avoir eu cet effet d’avoir la force de pardonner à ses pires ennemis . Animal Crossing a permis à une personne de se sentir chez soi alors qu’elle était en déplacement ou entre deux logis. L’exploration dans Skyrim a permis à certains de prendre le temps de faire leur deuil, et globalement pouvoir choisir son personnage dans les jeux a été très important pour assumer son identité, notamment pour les questions de transidentité. La passion du jeu a permis à certains de rencontrer et se faire de vrais amis IRL.

Ce qu’il y a à comprendre de commun dans tous ces exemples, c’est que pour faire du jeu une zone de puissance émotionnelle, il y a juste besoin d’être conscient du véritable problème qui nous agite et de changer ce but « d’oublier » par le jeu, d’utiliser au contraire le jeu comme un but de s’attaquer au problème. Autrement dit, c’est le mouvement de play qu’on voyait chez les surjoueurs de la Base ( ★ = détournement, subversion, hack) :

★ play : le play est une action créative qui peut transcender les règles existantes et créer de nouveaux symboles (article 5)

On créée un nouvel usage au jeu qui est directement connecté à notre vie et qui donc aura des résultats pour notre vie dans les mondes non virtuels. Là est la puissance émotionnelle qu’on peut apprendre, revivifier. Et je pense qu’on a inconsciemment un attrait vers des œuvres qui pourrait résonner à nos besoins profonds, d’où l’importance d’apprécier finement là où il y a du plaisir. Derrière, il y a peut-être un sens caché très profond, qui concerne notre existence. Même des jeux très simples comme un Candycrush me semble une métaphore sur un besoin de passer du temps à trier ce qui est possible, le réussir, avancer et être reconnu à hauteur de ses efforts pour ce rangement, contrairement à ce qui se passe IRL à même pattern. Ce n’est pas qu’une question de jeu addictogène ou de malice de la dopamine.

Ceci étant dit, un tel play profond, consciemment existentiel peut être bloqué par deux éléments liés à des croyances idéologiques :

⬛ L’allergie au collectif : ceux qui sont aversifs au collectivisme ont plus de troubles d’usage dans le jeu. La solution serait d’aider ces personnes à apprécier et valoriser le collectif, l’égalité avec les autres pour qu’ils aillent mieux. (Article 4)

⬛ Individualisme vertical : Les problèmes liés à la dépression, l’attention, la fuite des mondes IRL, le surjeu sont accrus par cette vision du monde (Article 4).

Les hauts scores aux échelles d’individualisme vertical, qui s’oppose donc à tout collectivisme ou toute horizontalité des rapports pour préférer une vie sociale où il s’agit de se hisser à la tête de tous, de les dominer d’une façon ou d’une autre, sont très liés à la question des autoritaires, notamment SDO. On avait cité les études ici, dans un autre article séparé du dossier :

Tous les surjoueurs ne sont pas dans ce cas de figure comme le démontrent les recherches et il serait erroné de voir le monde du gaming comme uniquement autoritaire. Mais ceux qui le sont vont avoir encore plus de mal à se dépêtrer des problèmes de surjeu, puisque leurs croyances bloquent l’aspect positif qu’il y aurait à retirer des parties, bloquent certains play émancipateurs, et quasi toutes les cartes solutions qu’on a vues. Tant qu’ils voient l’autre en ennemi ou à objet pour lequel se supérioriser, rien ne peut vraiment être mis en œuvre. C’est pourquoi certains chercheurs recommandaient pour ces profils de leur apprendre d’abord à jouer de façon collective, en toute égalité et respect, pour qu’ils puissent sentir comment cela peut combler leurs besoins sociaux et apprendre comment le faire. Évidemment, ce n’est pas une solution évidente et pour avoir connu un joueur extrêmement vertical, celui-ci arrivait à importer son besoin de domination dans des jeux exclusivement coopératifs (et c’était pénible pour tous). C’est dommage parce qu’ils loupent alors quantité de possibilités, de souvenirs mémorables, de plaisirs, d’utilité pour leur vie qu’on a pu voir dans les cartes-solution. Et notamment la solution qu’on a vue avec les surjoueurs de la Base (⬟ = construction d’alternatives, solutions constructives) :

⬟ Design de l’horizontalité. Chaque personnage est valorisé. Les forces sont reconnues à chacun. la hiérarchie est rejetée sans tomber dans la revanche, le but est la victoire collective avec les forces individuelles reconnues (article 5)

C’est une structure particulièrement puissante qui est, en définition, collectiviste horizontale, et qui remet les pendules à la place sur ce qu’est le collectivisme qui peut aussi s’exprimer chez nos 3 mousquetaires dans le « un pour tous, tous pour un ». Ce n’est pas nier l’individu que de penser au collectif, mais au contraire le valoriser comme une force unique. Voir l’individu comme une force unique n’est pas nier la puissance du collectif non plus. Cette dualité est dépassée, et ça vaut pour le regard de ces jeunes que dans des paradigmes en psycho qui sont sortis du débat situationnel VS dispositionnel pour aller vers le « tout à la fois, tout le temps », par exemple ici dans le champ de la personnalité. Il est temps de dépasser ces dualités qui réduisent nos champs de pensée, parce que vraiment, le réel est un tout à la fois sacrément complexe. Cette complexité peut faire peur, mais c’est aussi là où il y a le plus de possibilités et que des solutions peuvent naître.

Et j’allais oublier ce dernier point, qui sera moins épique, mais peut être plus amusant qu’on ne l’imaginerait :

⬧ Le marécage de l’antiplay : certaines activités nous sont répulsives et parce qu’elles nous sont pénibles, difficiles (ou autres), alors on n’y est pas accro (article 3)

Avec cette carte, vous avez une solution pour vous faire arrêter n’importe quelle activité que vous voudriez arrêter : il s’agit de la rendre difficile, répulsive, pénible. Par exemple, certains vont mettre leurs sucreries dans des endroits difficiles à atteindre pour arrêter de grignoter. Tout ce que vous détestez dans la vie parce que c’est nul, médiocre, ennuyeux, désagréable peut alors devenir une source d’inspiration pour vous aider à diminuer un comportement.

Découvrir l’antiplay de descendre les poubelles ou toute activité que vous trouviez pénible, peut être envisagé comme appelant à du play : il est temps d’en changer les processus, les conditions, les règles, les symboles pour la rendre appréciable. Et ça peut aller très loin dans la re-conception de cette activité antiplay :

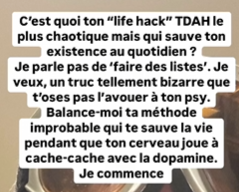

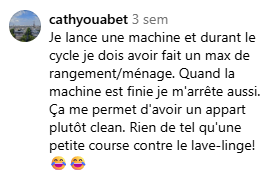

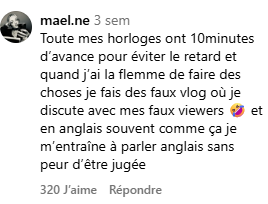

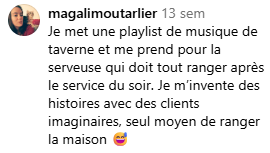

Sur le post https://www.instagram.com/reel/DIGRA1biuC9/ où l’on demandait aux gens :

Je parle pas de ‘faire des listes’. Je veux, un truc tellement bizarre que t’oses pas l’avouer à ton psy.

Balance-moi ta méthode improbable qui te sauve la vie pendant que ton cerveau joue à cache-cache avec la dopamine.

Je commence

On trouve des play assez extraordinaires, qui franchement peuvent être inspirants, TDAH ou pas :

Game over

Le play est la carte qui me tient le plus à cœur, que j’estime la plus importante et qui n’a été que survolée ici. Dans le play, on utilise le jeu comme laboratoire de création pour un monde meilleur, ce qui non seulement a la valeur d’un empuissantement puisqu’on met en jeu les problèmes et leurs solutions, mais aussi permet de simuler des règles de société afin de ne plus reproduire les problèmes. Certes, c’est symbolique et ça ne changera pas le monde en soi, mais d’avoir une idée claire d’une meilleure conception est déjà une étape pour ainsi l’importer au réel, dans sa vie et pour le collectif.

Dans l’idéal, cela pourrait ne pas rester un simple jeu représentant les espoirs de changement dans les structures de pouvoir, mais devenir un modèle à suivre. C’est en partie ce que faisait d’ailleurs les psychologues se chargeant des parents des surjoueurs et leur apprenant à poser des cadres clairs, bien communiqués, avec un respect de l’enfant et une écoute, bref une horizontalisation de rapports sociaux tout en structurant clairement les attentes de comportement.

En résumé, il y a à changer nos mondes non virtuels pour avoir un usage approprié du virtuel, et les structures de jeu peuvent nous y inspirer, notamment à travers la construction d’un véritable empuissantement qui révèle quelles politiques, quels buts seraient bénéfiques. Cet empuissantement et ce play créateur peut être employé comme forme de résistance et ainsi être source de force même dans l’adversité. Ce n’est pas une question de « volonté », mais de remise en cause de croyances verticales et de dualisme autour des jeux, c’est une question de reconstruction de nos cultures, ajustées à notre monde moderne et à ses particularités inédites qui parfois, détruisent nos liens. Cela peut concerner nos liens sociaux, nos liens émotionnels à tout ce qui nous entoure, nos liens existentiels aux activités. On a besoin de se reconnecter pleinement à tout, en savourant les moments, pour combler nos besoins, et cette connexion peut commencer à se faire en prenant au sérieux nos jeux, nos œuvres, nos divertissements comme étant tout autant d’échos sur les liens qui pourraient être signifiants à l’existence.

Mais je pense que je ne vous apprends rien : vous avez sans doute ce genre de liens, le problème est que personne n’ose l’exprimer clairement tant c’est personnel, tant nos cultures ridiculisent, superficialisent ces mondes du divertissement, alors on finit par dénier ces liens ou les oublier. Il suffit alors de les retrouver, et comme ce sont des liens, ils n’ont rien de ridicule bien, au contraire, ils sont une force empuissantante.

Bon play à tous 😉

Note de bas de page

Déroulez pour consulter toutes les notes de bas de page et la biblio ↩️

L’image d’entête provient de https://cupcake-souls.tumblr.com/post/142110482791/skyrim-belongs-to-the-gourds-by-verteiron il s’agit d’un vrai mod de Skyrim où l’on peut transformer son personnage en courge, disponible ici : Skyrim belongs to the Gourds at Skyrim Nexus – Mods and Community

La bibliographie complète est présente ici : Bibliographie [AJV]

1Je précise parce qu’il peut arriver des cas de personnes criant à la manipulation ou le traitement injuste alors que la limitation est parfaitement justifiable et justifiée, par des limitations réelles ou des normes d’équité et de traitement juste.

2 Je rajoute ici le terme « accessible », parce qu’une stratégie de manipulation pourrait être de complexifier à outrance l’information, ou rendre l’endroit où il y a des informations immenses et fouillis pour décourager, ou encore les rendre très pénibles à consulter.

4C’est cité notamment dans Sierra, W. (2020). Todd Howard: Worldbuilding in Tamriel and Beyond. Bloomsbury Academic, mais il y a plein d’exemples de ce genre de gameplay émergent dans le YouTube anglophone., par exemple https://youtu.be/31EKEbuK7n8?si=KUnf4rUUqt8Axuzv ; et dans d’autres jeux très différents, par exemple ici faire un zoo à un seul animal dans Planet zoo https://www.youtube.com/watch?v=MCXx-vs3ZFw

5Un ouvrage en parle particulièrement bien : « philosophie des jeux vidéo » de Matthieu Triclot

6On trouve quantité d’explications de la façon dont les game designer vont être très attentifs à n’importe quel élément IRL pour pouvoir en saisir l’expérience, l’esthétique, l’émotion et la reproduire plus tard sous la forme adaptée au jeu ; par exemple dans Art of game design de Jesse Shell ; dans Designing Games : A Guide to Engineering Experiences, Tynan Sylvester

7Voir Koster, R. (2005). A Theory of Fun for Game Design. O’Reilly Media

8Ceci n’est absolument pas une incitation à y créer un compte ou réactiver un compte déserté, c’était une question que j’avais posée en avril 2024.

Les commentaires sont fermés.