Sommaire de l'article

Les journalistes vous semblent plus compétents que ceux et celles qu’ils interrogent? Julien Lepers ou tout autre présentateur de jeu de culture générale vous semble être très cultivé ?

Sur peertube :

Sur viméo :

Si oui, vous avez fait l’expérience de l’erreur fondamentale d’attribution, connue aussi sous le nom d’effet Julien Lepers !

L’erreur fondamentale d’attribution fait partie de la grande famille des biais cognitifs, c’est à dire de ces processus qui nous mènent à l’erreur, et nous conduisent par exemple à valider des préjugés.

L’erreur fondamentale d’attribution consiste à surestimer les causes internes au détriment des causes externes. Nous vous en avions déjà parlé sur le site, notamment dans ce dossier « Pôle emploi, au cœur d’un formatage« .

Dans cet épisode, nous présentons deux expériences : celle de Ross, Amabile et Steinmez en 1977 ; et Jones et Harris en 1967.

L’expérience de culture générale

Cette expérience s’est tenue à l’université de Stanford, avec 36 sujets (parité homme/femme). Il s’agit de reproduire une sorte de jeu de culture générale (quiz game).

On nous pose souvent la question du nombre peu élevé de sujets dans une expérience en psychologie sociale. 36 sujets, cela paraît peu, cependant l’expérience est menée de telle sorte à ce que cet échantillon soit suffisant pour obtenir un résultat pertinent et scientifiquement recevable. De plus, une expérience en psychologie sociale est souvent reproduite, parfois par d’autres chercheurs, dans des contextes et avec des variables différentes. Ces répliques viennent ainsi valider ou invalider les résultats originels. En ce qui concerne l’erreur fondamentale d’attribution, ou effet Julien Lepers, les expériences et recherches diverses ont validé les résultats de cette présente expérience. Pour plus de détails sur les biais d’attribution, vous pouvez consulter cet ouvrage, qui a été l’une de nos sources principales pour cette vidéo :

Des attitudes aux attributions, sur la construction de la réalité sociale J.C Deschamps et J.L Beauvois, presses universitaires de Grenoble.

Dans la vidéo, j’ai inclus deux étapes d’expérience en une seule : dans un premier temps, ce sont les participants qui évaluent et s’autoévaluent ; dans un deuxième temps, ce sont les spectateurs qui sont évalués.

Pour plus de détails, je vous invite à vous référer à l’article original dans les sources ci-dessous.

Deux participants tirent au hasard quelle sera leur rôle dans le jeu : celui de questionneur ou celui de questionné. Ce mode de sélection de rôles est important, car il institue la cause externe, le rôle occupé par chacun membre, indépendant de la personnalité ou des compétences de chacun.

On laisse ensuite une quinzaine de minutes au questionneur pour préparer ses 10 questions : celles-ci ne doivent être ni trop simples, ni trop compliquées. Comme vous le savez, l’important dans cette expérience n’est pas tant la réussite ou l’échec du questionné, mais l’impression de l’un et l’autre sur leur culture générale. Pourquoi alors demander au questionneur de rédiger les questions ? Pour l’impliquer d’une part, mais surtout pour maximiser le rapport asymétrique : c’est le questionneur qui mène la barque, il rédige des questions dont il connaît forcément les réponses. On lui aurait imposé des questions déjà rédigées, la situation aurait été tout autre puisque le questionneur n’était pas lui-même apte à connaître les réponses. Or, dans ce cas de figure, le doute ne se pose pas.

Ensuite, le jeu se déroule comme un jeu classique de question/réponse :

- Le questionneur pose sa question.

- Si le questionné donne la bonne réponse, le questionneur lui indique qu’il a bien répondu et passe à la question suivante.

- Si le questionné donne la mauvaise réponse, le questionneur lui indique la bonne réponse et passe à la question suivante.

Une fois le jeu fini, on donne au questionneur et au questionné un formulaire où ils doivent évaluer leur partenaire (hétéro-évaluation) et s’évaluer eux-mêmes (auto-évaluation).

Pour les besoins de la vidéo, nous avons reproduit ces formulaires. Ce ne sont pas des originaux, ils ont été conçus uniquement pour l’illustration visuelle :

De la même manière, les spectateurs seront interrogés :

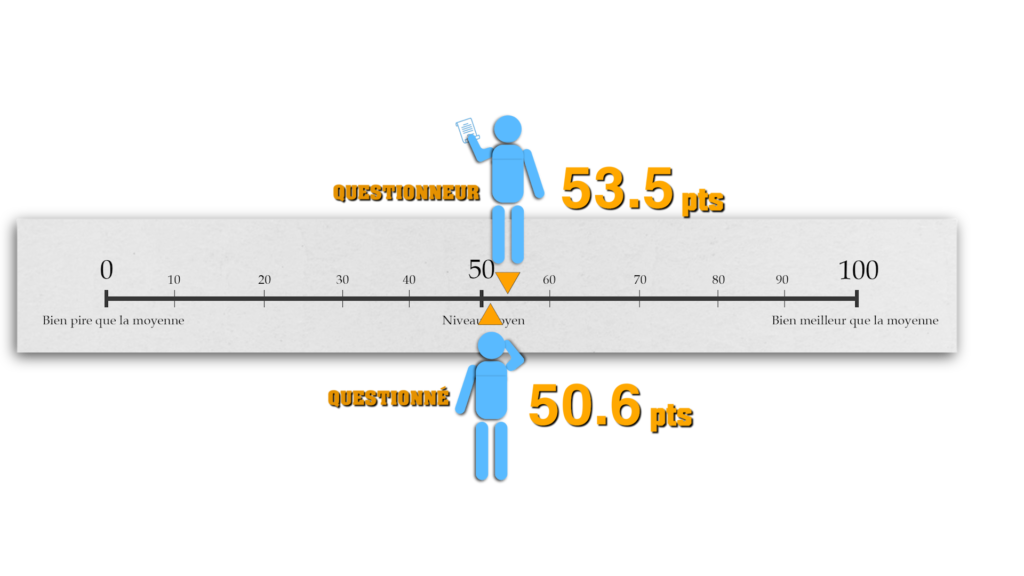

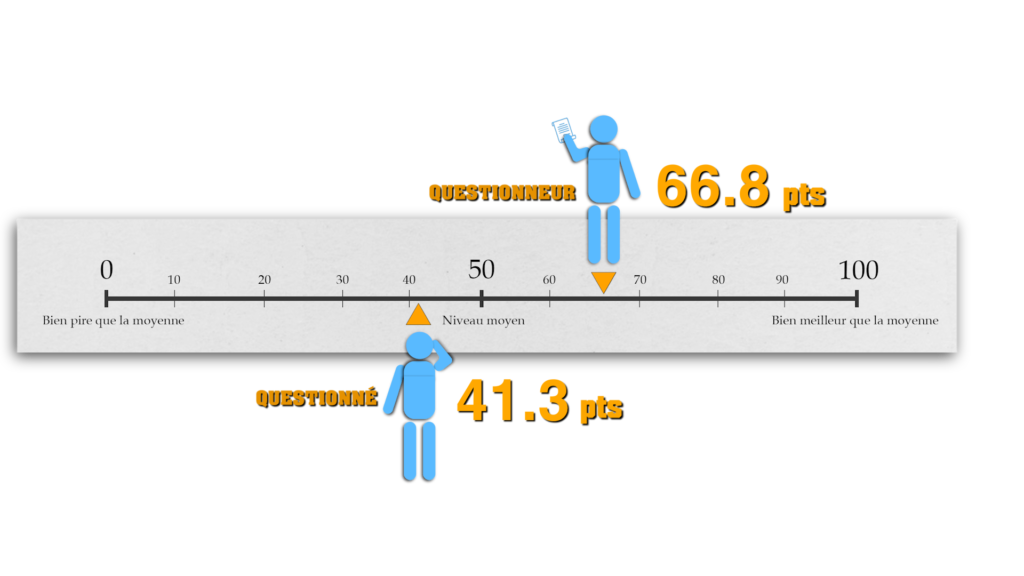

Voici les résultats :

50 étant la culture générale moyenne, 100 étant « bien meilleur que la moyenne » et 1 « bien pire que la moyenne »

Évaluation par les questionneurs :

- Hétéro-évaluation = 50.6

- Auto-évaluation = 53.5

Évaluation par les questionnés :

- Hétéro-évaluation = 66,8

- Auto-évaluation = 41,3

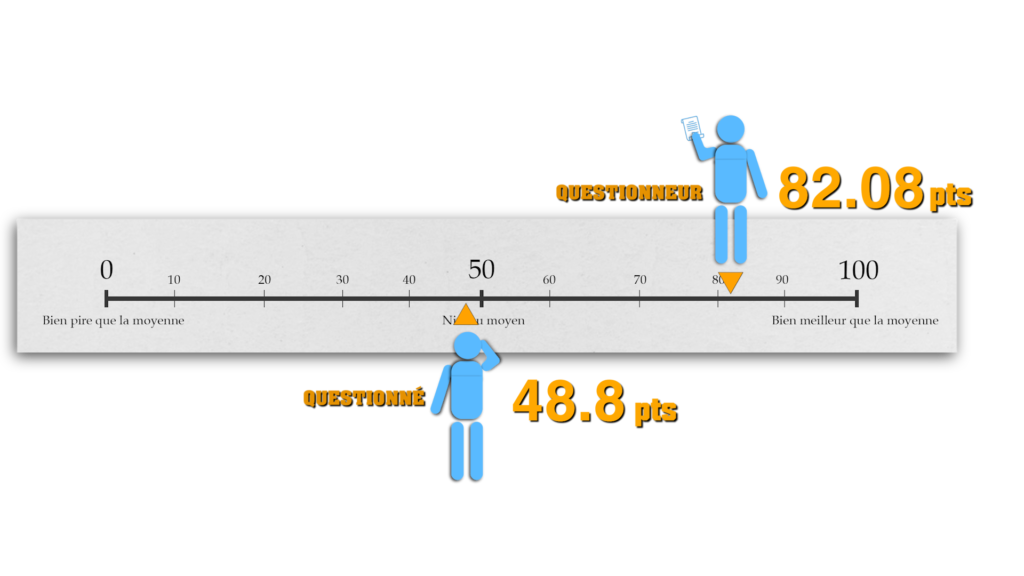

Évaluation par les spectateurs :

- Évaluation questionneur = 82,08

- Évaluation questionné = 48,92

Par ces résultats, une tendance se dégage : systématiquement, le questionneur paraît plus cultivé que le questionné. Pour le dire autrement, les causes externes (l’attribution des rôles au hasard, le rapport asymétrique) semblent peu prises en compte, sauf peut-être pour l’évaluation par les questionneurs ; les participants sont jugés selon des causes internes, personnelles.

L’expérience de Castro

L’expérience est réalisée par Jones et Harris en 1967. Ce qui est intéressant via cette expérience, c’est qu’il n’était pas question initialement de mettre le doigt sur un tel biais. Les résultats n’étaient pas du tout ceux attendus, ce qui a permis à Jones et Harris de mettre le doigt sur ce qu’on nommera « l’erreur fondamentale d’attribution ».

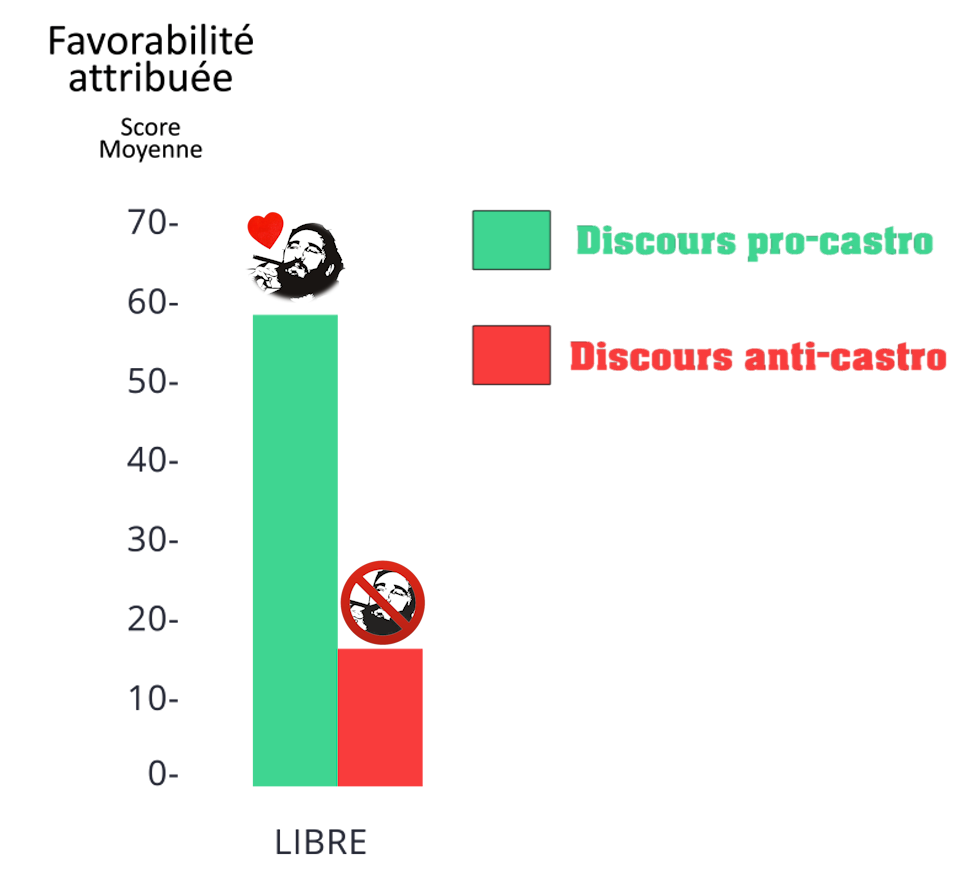

L’expérience consiste encore une fois à mesurer l’impression d’un groupe d’étudiant. On leur fait écouter deux discours rédigés par deux auteurs différents. Le premier discours est en faveur de Castro, le deuxième en défaveur de Castro.

Dans une première condition, on informe les étudiants que les deux discours ont été écrits librement par les auteurs. On leur demande ensuite de déterminer l’auteur du discours selon qu’il soit ou non en faveur de Fidel Castro, 0 étant en défaveur de Castro, 70 en faveur de Castro.

Voici les résultats :

- Le discours pro-castro obtient 59,62

- Le discours anti-castro obtient 17,38

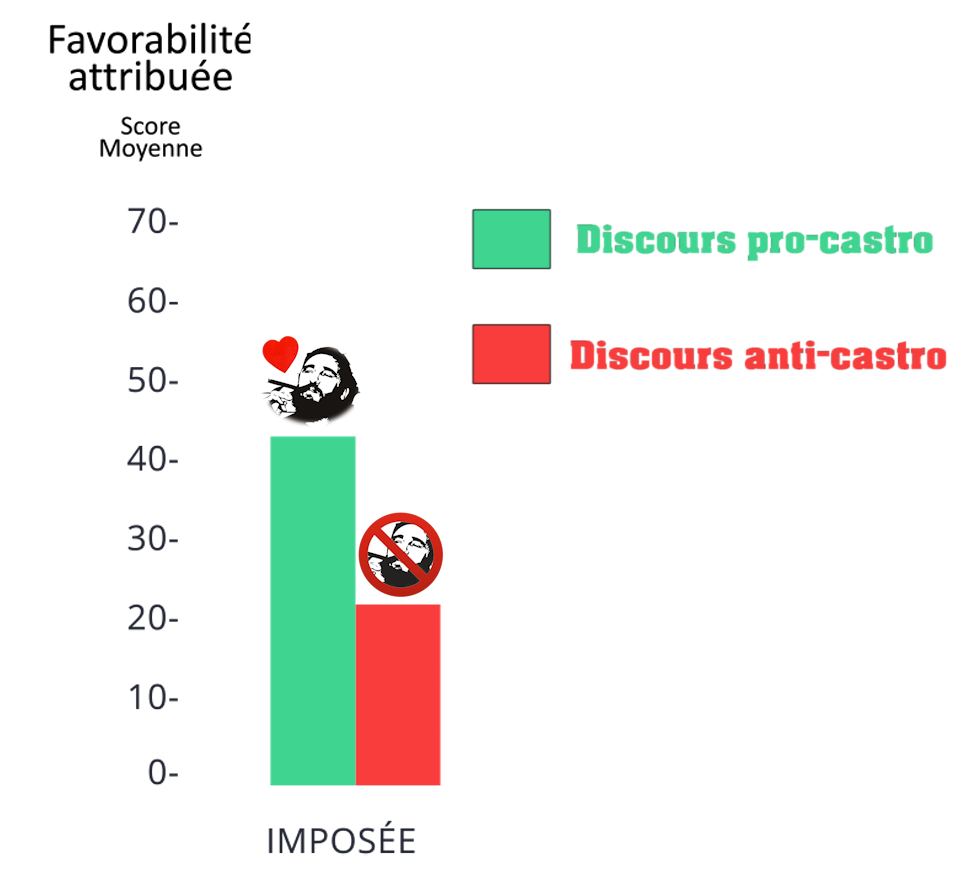

Dans une deuxième condition, et je précise que les expérimentateurs interrogent un autre échantillon que la précédente condition, on informe les étudiants que les discours ont été imposés. On s’attendrait donc à ce que ces deux discours obtiennent un score à peu près identique entre l’un et l’autre auteur. Or, une nette différence persiste :

- Le discours pro-castro obtient 44,10

- Le discours anti-castro obtient 22,87

On remarque donc que les étudiants maintiennent encore la cause interne : alors que le discours est imposé indépendamment des convictions des auteurs, on attribue à l’auteur pro-castro une tendance en faveur de Castro, et pour l’auteur anti-castro une tendance en défaveur de Castro.

Vous retrouverez l’article original ici de l’expérience Ross, Amabile et Steinmez ici : https://www.gwern.net/docs/1977-ross.pdf

Ainsi que l’expérience de John et Harris de 1967, ici : http://www.radford.edu/~jaspelme/443/spring-2007/Articles/Jones_n_Harris_1967.pdf

Sources

- L’allégeance : un principe des logiques d’aide à l’insertion professionnelle, Lionel Dagot et Denis Castra https://osp.revues.org/3362

- Des attitudes aux attributions, sur la construction de la réalité sociale J.C Deschamps et J.L Beauvois, presses universitaires de Grenoble

- Article original de l’expérience princeps : https://www.gwern.net/docs/1977-ross.pdf

- https://www.canal-u.tv/video/les_amphis_de_france_5/l_erreur_fondamentale_d_attribution.3075

- Jean-Léon Beauvois, Les illusions libérales, individualisme et pouvoir social. Petit traité des grandes illusions

- 150 petites expériences de psychologie des médias, Sébastien Bohler, Dunod, 2008

- The Attribution of Attitudes. EDWARD. E. JONES. AND VICTOR A. HARRIS , 1967

- reproduction de l »expérience :

Soyez le premier à commenter