Est-ce que vous connaissez quelqu’un d’accro au fait de remplir d’énormes dossiers de justifications aux administrations méfiantes au point d’abandonner toute pratique de jeu vidéo, alors que ça leur plaisait avant ? Vous connaissez quelqu’un qui abandonne sa carrière de cadre à 200 k par an pour préférer changer un maximum de litière pour chat dans sa journée ? Connaissez-vous des gens accros au fait de descendre les poubelles qui en viennent à voler les poubelles de leurs voisins pour s’en occuper ? Effectivement, pour les chercheurs Rigby et Ryan, dans « Glued to games », tout comportement peut devenir « addictif », mais ce sont souvent les plus engageants et les plus agréables qui le sont.

Déroulez pour rattraper les épisodes précédents ⬇️

⬧ Le marécage de l’antiplay : certaines activités nous sont répulsives et parce qu’elles nous sont pénibles, difficiles (ou autres), alors on n’y est pas accro

Selon eux, ce serait parce que les jeux sont très séduisants, motivants, parce qu’ils sont efficaces à combler rapidement les besoins qu’ils sont aussi accrocheurs, et qu’en conséquence, certains ont du mal à décrocher, au point de laisser tomber d’autres pans de leur vie. Et c’est une lecture qu’on peut avoir dans la méta-analyse précédente1 : les personnes qui ont des besoins comblés n’ont pas un usage problématique du jeu, et les individus qui jouent trop le font parce que des sphères de leur vie sapent leur proximité sociale, leur besoin de compétence.

⬤ Satiété ludique : quand on a ses besoins fondamentaux comblés, on sait profiter et s’arrêter quand il le faut

Mais si le jeu comble les besoins, pourquoi cela ne semble pas restaurer les surjoueurs, qui, une fois comblés par une partie, seraient par exemple comme rechargés pour affronter les problèmes de leur vie IRL ?

On a vu dans le critère du DSM-5 que le jeu devenait problématique lorsqu’il était utilisé pour fuir des émotions ou des humeurs négatives :

« 8. Joue sur internet pour échapper ou pour soulager une humeur négative (p. ex. des sentiments d’impuissance, de culpabilité, d’anxiété). »

Selon tous ces chercheurs, il y aurait là le signe d’une mauvaise stratégie de régulation émotionnelle ou de coping, qui est l’ensemble des efforts cognitifs et comportementaux destinés à maîtriser, réduire ou tolérer les exigences internes ou externes qui menacent ou dépassent les ressources d’un individu. Plutôt que d’y voir une restauration pour ensuite faire face, ils cherchent à oublier, à effacer les émotions négatives, à fuir et même à dissocier.

On parle ici de mauvaises stratégies de coping parce que le jeu est utilisé comme une fuite pour ne pas régler le problème qui persiste donc à être là – qu’il soit interne ou externe -, amenant donc à jouer encore plus pour fuir toujours plus. On peut aussi voir cette mécanique avec des substances : certains boivent de l’alcool rarement, seulement pour une fête de temps en temps, pour s’amuser avec des amis, mais ils arrivent à s’amuser par ailleurs sans qu’il y ait de l’alcool. Ils ne font pas de l’alcool ni une solution à leurs problèmes ou à leurs émotions négatives, ni une habitude. Ils gardent le contrôle en toute conscience de la substance, l’utilisant comme une sorte de divertissement très ponctuel. Mais d’autres vont boire pour oublier les problèmes d’une journée : la stratégie d’oublier avec l’aide d’une substance ou d’une activité n’aidera pas, puisqu’un problème nécessite d’être traité, il y a donc besoin qu’on y réfléchisse et qu’on agisse. L’oubli ou le grand remplacement de celui-ci par l’ivresse ne sera qu’un bienfait extrêmement temporaire. Et c’est ce même contraste qu’on voit apparaître dans les recherches entre un usage « pour profiter encore plus » et un usage « pour oublier cette vie de m*rde ».

En 2006, dans une étude de Wan et Chiou à Taïwan2, il est trouvé une corrélation négative entre l’intérêt/le plaisir à jouer et la tendance à la dépendance. Autrement dit, quand il y a plaisir dans le jeu, la dépendance a peu de chances d’être là. Pour ceux qui sont connaisseurs de la notion de flow qu’on a déjà évoqué à plusieurs reprises (ici et là), les surjoueurs avaient moins de flow au jeu, donc on ne peut pas dire que vivre du flow en jeu rend plus accro, puisque c’est exactement l’inverse qui semble se produire.

Rigby et Ryan expliquent que dans cet usage problématique du jeu, l’individu vise à soulager son insatisfaction plutôt qu’à chercher la satisfaction. Plus on jouerait compulsivement pour échapper à une vie insatisfaisante, moins les jeux seraient satisfaisants, car on se séparerait des sources de changements et de soutien qui pourraient nous conduire vers plus de bien-être.

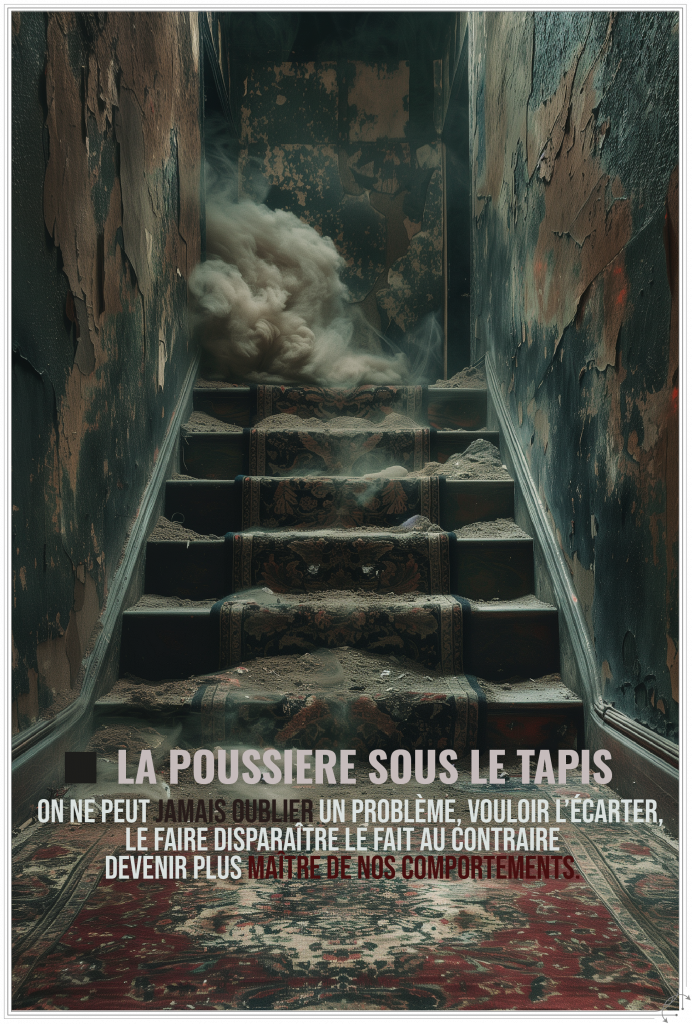

⬧ La poussière sous le tapis : on ne peut jamais oublier un problème. Vouloir l’écarter, le faire disparaître le fait au contraire devenir plus maître de nos comportements.

Une autre étude, de Przybylski3 montre qu’effectivement les personnes ayant une moindre satisfaction des besoins fondamentaux auront plus d’obsession, de compulsion à jouer sans plaisir, y mettront plus de temps et en récolteront plus de tension. Alors que les personnes dont les besoins sont satisfaits IRL auront moins de tensions après avoir joué, plus d’énergie et de vitalité, plus de plaisir à jouer. Les uns essayent d’oublier et de fuir, les autres de récolter de la satisfaction pour l’exporter ensuite IRL.

On pourrait avoir ce comportement « addictif » avec la nourriture, un sport extrême, un travail : même s’il n’y a plus de plaisir ou de satisfaction, on pourrait se remettre à chercher les « shoots » initiaux qu’on avait avec l’activité quand ça allait bien. On pourrait préférer être là qu’ailleurs, où les besoins sont encore plus sapés, où les problèmes sont perçus comme ingérables ou qu’on ne sait plus quoi faire pour résoudre la situation. Le problème reste de prendre le jeu ou n’importe quelle activité de façon obsessionnelle comme moyen de fuite et non pas comme un apport supplémentaire pouvant apporter quelque chose pour aider dans les autres sphères de la vie.

Mais n’allez pas blâmer les personnes pour autant : pour prendre l’activité et ses bénéfices en eux-même, donc opérer une « bonne » stratégie, il est nécessaire d’aller suffisamment bien et d’être dans des conditions de vie suffisamment bonnes pour laisser passer la lumière de l’espoir. Certaines conditions corrélées au surjeu vues dans les études précédentes4 sont écrasantes : comment un adolescent qui se fait maltraiter par ses parents, n’a pas de relations positives à l’école, n’est pas aidé par quiconque, pourrait apercevoir ce petit espoir de résolution des problèmes ? Personne ne lui donne rien à espérer, tout au contraire, il est sans cesse ramené à l’échec, à l’impossibilité de vivre comme les autres : seul le jeu vidéo est assez sympa pour lui offrir des occasions de montrer ses compétences et un peu de comblement des besoins ; et étant jeune, il n’a pas la liberté de quitter la famille sapante ou l’école sapante pour tenter de trouver un environnement social meilleur. Lui demander de faire des efforts pour développer une bonne stratégie de coping, du self control, de la haute conscienciosité, alors qu’il n’a personne ni pour lui expliquer ou le soutenir dans cette démarche serait refuser de se mettre à sa place. À vrai dire, pour avoir connu des surjoueurs et sachant leur condition de vie, je me suis souvent dit qu’au final même s’ils ne faisaient que ça de leur vie, c’était déjà une réussite que d’être debout et faire des choses. Certes c’était une existence écartée, mais d’une façon relativement paisible contrairement à ceux, à mêmes conditions de vie que je voyais plonger dans la criminalité, la violence ou les drogues dures.

Tout comme les gens qui décident de boire pour oublier, quand bien même c’est une mauvaise stratégie de résolution de problèmes, ils ne se mettent pas à le faire parce qu’ils ont la bêtise de ne pas inventer d’autres stratégies ou d’autres usages. J’ai été frappée de remarquer récemment que presque toutes les séries et films étasuniens montrent toujours cette stratégie sans regard critique, présentée d’une façon qui pourrait apparaître comme « voici ce à quoi sert l’alcool », montrant le héros ou l’héroïne boire parce qu’il/elle a eu une journée difficile, se servant un verre ou plusieurs, voire invite ces collègues à boire tout en désespérant et rationalisant ensemble qu’ils en ont bien besoin ou qu’ils le méritent. Les éléments culturels nous ont appris cet usage malsain de la substance. Tout comme la culture peut glorifier une conduite malsaine au travail, addictive, en glorifiant les profils qui laissent tomber toutes les autres sphères de la vie. La question que je me pose, c’est qu’est-ce que nous dit la culture de l’usage des jeux et plus généralement des divertissements (dans lequel il est classé) ?

« Un divertissement est une activité qui permet aux êtres humains d’occuper leur temps libre en s’amusant et de se détourner ainsi de leurs préoccupations. Les divertissements forment l’essentiel de la famille plus large des loisirs » https://fr.wikipedia.org/wiki/Divertissement

« Le loisir est un moment dont on peut librement disposer par opposition au temps prescrit par une activité obligatoire voire rémunératrice, exercée à titre principal (emploi, activités domestiques, éducation des enfants…) et les contraintes qu’elle impose (temps de trajet aller et retour, temps de préparation et de rangement voire nettoyage…). Par extension, la notion de loisir s’étend à l’exercice d’une activité distrayante ou studieuse mais secondaire ou “passe-temps” durant lequel il est possible de l’exercer voire de s’y perfectionner, contraintes incluses (randonnée, jeu d’échec, peinture…). » https://fr.wikipedia.org/wiki/Loisir

Eh oui, notre culture nous dit littéralement qu’un divertissement est fait pour oublier et qu’il doit être totalement séparé de la vie, alors que c’est spécifiquement cet usage qui pourrait être à dérive. Je pourrais publier tout un dossier sur cette question, mais pour éviter de vous faire un roman, l’histoire de cette grande séparation des divertissements et du monde sérieux ou réel ne date pas d’hier et a une histoire philosophique et culturelle très ancienne, très ancrée en occident. Cette définition est littéralement la conception du philosophe Pascal mal comprise. Certes, Pascal réprouvait le fait de se divertir pour oublier, mais d’une part il pouvait entendre comme divertissement des domaines que nous n’avons pas l’habitude de mettre dans cette catégorie comme l’algèbre ou la guerre, et d’autre part, il accusait surtout le fait d’être inconscient d’utiliser ces domaines comme une diversion de ce qui compte5. À l’inverse il ne voyait rien de mal dans le fait qu’une personne utilise un loisir sciemment pour oublier ponctuellement un malheur dans sa vie, parce qu’elle le faisait en toute conscience.

Ceci étant dit, on peut avoir d’autres conceptions des règles du jeu du divertissement et beaucoup d’auteurs théorisent voire montre à quel point le jeu peut être connecté à quelque chose de sérieux, de spirituel, bref quelque chose qui ne fuit pas le réel mais au contraire qui vient comme condenser l’existence sous une forme différente pour mieux l’appréhender. Parfois, c’est au point qu’il est difficile de dire si ce que la personne fait tient du rituel ou du jeu, voire pourrait être simultanément les deux à la fois. En occident on a aussi séparé la question de l’art au jeu, alors qu’ailleurs cela peut être traditionnellement considéré comme le même genre activité6.

Alors on peut se demander : est-ce que le surjeu aurait quelque chose de culturel ? C’est ce que nous verrons la prochaine fois !

La suite : Jouer en collectiviste ou en individualiste ? [AJ4]

Note de bas de page

Déroulez pour consulter toutes les notes de bas de page et la biblio ↩️

La bibliographie complète est présente ici : Bibliographie [AJV]

1Li, S., Wu, Z., Zhang, Y., Xu, M., Wang, X., & Ma, X. (2023). Internet gaming disorder and aggression: A meta‑analysis of teenagers and young adults. Frontiers in Public Health, 11, 1111889. https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2023.1111889/full

2Cité dans Glued to game, la référence exacte est : Wan, C. S., & Chiou, W. B. (2006). Psychological motives and online games addiction: A test of flow theory and humanistic needs theory for Taiwanese adolescents. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16780399/

3Przybylski, A. K., & Weinstein, N. (2019). Investigating the motivational and psychosocial dynamics underlying dysregulated gaming: A self-determination theory perspective. https://selfdeterminationtheory.org/wp-content/uploads/2020/05/2019_PrzybylskiWeinstein_APS.pdf

4Je pense notamment à cette méta-analyse : Li, S., Wu, Z., Zhang, Y., Xu, M., Wang, X., & Ma, X. (2023). Internet gaming disorder and aggression: A meta‑analysis of teenagers and young adults. Frontiers in Public Health, 11, 1111889. https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2023.1111889/full

5Pascal, B. (s.d.). Divertissement 4. Pensées de Pascal. Consulté le 15 août 2025, sur https://www.penseesdepascal.fr/Divertissement/Divertissement4-moderne.php

6En Chine par exemple, comme on peut le voir dans l’ouvrage « Games & Play in Chinese & Sinophone Cultures » Li Guo, Douglas Eyman, and Hongmei Sun

L’image d’entête provient de cette pub par David Lynch pour la playstation 2 :