Sommaire de l'article

- Important : les différentes versions de l’épisode

- Pourquoi avons-nous choisi de consacrer toute une série sur ce thème ?

- Questions

- Parlez de l’autoritarisme sous l’angle de l’individu, n’est-ce pas sous-estimer, voire dénier les déterminants socio-culturels ?

- Alors que nous traitons de l’autoritarisme, la première partie semble se focaliser principalement sur les discriminations (racisme, sexisme, antisémitisme…). Pourquoi ?

- À quand la deuxième partie et ses suites ?

- Pour aller plus loin

- Bibliographie

Quand on parle d’autoritarisme, on pense spontanément à une forme de gouvernance, on s’imagine les dérives autoritaires d’un chef, d’un gouvernement, d’une institution, etc.

Or, cet angle nous fait parfois omettre d’autres perspectives, notamment la question de l’autoritarisme chez les individus lambda, non pas sous une perspective exclusivement idéologique, mais via un angle psycho-sociologique. Et c’est précisément à cet angle que nous allons ici nous intéresser.

Cette vidéo est la première partie d’une série consacrée aux études portant sur la personnalité autoritaire. Dans cette partie, nous nous concentrons sur les premières enquêtes, sur les études d’Adorno et de ses collègues, initiées dans les années 40 alors que la Seconde Guerre Mondiale faisait encore rage. Nous allons y préciser leur première phase qui demeure sur le terrain des opinions, les chercheurs voulant délimiter les attitudes associées à l’autoritarisme, ce qui leur permettra d’élaborer trois échelles de mesure : une échelle de l’antisémitisme, une échelle de l’ethnocentrisme et une échelle de conservatisme politico-économique.

La deuxième partie, prévue dans plusieurs semaines, se concentrera sur la deuxième phase de leur enquête : l’échelle F.

Sur youtube (qui impose maintenant des pubs alors qu’on est démonétisé volontaire 🙁 ) ; n’oubliez pas d’activer votre bloqueur de pubs :

Sur vimeo (téléchargeable, version plus longue, sans pub) :

Les autoritaires p1 – Les premières enquêtes (version longue) from Gull Hackso on Vimeo.

Sur peertube (sans pub ) :

Important : les différentes versions de l’épisode

Cette vidéo a la particularité d’exister en deux versions : une version standard (celle de Youtube) et une version longue (disponible en dehors de Youtube).

Pourquoi deux versions ?

Ce n’est pas un choix de notre part, mais une conséquence de la politique Content ID de Youtube qui a bloqué la version originale en raison d’extraits d’archives. La version Youtube est donc un montage où l’on a retiré les illustrations « problématiques ». En l’état, cette suppression des illustrations ne changent rien au contenu de la vidéo, vous ne serez donc pas lésés si vous regardez la version Youtube.

Cependant, nous avons voulu rendre disponible la version originale, qui devient donc en quelque sorte une version longue (4 minutes en plus).

Pour accéder à cette version, trois solutions :

- Le téléchargement direct (non seulement vous aurez la version longue, mais vous bénéficierez d’une qualité supérieure aux versions Internet) :

https://mega.nz/file/rds00BrS#gshwR1EyIPCST69ceUUi-alT962yskoFDVG5V990KE4

- La version Vimeo (vous pouvez regarder la vidéo sur le lecteur, mais aussi télécharger directement la vidéo selon la qualité que vous souhaitez) : https://vimeo.com/496438064

- La version Peertube. https://alttube.fr/videos/watch/f36b5a1c-4629-4750-af79-b9a9993b7a45

Pourquoi avons-nous choisi de consacrer toute une série sur ce thème ?

Ce n’est pas la première fois que nous travaillons sur l’autoritarisme : Viciss avait ouvert la voie en 2017 en publiant un long dossier sur la Personnalité Autoritaire (que vous pouvez retrouver ici : https://www.hacking-social.com/2017/01/16/f1-espece-de-facho-etudes-sur-la-personnalite-autoritaire/). Dès la publication de ce dossier, Viciss et moi avons discuté pour l’adapter en vidéo, mais à l’époque je ne me sentais pas apte à traiter un tel sujet.

D’une part, je ne savais pas sous quel angle le développer, quel ton adopter. Par exemple, il était difficile pour moi d’envisager d’y écrire des scénettes humoristiques comme j’avais l’habitude de le faire sur d’autres thématiques. Je ne dis pas qu’il n’est pas possible d’aborder ce sujet sous un ton léger, ce que je dis plutôt c’est que pour cela il serait nécessaire de posséder une finesse d’esprit et d’écriture que je n’ai pas la prétention de posséder.

D’autre part, un tel sujet nécessiterait qu’on réalise plusieurs heures de contenus, d’où de nombreux problèmes d’organisation (un tel projet nous occuperait des mois, si ce n’est plus).

Voilà quelques exemples de problèmes, d’interrogations, qui m’ont poussé à ranger dans un tiroir l’adaptation de ce dossier.

Pourquoi donc rouvrir le tiroir ?

Peut-être me fallait-il un temps de maturation avant d’aborder ce sujet. Étonnamment, j’ai commencé à écrire un premier script sur un coup de tête, comme ça, comme une évidence. Mon hésitation et ma frilosité de 2017 se sont muées en une sorte de nécessité à faire, sans que je puisse précisément expliquer pourquoi, bien que je puisse partiellement soupçonner quelques motifs qui m’ont déterminé.

L’un de ses motifs tient tout simplement du fait qu’il me semble que le concept d’autoritarisme et ses déclinaisons, telles que le fascisme, ont bien souvent une acception et un usage confus, notamment à l’époque d’une forte polarisation sur les réseaux sociaux. On peut voir les uns et les autres, quels que soient leurs bords politiques ou leurs convictions profondes, usaient d’étiquettes telles que « facho », « alt right », « autoritaires », « totalitaire » [et j’en passe] pour désigner tout et son contraire.

Qu’il y ait des divergences d’opinions entre des groupes, ou à l’intérieur des groupes, n’a rien de nouveau, mais invoquer le soupçon « d’un fascisme inavoué » dès qu’il y a simples divergences d’opinions me paraît être un terrain glissant.

Ainsi, traiter de l’autoritarisme via les différentes recherches en psychologie me paraît utile : cela permet de préciser à quelles opinions idéologiques sont connectés les attitudes et comportements autoritaires. L’idée n’étant en aucun cas d’imposer une définition de l’autoritarisme, car il y a débat et dissension dans les milieux universitaires, mais plutôt de proposer cet angle des sciences humaines et sociales pour interroger les nombreux questionnements qui peuvent encore nous traverser et qui peuvent permettre de mieux comprendre le pourquoi de ces confusions contemporaines.

Ainsi, lorsque ce projet vidéo a été réactivé, pour répondre aux précédentes problématiques j’ai été au plus simple :

- Puisqu’une seule vidéo serait insuffisante, et qu’il me faudrait traiter d’études qui vont au-delà de la personnalité autoritaire d’Adorno, autant en faire une série. Nous ne sommes donc plus dans une simple adaptation du dossier de Viciss, mais davantage sur une extension du dossier de 2017.

- Puisque j’ignorai quel ton donné aux vidéos, j’ai laissé le sujet me donner le « la ». J’y ai intégré mes propres hésitations et doutes, notamment à travers Technicien qui découvre ces petits bouts de papier sur la plage, où encore à travers Gull qui prend son temps pour présenter les choses, définir les mots, conscient des malentendus possibles.

Ainsi commence l’aventure du Projet F (nom provisoire de la série sur l’autoritarisme) en février 2020. Cette date est importante, car elle précède le premier confinement. Autrement dit, ne cherchez pas dans cette série des messages cachés ou implicites faisant écho à la situation actuelle de crise sanitaire.

Questions

-

Parlez de l’autoritarisme sous l’angle de l’individu, n’est-ce pas sous-estimer, voire dénier les déterminants socio-culturels ?

C’est l’une des critiques qui a pu être faite aux auteurs de la Personnalité autoritaire dès sa publication dans les années 50, et nous prendrons le temps dans la partie 2 et la partie 3 d’expliquer ces critiques.

Mais pour donner quelques éléments de réponse, en attente d’un développement plus poussé, les recherches en psychologie sociale et politique sur l’autoritarisme n’ont aucunement la visée de sous-estimer ou nier les déterminants socio-culturels, on peut même dire que c’est tout l’inverse. L’angle psychologique ne consiste pas à isoler l’individu comme s’il était un atome sans porte ni fenêtre, déconnecté de son environnement ; au contraire, l’individu est pleinement ouvert à son environnement, ses pensées, ses opinions étant influencées, orientées, par son propre vécu, ses expériences, ses actes, son environnement familial, son environnement social et politique…

Si les premiers travaux d’Adorno n’ont pas toujours développé la question de l’influence de l’environnement, les futurs travaux combleront ces lacunes (par exemple Stephen Sales, 1972, 1973, examinera l’autoritarisme via des stimulations environnementales, observant que les attitudes et comportements autoritaires augmentent dès lors que l’environnement génère chez les sujets un sentiment de menace).

Dans les années 80, Altemeyer, un psychologue ayant apporté une contribution importante avec ses travaux sur le RWA (l’autoritarisme de droite), montrera l’importance de l’apprentissage sociale, du rôle de l’expérience, de l’environnement social, dans l’augmentation ou la diminution des attitudes et comportements autoritaires.

Nous aurons l’occasion d’évoquer tout cela dans les prochaines parties, mais pour résumer l’ensemble de ces recherches, les attitudes et comportements autoritaires sont examinés en terme d’interaction : interaction entre les besoins psychologiques et le contenu des idéologies disponibles ; interaction entre l’individu et son environnement social et culturel, ses expériences, ses relations, son éducation, son statut social…

-

Alors que nous traitons de l’autoritarisme, la première partie semble se focaliser principalement sur les discriminations (racisme, sexisme, antisémitisme…). Pourquoi ?

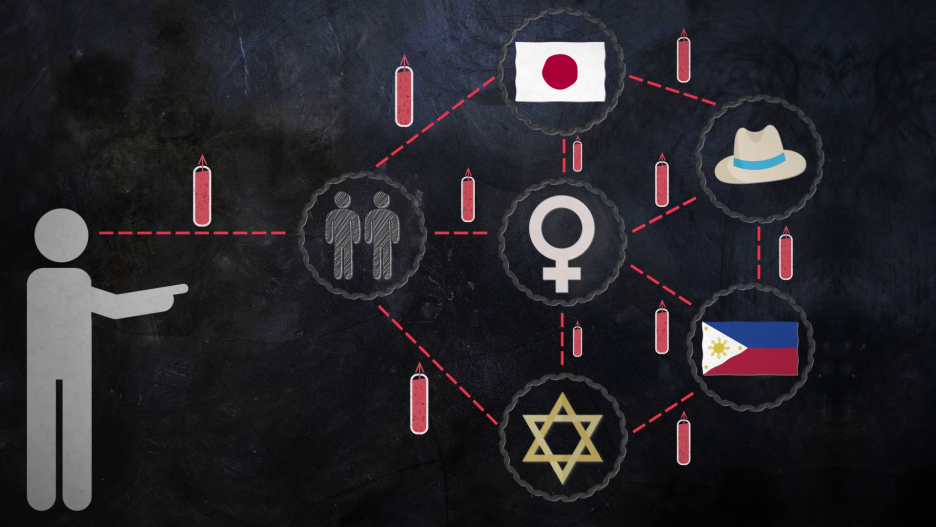

Les premiers travaux se sont faits dans un contexte très particulier : celui de la Seconde Guerre Mondiale. Les chercheurs ont donc dans un premier temps mené une enquête des différentes opinions politiques associées aux attitudes et comportements autoritaires de l’époque. Ainsi, l’antisémitisme, le racisme, et autres discriminations ont été l’une des portes d’entrée par laquelle les chercheurs ont commencé leurs investigations.

Est-ce à dire que ce choix n’est que purement contextuel, historique, méthodologique ? Pas du tout, très vite les chercheurs vont se rendre compte de l’importance de l’ethnocentrisme chez les profils autoritaires. Cela va être confirmé par les travaux ultérieurs que nous examinerons plus tard.

Autrement dit, ethnocentrisme et autoritarisme sont étroitement associés. D’ailleurs, les échelles de mesure actuelles telles que le RWA (autoritarisme de droite) et le SDO (Social Dominance Orientation) sont parmi les outils de mesure les plus performants pour identifier chez l’individu une forte adhésion à des préjugés.

-

À quand la deuxième partie et ses suites ?

Initialement, la seconde partie est prévue pour février. C’est la date que je me suis donnée, mais je me réserve la possibilité de décaler cette date en raison des différentes contraintes que je pourrais rencontrer, notamment en ce contexte de pandémie où les mesures sanitaires ne me permettent pas toujours de travailler de manière optimale, comme nous tous.

Si vous voulez avoir un aperçu de ce qui y sera abordé, vous trouverez à la fin de la première partie un petit teaser :

En attendant, pour les plus impatients d’entre vous, le dossier de Viciss pourra répondre à vos nombreuses interrogations ( https://www.hacking-social.com/2017/01/16/f1-espece-de-facho-etudes-sur-la-personnalite-autoritaire/ ) ainsi que cet article qui résume l’autoritarisme et vous donnera une idée de la destination de la série (https://www.hacking-social.com/2019/09/02/mcq-le-potentiel-fasciste-lautoritaire-et-le-dominateur/ ).

Pour aller plus loin

- Le live où nous présentons le projet F :

- Notre vidéo sur l’erreur ultime d’attribution : https://youtu.be/Ic3xHn1E8EE

- Illustration de l’antisémitisme dans la France de Vichy : https://youtu.be/ehFUV8z5oho

- Illustration du racisme dans la France des années 60 : https://youtu.be/lQknXJqjb6s

- Le dossier de Viciss, Espèce de Facho ! : https://www.hacking-social.com/2017/01/16/f1-espece-de-facho-etudes-sur-la-personnalite-autoritaire/

- Autre article qui synthétise les recherches sur l’autoritarisme : https://www.hacking-social.com/2019/09/02/mcq-le-potentiel-fasciste-lautoritaire-et-le-dominateur/

- Les études d’Adorno et de ses collègues (en version originale, libre) : http://www.ajcarchives.org/main.php?GroupingId=6490

Bibliographie

- The Authoritarian Personality, Studies in Prejudice Series, Volume 1 T.W. Adorno, Else Frenkel-Brunswik, Daniel J. Levinson and R. Nevitt Sanford, Harper & Brothers, Copyright American Jewish Committee, 1950

- Études sur la personnalité autoritaire, T.W Adorno, Allia, 2007

- The Authoritarian, Bob Altemeyer, 2006

- L’Autoritarisme, Deconchy, Dru, PUG, 2017

- Strength And Weakness: The Authoritarian Personality, Stone, Lederer, Christie, 1993

- « Qu’est-ce que le fascisme ? », Baruch Marc Olivier Critique, 2005/6 (n° 697-698), p. 535-548.

- An experimental and statistical study of the relationship of prejudice and certain personality variables. Thelma T Coulter , 1953

- Ideological Asymetries and The Essence of Political Psychology, Jost, 2017

- Psychologie sociale, Vincent Yzerbyt, Olivier Klein, Deboeck, 2019

- Stanley Milgram, Obedience to Authority : An Experimental View, Harper Collins, 2004

- Chapter Two – The Why and How of Defending Belief in a Just World, Advances in Experimental Social Psychology 51, Hafer & Rubel, 2015

- Observer’s reaction to the « innocent victim »: Compassion or rejection?, Lerner & Simmons, 1966

- Psychologie sociale, de Vincent Yzerbyt, Olivier Klein, Deboeck supérieur, 2019

Pour nous soutenir :

Je fais ce commentaire essentiellement car j’ai moi même un peu étudié la question, sans doute sous un autre angle.Je vais évacuer déjà les parties qui fâchent : racisme / sexisme, ce n’est pas de cela dont je vais parler.

Par contre, j’en suis venu à la conclusion que si tout le monde dit désirer la liberté, les choix qu’ils font tendent à montrer le contraire : beaucoup préfère moins de liberté pour supporter moins de responsabilité individuelles. Ok, c’est dur à avaler comme ça, mais voyons voir plus en détail :

Je vais maintenant parler d’une notion qui me semble fondamentale : la théorie de l’information et la mesure de la complexité via l’entropie telle que définie en théorie de l’information.

1 – Complexité / entropie / liberté

Pour résumer, toute structure ou tout système, qu’il soit technique ou sociétal peut être mesurer selon sa complexité et cette mesure s’appelle l’entropie. Prenons un exemple d’un jeu de cartes, si j’ai 100 cartes, mais qu’il n’y a que des as, 25 par couleur, on peut considérer la complexité du jeu comme étant une mesure de sa diversité, ce sera ici 4 avec une entropie égale à 2.

Là dessus, on peut relier la complexité à des degrés de liberté. Si j’ai le droit de choisir seulement des « trèfles » dans mon jeu de carte, alors, je ne peux choisir que l’as de pic, la complexité est de 1, ce qui correspond à un niveau très faible de liberté. D’un autre côté, je n’ai pas eu besoin de réfléchir pour choisir la carte.

A l’inverse, si j’ai un vrai jeu de 52 carte, et qu’on me dit de tirer une carte Trèfle, j’ai un vrai choix (et la mesure de l’entropie sera de 4 si on prend l’entier supérieur le plus proche)

L’idée est donc plus une personne a de liberté, plus elle doit faire des choix complexe du fait même de cette liberté. A l’inverse, une personne qui a moins de liberté voir, cas extrême, aucune liberté, sera bien moins embarrassé par ces choix.

2 – réduction volontaire de sa liberté pour diminuer la complexité de ses choix

Il peut paraître bizare de prime à bord de voir la liberté comme un problème, mais en pratique, on peut considérer toutes les fois ou des gens vont justement remettre cette liberté dans les mains d’une autre personne pour ne pas avoir à supporter cette complexité : au restaurant, lorsqu’on demande aux autres si on prend avec ou sans entrée, les voyageurs qui préfèrent réserver un circuit tout fait auprès d’un voyagiste plutôt que de choisir eux même leurs parcours en vacances … Il existe de nombreuses situations où les individus vont vouloir éviter la complexité en la remettant entre les main d’un tiers.

Et il faut se méfier d’avoir un jugement car ce transfert de liberté/complexité peut se faire pour de très bonnes raison : pour le choix d’un médicament on préférera suivre le choix du docteur plutôt que de faire le choix soit même.

3 – s’en remettre à l’autorité, quel degré de liberté souhaitons nous

Du coup, s’en remettre à une autorité est un moyen d’éviter à faire soit même ses propres choix et potentiellement à devoir assumer de faire un mauvais choix. C’est pas forcément péjoratif, cf l’exemple du médicament.

Mais si on prend l’évolution de la société par rapport à celle des années 60, on est sur une société plus libéral dans le sens où la société française des années 60 était très fermée et où l’absence de liberté sur un grand nombre de sujet était la norme, entraînant le mouvement de mai 1968.

A l’inverse, notre société repose d’avantages sur des choix individuels laissant aux personne la responsabilité de choix pouvant être lourds de conséquences. Je pense que beaucoup de monde ne le vit pas si bien, j’entends souvent « on ne sait plus où on va », le référence à De gaule qui donnait la bonne direction (mais la direction de quoi) et les appels à avoir un homme fort à la tête du pays pour gérer les affaires.

Pour moi, c’est autant d’appel de personnes qui ont du mal avec la complexité de notre société et cet appel à un dirigeant autoritaire est aussi un appel à une simplification.

4 – l’appel à l’autorité qui rassure vs l’appel à la liberté

Je pense que c’est directement en lien avec cette dualité liberté/complexité que ces gents réclament un pouvoir fort « autoritaire », pouvant potentiellement abaisser le niveau de liberté de la population. Un tel pouvoir est surtout vu comme un pouvoir qui rassure car prenant en main le destin des individus qui ne serait plus laissé seul face à leur responsabilité.

Bien évidemment, ce choix n’est pas conscient car à peu près personne en fait le lien entre liberté, complexité et responsabilité. Beaucoup pensent pouvoir diminuer la complexité sans diminuer leur liberté, mais c’est faux. Reste à placer le curseur sachant qu’il est multiple selon les domaines. Mais ce serait tellement bien que chacun d’entre nous aie conscience de ce lien entre liberté, complexité et responsabilité pour éclairer leurs choix !

C’est intéressant ce que vous dites. Cela me fait penser à quelque chose que je me suis dit il y a quelque temps.

Alors que décider de mon avenir et de ce que je veux faire de ma vie avait atteint un stade vraiment trop compliqué pour moi, cause de réelles souffrances, j’ai sincèrement pensé que j’aurais mieux fait de vivre des décennies (voire siècles) en arrière… En effet, j’aurais alors certes eu moins de liberté de choix de mon avenir, mais j’aurais aussi évité cette souffrance de choix à faire.

(À savoir que, en tant que « transfuge de classe », je pense que c’est d’autant plus compliqué : à trop vouloir m’affranchir des choix d’avenir que font les personnes issues de la classe populaire — qui sont finalement des non-choix –, je me retrouve déchirée entre des souhaits de personne d’une autre classe et une personnalité « dominée » de ma classe sociale d’origine…)

@REMI

Commentaire pertinent. Par contre pour modérer un peu le point du vu, il faut noter vous n’utiliser le mot liberté qu’au sens de liberté d’initiative individuelle.

Si je reprends les exemples que vous donnez un par un :

« au restaurant, lorsqu’on demande aux autres si on prend avec ou sans entrée ». Ici, je ne vois pas cela comme un problème liberté/complexité (je sais si j’ai envie d’un dessert ou pas) mais d’un problème liberté individividuelle/collective (je ne sais pas si mes compagnons de tables ont envie d’un dessert ou sont pressés), donc la liberté passe par la garantie que je m’informe des conséquences de mes choix individuels sur les autres avant de prendre ma décision.

« les voyageurs qui préfèrent réserver un circuit tout fait auprès d’un voyagiste plutôt que de choisir eux même leurs parcours en vacances » => ici, il y a certes délégation de l’organisation afin de diminuer la complexité, mais celle-ci est librement consentie, donc difficile de parler de diminution de la liberté

Pour l’exemple du médecin, c’est encore plus tarabiscoté. Non seulement vous n’avez rien d’imposé. Mais en plus, le médecin peut être considéré, non pas comme une autorité, mais comme une source d’information relativement fiable. En son absence, il faudrait non-seulement enquéter (éplucher les site web, les catalogues, demander sur des forum, essayer de deviner quelles sont les informations fiables sur la boite (s’il y en a)). La conséquence étant qu’il est difficile de parler de complexité dans le cas ou le résultat ne serait pas issu de la réflexion de l’individu, mais d’une suite d’aléas. Au contraire, la présence du médecin permet au patient un choix plus éclairé. Qui est libre de celui qui choisi au hasard et celui qui choisi en connaissance de cause ?

Tout ça pour dire qu’il me parait audacieux de considérer que déléguer constitue une restriction volontaire de liberté.

Il y a un vrai enjeux à connaitre de façon réaliste nos propre capacité. Si vous vous sous-estimez, vous allez déléguer à mauvais escient des décisions que vous auriez pu prendre vous même, d’où restriction de liberté. Mais si vous vous surestimez, vous risquez d’imposer à d’autre des décisions non pertinente, ce qui est tout aussi nuisible (et pas forcément qu’au autres).

Bref de mon point de vu, si on se refaire à une entité qui n’impose rien, il ne s’agit pas d’une autorité, mais d’une source d’information.

S’il s’agit d’une autorité, alors il n’y pas forcément restriction de liberté (au sens général, pas uniquement individuel) si cette autorité est librement choisie et si ce choix est dûment éclairé. Par exemple la Loi est une autorité, mais accepter de s’y soumettre permet de garantir nos libertés. À condition de la connaitre et d’avoir pu apprécier sa pertinence, son obsolescence, sa pertinence, ses garanties, son application, son arbitraire, etc.

Pour revenir aux gens qui réclament explicitement plus d’autoritarisme :

Alors je sais que l’expérience personnelle n’est pas une mesure statistique. Cependant, il me semble qu’il y a quand même quelques point récurant parmi ces gens. La première c’est que tout ceux qui m’ont tenu ce genre de discours ont tendance à beaucoup regarder la télé, et que ce genre de remarque à tendance à sortir lors de la présentation d’un fait divers. Hors toutes les études montre que les gens qui regardent beaucoup la télé on tendance à beaucoup sur-estimer la violence de notre société. Donc l’appel à un leader me semble beaucoup corréler, peut-être à la complexité, mais aussi à la sensation de danger ou d’inquiétude.

La deuxième, c’est que tous ces gens ont tendance à ne jamais s’imaginer que cette autorité puisse ne pas être dans leur camp. Je pense que bien des gens qui on soutenu les régimes des années 40 on dû se retrouver bien surpris de se retrouver enfermés dans un train quelques jours après une simple engueulade avec leurs voisin.

Auriez-vous trouvé des études SDO RWA avec pour matériel des universitaires et pas que des étudiants hein, mais les profs et chercheurs, avec des catégorisations par ‘rôles’ et l’implication hiérarchique (genre les différents conseils d’université CA etc.). J’ai parcouru un peu scholar, mais sans trouver d’article répondant à mon questionnement.

Pas à ma connaissance ; j’ai vu des études SDO ou RWA en fonction de la discipline étudiée des étudiants ( Duriez, Vansteenkiste, Soenens, De witte (2007) ; « L’effet de la dominance sociale sur les idéologies de légitimation : le rôle modérateur de l’environnement normatif », Pierre De Oliveira, Michaël Dambrun et Serge Guimond, 2008) et à travers le temps, sur des corps professionnel particuliers (politiciens par exemple, Altemeyer https://theauthoritarians.org/options-for-getting-the-book/ ou « the new authoritarian » ; la police « Autoritarisme et préjugés dans la police, l’effet d’une position d’infériorité numérique et le rôle du contexte normatif », Juliette Gatto et Michaël Dambrun, 2010) ; le SDO est connu est pour être corrélé à une « bonne » position dans la société (statut supérieur/bon revenus ; pratto sidanius 1994), donc en principe plus il y a une haute position dans la hiérarchie, plus le SDO risque d’être élévé (mais modérée par d’éventuelle discriminations que subis la personne). En tout cas pour tout ce qui est rôle, statut dans la société X SDO, c’est du côté de Pratto et Sidanius (1994) qu’il y a le plus de données.

Chouette vidéo! Je regarderais peut être la version longue plus tard. Ça fait plaisir de voir les articles dans un format plus… partageable^^

Le dossier a du être difficile à condenser et en plus c’est une extended version! Vous faites un travail de dingue, merci pour ça!

Donc si tu es autoritaire avec tes enfants tu es fasciste ?

Si tu aime l’ordre et la discipline tu es fasciste ?

C’est un peu n’importe quoi, ça amalgame tout.

En gros il faut être laxiste pour pas être facho !

Tout ça pour ça !

Ne pas être autoritaire ne veut pas dire être laxiste ; L’inverse qui est par exemple d’autonomiser, d’émanciper, d’aider à l’autodétermination par exemple, c’est loin de « laisser faire » c’est un constant travail sur les structures, sur ses propres comportements et ses facultés d’aider autrui etc. Et il y a plein d’autres façon de ne pas être « autoritaire ».

De plus l’attitude autoritaire, version psycho sociale, ne se décrète pas dès qu’on dit que quelqu’un est autoritaire irl…ça doit coupler à la fois une agressivité autoritaire envers des exogroupes + soumission à l’autorité + conventionnalisme – et dans la version dominateur, il y a une volonté de maintenir un système inégalitaire. tout ça se mesure. La façon dont utilise les chercheurs le mot « autoritaire » n’est pas à confondre à comment on peut l’utiliser dans le sens commun, et ce n’est pas parce que les chercheurs l’ont chargé de concepts et de mesure que cela annule pour autant la définition commune. Mais je comprends que cela puisse être confusant au début, si on ne comprends pas ceci. Bon courage.

[…] authoritarianism, qui est en quelque sorte une théorie corrigée des travaux portant sur l’échelle F d’Adorno et de ses collègues). Altemeyer définit la personnalité autoritaire selon trois […]

[…] Les autoritaires : Les premières enquêtes […]

[…] qui est une démarche plutôt claire vers une tendance autoritaire que l’on peut mesurer avec différentes échelles où un état cherche à détruire la séparation des pouvoirs au bénéfice d’une domination […]