Sommaire de l'article

Précédemment, nous avions présenté l’ « effet Trump » : l’idée selon laquelle la rhétorique haineuse et incendiaire de Trump aurait enclenché un effet de permission aux préjugés et comportements haineux pour une partie de la population américaine.

Nous nous étions d’abord demandé si les violences de haine avaient vraiment augmenté dès son entrée en campagne et si cela pouvait être directement lié à Trump. À ces deux questions, la réponse fût oui : il y a bien eu une augmentation de la haine aux États-Unis directement alimentée par le 45ème président.

Cet article fait partie d’un dossier, voici les articles précédents :

Mais reste à affiner de telles connexions et surtout à savoir comment : est-ce une affaire d’argumentation ? Trump serait-il parvenu via sa rhétorique à convaincre une partie de la population quant à la pertinence de ses croyances racistes et sexistes ? Au contraire, ne serait-ce pas plutôt une partie de la population qui aurait initialement été plus en phase avec ce type de croyances, faisant de Trump son porte étendard ? Si les gens, à travers Trump, se sont sentis comme autorisés à tenir des propos et comportements haineux, cela n’impliquerait-il pas qu’ils avaient déjà préalablement en eux, de manière non assumée, de forts préjugés ? Et qu’en ce sens Trump n’aurait été qu’un simple déclencheur ?

Disons-le d’emblée, cet effet de permission n’a rien à voir avec une quelconque forme d’argumentation, ou de persuasion. Une lecture verticale et élitiste de ce phénomène – où l’on prêterait à Trump un grand pouvoir de conviction ou de persuasion – est une impasse.

L’hypothèse que nous allons plutôt explorer, et sans doute la plus soutenue pour décrire cet « effet de permission », est la perturbation de normes sociales par Trump : en tant que figure politique de premier plan, et vainqueur d’une élection majeure lui donnant accès au poste suprême, les discours haineux de Trump auraient rendu comme socialement plus acceptable des attitudes et des comportements qui jusqu’alors étaient davantage considérés comme socialement condamnables. Ainsi, si les stéréotypes négatifs, préjugés et discriminations ont augmenté, c’est d’abord parce que de nombreux individus qui jusqu’ici masquaient leurs préjugés se sont sentis comme autorisés à pouvoir les assumer davantage, voire pleinement. En bref, des digues ont sauté.

Cette hypothèse implique différents concepts tels que les conflits normatifs, l’influence des normes sociales, la différence entre préjugés exprimés et préjugés authentiques, etc., ce qui nous dessine une nouvelle feuille de route pour notre enquête.

Pour ces prochaines parties, nous allons donc nous éloigner de l’effet Trump afin d’expliciter les concepts en jeu, mais rassurez-vous, si nous empruntons un tel détour, c’est pour pouvoir mieux y revenir.

Commençons par nous attarder sur le concept de normes sociales.

Imaginez : vous êtes dans des toilettes publiques.

Vous vous essuyez les mains avec du papier et le jetez à la poubelle, mais vous vous loupez, le petit morceau de papier tombe au sol. Vous n’êtes pas la première personne à qui cela arrive au vu des autres déchets jonchant le sol. Les toilettes sont assez mal entretenues et un autre usager à côté de vous appuie frénétiquement sur le savon, en met partout sur l’évier et le miroir, jette son papier sur le monticule de déchets à quelques centimètres de la poubelle.

Que faire ?

Il est possible de se dire : « oh et puis merde ! » et de jeter le papier n’importe où. Après tout, un déchet de plus ou de moins…

Vous n’auriez jamais fait ça, c’est impossible ?!? Je vous en félicite. Mais admettons, juste pour l’illustration et la mise en perspective.

Ce n’est peut-être pas ainsi que vous agissez habituellement, mais là, c’est bien le comportement que vous avez adopté.

Quelques jours plus tard, vous revoilà dans des toilettes publiques : tout est clean, les gens autour de vous semblent faire attention à ne rien salir.

Mais votre papier rebondit à nouveau contre la poubelle. Vous le voyez là, par terre, telle l’unique tâche sur un carrelage immaculé. Les autres usagers autour de vous sont super consciencieux. Vous vous dites alors que vous n’allez tout de même pas laisser une telle immondice par terre ! En somme, vous vous sentez comme obligé de la ramasser et de la jeter.

Voilà donc deux situations, apparemment similaires, mais avec des comportements différents « ramasser son papier, le mettre à la poubelle» VS « ne pas ramasser son papier, quitter les toilettes en toute indifférence ». En réalité, ces deux situations ne sont pas analogues : dans un cas, nous sommes dans un environnement où les règles d’hygiène ne sont pas à l’ordre du jour, que ce soit de la part des usagers et/ou des gestionnaires du lieu ; dans l’autre, tout indique que les règles d’hygiène sont très importantes et suivies, que ce soit de la part des usagers et/ou des gestionnaires du lieu.

Autrement dit, la différence tient ici en la la perception de la norme sociale, perception qui va être déterminante quant à l’orientation de nos comportements.

Qu’est-ce qu’une norme sociale ?

Une norme sociale « définit ce qui est socialement acceptable de faire et d’être en traduisant les valeurs et les idéaux dominants d’une société ou d’un groupe. Ce sont des règles collectives soutenues par l’approbation et la désapprobation »1.

Autrement dit, ces normes contribuent à déterminer nos attitudes et comportements. Ce ne sont pas des lois ou des règles explicites, mais davantage une « grammaire de la vie quotidienne »2.

Ces normes sociales ne sont pas les mêmes selon les contextes et environnements sociaux. Sans qu’on en ait conscience, il y a dans nos environnements différents indices de ces règles sociales qui peuvent nous pousser à agir d’une manière ou d’une autre.

Prenons un autre exemple: imaginez que vous devez prendre une douche dans un lieu collectif (comme dans un internat, un campus universitaire, des vestiaires …) et que vous tombez sur un panneau qui promeut l’économie de l’eau.

Voici ce que vous pouvez y lire :

Allez-vous suivre de telles recommandations ?

Cela dépendra en partie de votre perception des normes sociales.

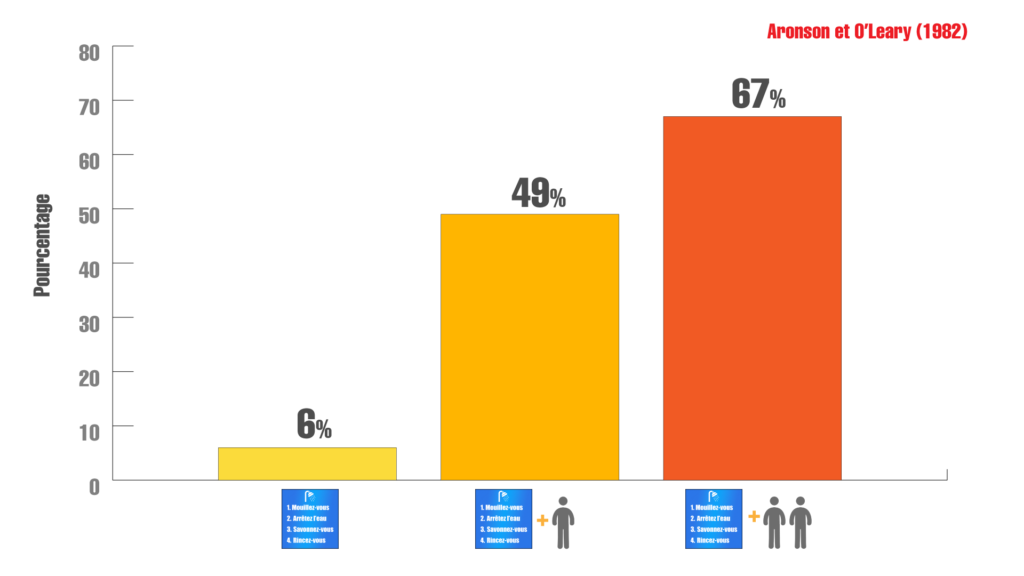

Dans une étude menée par Aronson et O’Leary (1982), seulement 6% des étudiants d’un campus universitaire suivaient ces recommandations.

Mettons maintenant qu’en plus du panneau, vous observez un autre étudiant respecter scrupuleusement ces consignes. Il est dès lors plus probable que cela vous amène à faire de même.

Je dis « probable », car dans cette condition expérimentale de l’étude où l’on peut percevoir un modèle (c’est-à-dire percevoir un autre étudiant qui respecte le panneau), 49% des participants suivent les consignes.

Mettons maintenant qu’il n’y ait pas un, mais deux étudiants respectant les consignes. Peut-être que vous vous sentirez encore plus obligé à respecter les recommandations, à imiter vos pairs. Et effectivement, dans cette condition, 67% des étudiants exposés à deux modèles suivent la consigne.

Ce sont donc bien les comportements des autres étudiants qui ont transformé cette consigne en une norme sociale : il ne s’agit plus seulement de suivre ou non une règle écrite, mais d’imiter un comportement, sinon ce serait prendre le risque d’être mal perçu.

Même sans précision explicite de règles, c’est une situation courante dans la vie quotidienne. Si un tel panneau n’était pas présent, mais que tous et toutes autour de nous prenaient leur douche en étant le plus économe possible, il est probable que nous soyons amenés à faire de même (parce qu’on se sentirait obligé, qu’on voudrait ne pas apparaître comme différent, ou encore parce que l’observation de telle comportement nous rappellerait l’importance de telles gestes).

Attention toutefois, les normes sociales ne sont pas à confondre avec les habitudes personnelles ni avec des instincts.

Voici une synthèse de ce que sont ou ne sont pas les normes sociales ( Legros & Beniamino Cislaghi, 2019) :

|

Les normes sociales sont… |

Les normes sociales ne sont pas… |

|

« sociales » et partagées par certains membres d’un groupe. |

Une réaction instinctive ou biologique. |

|

Liées aux comportements et à la prise de décision éclairée. |

Des goûts personnels. |

|

Capables d’affecter la santé et le bien-être des groupes de personnes |

Des habitudes personnelles |

|

Prescriptives ou proscriptives (comme des interdits par exemple) |

Des habitudes comportementales dans un groupe en raison de tendances démographiques, de choix communs faits dans le cadre d’option limitées ou de l’agrégation d’individus ayant des goûts similaires. |

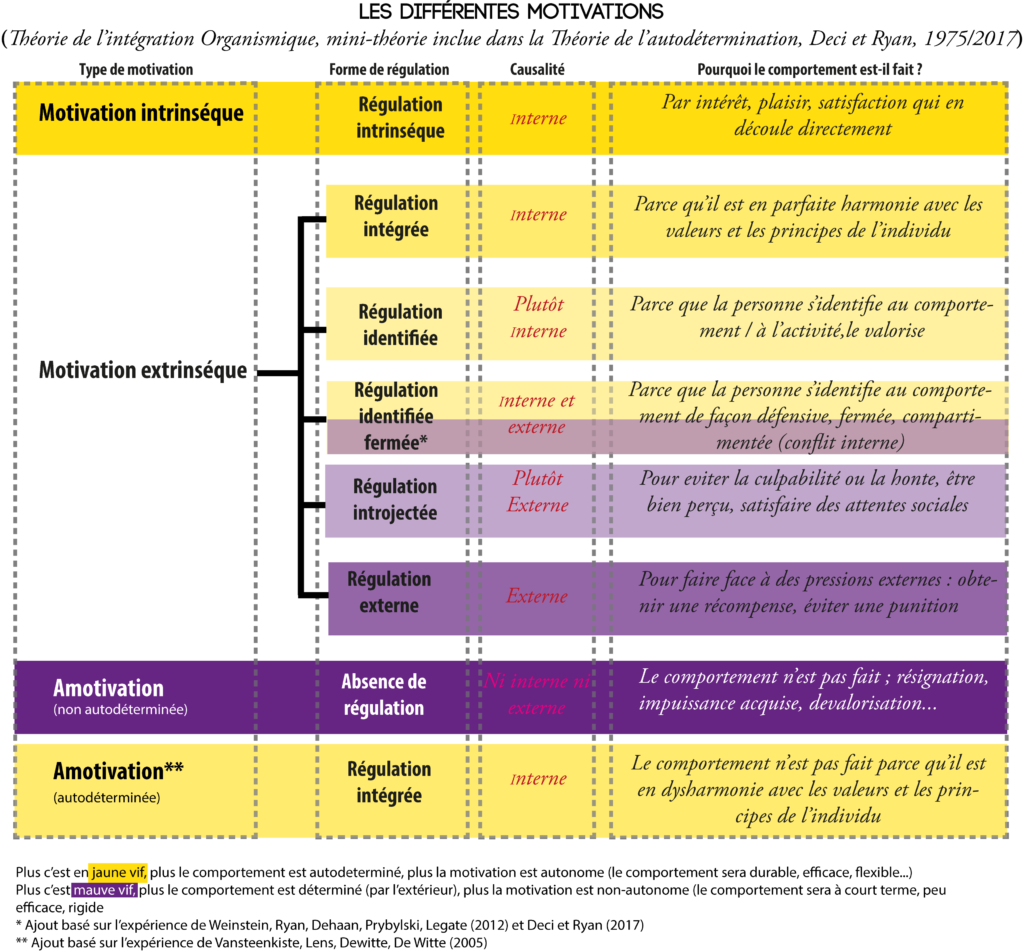

Évidemment, la poursuite ou non de normes sociales dépendra des motivations en jeu :

« Les gens suivent une norme non pas parce qu’ils craignent le bras de la loi ou les châtiments corporels, mais parce qu’ils veulent éviter la censure sociale ou les affres de la conscience. En termes plus positifs, les gens suivent une norme parce qu’ils recherchent l’approbation sociale ou une conception vertueuse de soi. »

Mendelberg 2001

Est-ce à dire que la poursuite ou non de normes sociales dépend de motivations exclusivement introjectées (c’est-à-dire produire un comportement uniquement pour éviter la honte ou pour être valorisé par les autres) ?

Pas tout à fait. Il est tout à fait possible d’invoquer des motivations plus internalisées, c’est-à-dire plus à soi.

Reprenons l’expérience précédente. Si je vois la pancarte m’incitant à utiliser moins d’eau, que j’observe des pairs qui suivent ces consignes, et que cela m’influence effectivement pour faire de même, je peux adopter comme mienne cette pratique parce que cela fait écho à des principes que j’estime importants (l’écologie par exemple ; j’ai donc là une motivation à régulation intégrée), ou parce que je m’identifie au comportement (« être une personne qui respecte les efforts collectifs », c’est là une motivation à régulation identifiée). Ici ce n’est plus la peur d’être mal perçu qui domine le comportement, mais bien des réflexions ou des identifications qu’on a réfléchis et endossés dans la vie en général, quels que soient les environnements.

On ne suit pas une norme sociale uniquement parce que l’extérieur nous y presserait : parfois on est d’accord avec ses principes, ses buts, cela fait sens pour notre existence.

Viciss en a parlé à plusieurs reprises via la théorie de l’autodétermination de Deci et Ryan. Dans cette théorie, les chercheurs montrent les différentes motivations et régulations d’un individu face à un comportement qui lui serait demandé :

Ainsi, selon la théorie de l’autodétermination, un même comportement chez deux individus peut ne pas correspondre au même type de motivation.

Par exemple, prenons deux individus, Bob et Lucie. Tous deux veillent à ne pas jeter des détritus dans un parc, allant jusqu’à ramasser ceux qu’ils croisent sur leur chemin pour les jeter dans une poubelle.

Bob s’oblige à le faire, parce qu’il a peur d’être mal perçu si on le voit jeter quelque chose par terre alors que tout est propre (car dans cet environnement, personne ne se permettrait de jeter des choses à même le sol). En plus, il croise souvent des collègues dans ce parc et ceux-ci le complimentent lorsqu’ils le voient s’occuper des déchets : ça lui permet d’être bien perçu, d’entretenir une image de « bon gars ».

Lucie s’assure aussi de ne rien jeter par terre, voire ramasse les détritus qu’elle croise, car cela lui importe personnellement : elle apprécie esthétiquement le parc sans déchets et est contente de participer à l’appréciation collective du lieu. En plus, elle met ici en œuvre ses principes écologiques, ce qui donne du sens à ce moment qu’elle vit.

Les comportements de Bob et Lucie sont donc en apparence identiques, mais les motivations sous-jacentes ne sont pas les mêmes :

-

Bob poursuit ce comportement de ramassage de détritus par motivation introjectée. Autrement dit, Bob se conforme simplement à la norme sociale: si c’est propre, alors salir le lieu sera perçu négativement, on va lui mettre la honte, l’humilier ou le regarder de travers ; s’il participe activement à la propreté, alors il peut gagner en approbation sociale en s’appropriant personnellement la « gloire » de cette propreté pourtant collective.

-

Lucie, elle, poursuit ce comportement par motivation intrinsèque (elle aime bien participer à rendre joli un lieu) et par motivation intégrée (elle aime mettre en œuvre ses principes écologiques et prosociaux).

Vous allez peut-être me dire : « ok, les motivations sont différentes, mais finalement ça ne change rien, c’est du pareil au même, ils font la même chose! ». Eh bien, en fait, ça change tout !

Mettons que l’environnement social de Bob et Lucie change totalement, que ce soit le lieu, l’époque, les mœurs, les groupes, etc.

Cette fois, ils sont dans un parc où jeter des détritus par terre n’est pas du tout mal perçu socialement, d’ailleurs personne n’entretient l’espace. Les questions écologiques sont absentes, voire mal perçue (comme c’est le cas dans les politiques anti-environnementalistes, je pense par exemple aux politiques de Trump ou de Bolsonaro) : Bob, qui jusqu’ici a été mû par des motivations peu ou pas du tout internalisées ne poursuivra plus ses anciens comportements. Plus encore, si jusqu’ici il se sentait comme sous pression à être le plus clean possible quant aux déchets, peut désormais complétement se lâcher et faire tout l’inverse: pour plaire aux collègues, être perçu comme le bon gars « normal », il jette par terre ses détritus sans faire attention.

Un environnement social où le fait de polluer serait socialement valorisé, ça vous paraît irréaliste de nos jours ? Et pourtant ça existe. Voici un petit reportage d’Arte sur le Coal Rolling. Je vous laisse imaginer ce que serait le comportement de Bob dans un tel environnement social.

https://www.youtube.com/watch?v=ofllxB17fzk

Lucie quant à elle n’abandonnera pas pour autant ses comportements, car elle les a intégrés, elle ne les fait pas pour se faire bien voir, ni parce qu’elle se sent contrainte par des pressions extérieures : qu’importe si désormais les gens la perçoivent comme bizarre, la regardent de travers, qu’elle souffre de ce rejet, elle continuera son comportement parce que cela fait sens dans sa vie.

Il est possible que dans le cas de Lucie, son comportement de ne pas jeter ses détritus dans des espaces communs ait pu être amorcé ou encouragé par des normes sociales précédentes, mais indéniablement elle n’en est plus dépendante, ce sont des motivations autonomes qu’elle a fait siennes et qui l’orientent désormais. Elle est autodéterminée à poursuivre sa quête, qu’importe les nouvelles menaces et pressions que cela génère.

Autrement dit, si les normes sociales peuvent orienter nos comportements, on peut toutefois les suivre ou les adopter selon différentes motivations. Être en accord avec des normes sociales en présence ne signifie pas qu’on en est dépendant ou qu’on agirait sous la contrainte de pressions extérieures.

Là est une nuance de taille, qu’on évoquera par la suite quand on abordera plus en détail les normes sociales d’égalité, notamment quant à la question du racisme et du sexisme, ou lorsqu’on explora l’effet de compensation.

Imaginez donc la précédente situation de Bob et Lucie, mais cette fois non sur la question de l’écologie mais de celle du racisme. Comment Bob, en motivation introjecté, réagirait-il dans un milieu où le racisme serait complétement décomplexé ? Pour éviter d’être mal perçu ou pour être perçu comme le « bon gars », il exprimerait à son tour des propos racistes, s’autoriserait à les exprimer. À l’inverse, Lucie ne suivrait une telle tangente, et se ferait alors humilier quant à ses positions antiracistes, voire ostraciser, elle deviendrait rebelle malgré elle.

Vous l’avez compris, si je vous parle de normes sociales et de motivations, c’est bien parce qu’elles peuvent être déterminantes sur la question des comportements haineux.

▶ Quand l’influence normative oriente l’expression de nos préjugés

Certaines normes perçues peuvent diminuer ou augmenter l’expression de préjugés.

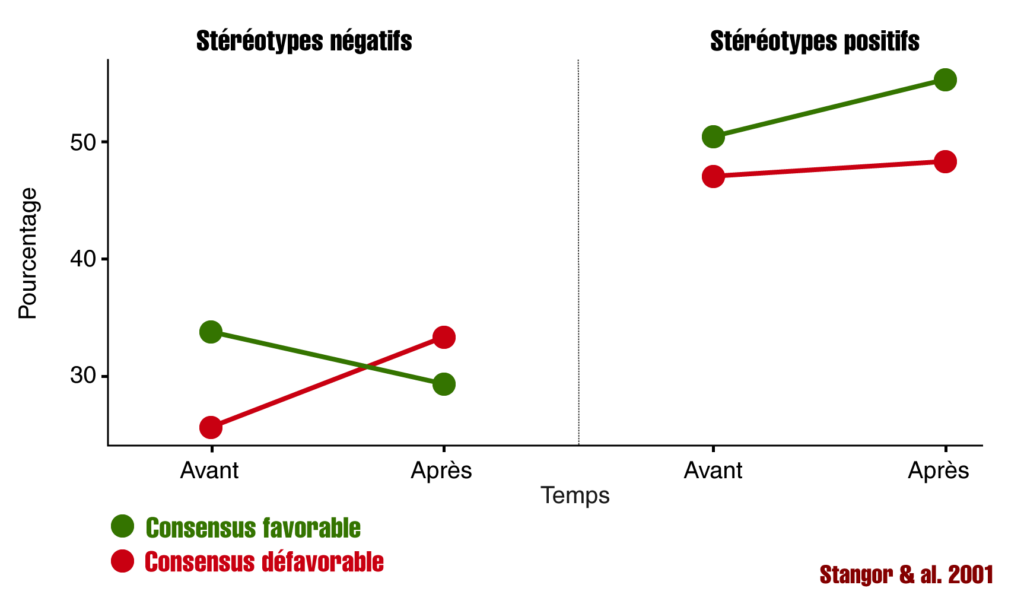

Illustrons cela avec une expérience de Stangor, Sechrist et Jost (2001).

Des participants blancs sont invités à se prononcer sur ce qu’ils pensent de la population noire. On leur fournit 19 traits sur lesquels ils peuvent se prononcer (en attribuant un pourcentage selon le degré d’accord ou de désaccord). Cette liste de traits correspond à des stéréotypes positifs (par exemple travailleurs) ou négatifs (par exemple violents).

L’idée ici n’est aucunement de faire un sondage sur la simple prévalence de stéréotypes positifs ou négatifs, mais sur la manière dont ses stéréotypes vont bouger en fonction de l’influence sociale normative.

Pour mesurer cela, les chercheurs font revenir les participants une semaine plus tard afin de leur présenter ce qui serait la moyenne de l’ensemble des participants qui ont passé ce test comme eux. Vous l’aurez sans doute deviné, ces moyennes sont fausses, elles servent à mettre en place deux conditions :

-

Dans une condition de consensus favorable, on présente aux participants des résultats de 18 à 22% plus importants que leur résultat personnel quant aux traits positifs. Autrement dit, on leur indique que les gens donnent en moyenne des traits plus positifs qu’eux aux personnes perçues comme noires.

-

Dans une condition de consensus défavorable, on présente aux participants des résultats de 18 à 22% plus importants que leur résultat personnel quant aux traits négatifs. Autrement dit, on leur indique que les gens donnent en moyenne des traits plus négatifs qu’eux aux personnes perçues comme noires.

Une fois que les participants ont pris connaissance du consensus général, les expérimentateurs les invitent à se prononcer une nouvelle fois sur leur attribution de traits positifs et négatifs aux personnes noires.

Vont-ils maintenir leur évaluation de départ ? Ou cela va-t-il bouger par influence normative, comme si les participants tentaient de démontrer qu’ils avaient les mêmes opinions que les autres (selon des motivations introjectées donc) ?

Voici les résultats, avec les différences entre la première et seconde évaluation selon que le consensus général soit favorable ou défavorable.

Ici, on voit que les participants modifient leurs stéréotypes en fonction de ce qu’ils pensent être le consensus général :

« [Les participants] sont devenus au moins un peu plus négatifs envers les Afro-Américains après avoir appris que d’autres avaient des stéréotypes moins favorables qu’ils ne l’avaient supposé à l’origine »

Stangor, Sechrist et Jost 2001

Ainsi, un participant pourra exprimer des stéréotypes plus négatifs à l’encontre d’un groupe s’il perçoit un consensus général négatif vis-à-vis de ce dit groupe.

Ce type d’expérience illustre le pouvoir normatif de l’influence sociale comme facteur qui affecte l’expression de stéréotypes. On voit aussi le reflet d’un triste constat : les motivations introjectées sont plus répandues que toute autre motivation3, ainsi les personnes sont très perméables aux influences sociales, ce qui sera moins le cas pour les personnes en motivations plus internalisées (motivation intrinsèque, identifiée, ou intégrée). Il y a absence d’autodétermination quand il y a introjection, perméabilité à l’influence sociale, quel que soit la direction vers laquelle elle fasse glisser les personnes.

Il en va de même pour des normes sociales plus larges : si les individus pensent que la norme les autorise à tenir des propos négatifs à l’encontre des Afro-américains, ou tout du moins ne les empêche plus, ils pourront se permettre d’exprimer des opinions qu’ils n’auraient pas tenues dans un autre contexte où ils auraient perçu un contrôle social réprimant de tels propos. Si on prend l’angle de la théorie de l’autodétermination, le problème ici n’est pas l’absence d’un contrôle social plus fort, via des normes assénées de manière plus virulentes, car ça n’aurait que des effets court-termistes (avec le risque d’un effet boomerang que nous évoquerons ultérieurement). Le problème c’est que dans un cas ou dans un autre, les personnes ne sont pas encouragées, guidées à développer des motivations intégrées, à internaliser un respect prosocial vis-à-vis de tous. Le respect, l’aspect prosocial ne sont pas perçus comme socialement utile et bénéfique, ne sont pas transmis de la bonne façon, ne sont pas appris correctement, c’est pourquoi les gens n’internalisent pas, n’en saisissent pas le sens, à part quelques personnes en motivation intégrée à ce sujet.

Faire internaliser des attitudes et comportements pro-sociaux vis-à-vis de tous, voilà une quête de développement social que nous présentons dans notre ouvrage En toute Puissance.

L’opinion de la majorité d’un groupe de référence indique aux gens ce qui est socialement acceptable ou non, sert donc de cadre de référence normatif qui influence nos attitudes et comportements, en particulier lorsqu’on est dominé par nos motivations introjectées.

Mais ce type d’influence est-il similaire pour tout le monde ?

Non, comme on le verra plus tard, cela dépend d’une multitude de facteurs dispositionnels (par exemple, nos besoins, motivations, notre tendance à chercher la conformité sociale, notre expérience de vie, la manière dont on s’identifie au groupe ou non, etc.) et situationnels (par exemple, le contexte général, la présence ou l’absence de pressions fortes, etc.). Loin de moi l’idée d’en faire le tour, j’y reviendrais dans la suite de notre enquête, mais sachez que je porterai principalement focus sur les facteurs qui nous intéresseront en premier lieu quant à l’effet Trump.

Et l’un des facteurs que je voudrais mettre en avant et qui fera toute la différence quant à notre tendance à adhérer à des stéréotypes négatifs par influence normative est la présence ou non de préjugés authentiques, c’est-à-dire de préjugés déjà profondément ancrés chez l’individu, et qui peuvent ne jamais être exprimés explicitement.

Nos préjugés demeurent le plus souvent cachés, c’est ce que nous verrons dans notre prochaine partie :

La suite : Infiltrée dans les vestiaires des mecs – les préjugés On/off

Bibliographie partielle

-

GIRANDOLA Fabien, DEMARQUE Christophe, LO MONACO Grégory, « Chapitre 4. Normes », dans : , Psychologie sociale. sous la direction de GIRANDOLA Fabien, DEMARQUE Christophe, LO MONACO Grégory. Paris, Armand Colin, « Portail », 2019

-

Yzerbyt & Klein, Psychologie sociale, 2019

-

Mendelberg T, The Race Card: Campaign Strategy, Implicit Messages, and the Norm of Equality, 2001

-

Stangor, C., Sechrist, G. B., & Jost, J. T. (2001). Changing racial beliefs by providing consensus information. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(4), 486–496

-

Legros & Cislaghi, Mapping the Social-Norms Literature: An Overview of Reviews, 2019

-

E. Aronson, M. O’Leary, The Relative Effectiveness of Models and Prompts on Energy Conservation: A Field Experiment in a Shower Room, 1982

-

Candall & Eshleman, A justification-suppression model of the expression and experience of prejudice, 2003

-

Viciss Hackso, En toute puissance, 2021 disponible ici https://www.hacking-social.com/2021/09/17/en-toute-puissance-manuel-dautodetermination-radicale/:

Notes de bas de page

1 GIRANDOLA Fabien, DEMARQUE Christophe, LO MONACO Grégory, « Chapitre 4. Normes », dans : , Psychologie sociale. sous la direction de GIRANDOLA Fabien, DEMARQUE Christophe, LO MONACO Grégory. Paris, Armand Colin, « Portail », 2019,

2 Ibid.

[…] Partie 2 : Quand les normes sociales orientent nos comportements […]

[…] Suite du dossier: Quand les normes sociales orientent nos comportements […]