Sommaire de l'article

Précédemment, dans La vie n’est pas qu’un jeu nul , on a exploré la croyance en la somme nulle et ses conséquences. Ces résultats étaient déplorables à tout niveau, que ce soit personnel, entre les groupes, politiquement. Ainsi aujourd’hui, on explore ce qui cause cette pensée.

N’hésitez pas à consulter l’article précédemment avant de commencer celui ci, car cela risque d’être incompréhensible sinon :

Qu’est-ce qui cause cette pensée à somme nulle ?

Le sentiment de menace et le contexte de pénurie

Cette croyance naîtrait du sentiment de menace, quand les gens pensent que leurs ressources ou celles de leur groupe sont menacées, qu’il y a des pénuries effectives ou un contexte faisant craindre des pénuries.

Un exemple très clair de sentiment de menace où il n’y a pas de menaces du tout et bien au contraire de la prosociabilité :

Par exemple, dans le contexte d’une relation, les individus peuvent développer ses croyances à somme nulle s’ils s’attendent à négocier avec un interlocuteur compétitif, contrairement à s’ils s’attendent à un interlocuteur chaleureux et coopératif1.

Travailler sous la direction de chefs assertifs accroît aussi ces croyances sur la question de la réussite, contrairement au fait de travailler avec un chef chaleureux2. De façon générale, ces croyances sont activées en réponse à des dangers perçus dans l’environnement, et les croyances à somme nulle peu menaçantes sont moins crues (par exemple que les faibles gagneraient aux dépens des puissants3).

Les chercheurs précisent qu’il ne s’agit pas de vraies menaces objectives : les groupes à statut élevé ont souvent le sentiment que leur statut est menacé, pensent que les groupes à statut bas tirent profit d’eux4. Que ce soit vrai ou faux, le fait de se sentir menacé par ses adversaires politiques ou par des immigrants, favorise la croyance que les autres en général nous utilisent à nos dépens5.

Je précise que susciter cette croyance à somme nulle peut être une stratégie politicienne sciemment mise en place. On le voit déjà dans les discours à somme nulle qui sont une constante à l’extrême droite et dans les stratégies de ces groupes pour militer, quitte à faire semblant de jouer le groupe cible pour le rendre menaçant :

« Nous [groupe du bloc identitaire] considérions que les médias mentaient tous, que nous vivions dans un État “ripoublicain”, corrompu par des élites mondialistes, que la race blanche était en danger, tout ça. Et comme on était peu nombreux, on a surtout utilisé internet. C’était pratique pour faire passer nos messages, et ça ne coûtait pas d’argent. […]Il fallait en priorité “squatter” les sites d’information générale à la recherche de toutes les informations “raciales” possibles. Monter en épingle les faits divers lorsqu’ils concernaient des étrangers, quitte à les faire “mousser” sur Facebook ou sur les forums. Les réseaux sociaux et les commentaires dans les articles de presse étaient l’idéal pour ça.

Nous avions clairement identifié l’idée qu’il fallait que nous ayons des pseudonymes “réguliers” de manière à recruter à nos idées, de manière à ce que les gens, à force de lire notre nom se disent : “Il a raison ce gars-là” et se rapprochent de nous. Il fallait aussi créer des profils “ponctuels” juste pour donner l’effet de masse, donner l’impression que c’était la “base” des gens qui pensaient comme nous. Ça, c’était facile, parce que globalement les gens partagent nos idées sur les délinquants.Mais il fallait agir subtilement. Ne jamais parler des Arabes et des Blancs en tant que tels, mais reprendre des thèmes “humanistes” en parlant par exemple des “nantis antiracistes et mondialistes qui cherchent à écraser les pauvres qui supportent le racisme antiblanc”.

[…] Mon travail consistait aussi à faire des revues de presse sur plusieurs blogs, et en ne prenant que les histoires qui mettent en scène des étrangers pour ensuite démontrer que tous les problèmes venaient d’eux. Mais évidemment, on ne se limitait pas aux faits divers.

[…] nous avons développé notre terminologie, en disant les choses d’une certaine manière : “être positif”. Ne pas dire “c’est la guerre civile, les Arabes ne veulent pas être intégrés”. Une telle phrase fait fuir les gens qui ne sont pas engagés à nos côtés, mais dire “la plus grande fermeté est nécessaire pour retrouver la paix civile”. Ça veut dire la même chose, parce que ça donne à penser qu’on est en guerre, mais ça donne l’impression qu’on est plein de sagesse. […] Après tout s’enchaîne. Comme les gens répètent le même discours que nous, mais sans précautions oratoires, leurs commentaires sont censurés par les journaux “sérieux” (la loi interdit ce genre de discours et les journaux se protègent en ne les publiant pas). Il est alors extrêmement facile de les épauler en critiquant la scandaleuse censure dont font l’objet ceux qui pensent comme nous, et à parler d’une collusion entre les médias et les “antifrançais”.

Vous avez d’autres exemples ?

Je pourrais en donner pendant des heures, mais par exemple il suffit de prendre un pseudo à consonance musulmane et lancer des insultes aux Français, en prônant une République islamiste à Paris ou ce genre de choses. C’est très gros mais ça marche à chaque fois. » https://www.midilibre.fr/2012/10/08/un-militant-repenti-balance-les-secrets-de-l-ultra-droite,574771.php

Ici c’est un petit groupe français qui n’avait pas beaucoup de moyens, mais aux USA ce genre de manipulations a pu prendre des proportions astronomiques notamment dans l’affaire Cambridge Analytica. Ce groupe était chargé d’influencer le cours des élections en faveur des Républicains en utilisant des moyens allant très loin dans la manipulation. Vol de millions de profils Facebook, ciblage basé sur le calcul de leur personnalité et leurs traits les plus sapant, manipulation de l’information pour dissuader les afro-américains de voter… Cambridge Analytica n’a pas hésité à jouer avec les croyances à somme nulle également. Cela ressemblait à des expériences telles qu’on pourrait en faire en psycho en contexte classique (et ils y avaient bien des chercheurs en psychologie sur le projet) ; ils ont d’abord fait des expériences pour voir si on pouvait diminuer le sentiment de menace des gens dans la croyance à somme nulle, en leur demandant de s’imaginer super héros invincibles. Puis il leur posait des questions sur leurs exogroupes qu’ils discriminaient, comme les immigrés, les gays, etc. Et effectivement, lorsqu’ils s’imaginaient invincibles, ils les considéraient comme moins menaçants. Mais les résultats obtenus n’ont pas été utilisés pour diminuer ce sentiment de menace, mais au contraire affuter des récits politiques pour l’augmenter et produire des effets qu’un lanceur d’alerte (ex-employé de Cambridge analytica) rapporte ici :

« Cela signifie que lorsque les cibles tombaient sur des clips mettant en scène des candidats ou des célébrités critiquant des déclarations racistes, cette exposition n’avait d’autre effet que de raffermir un peu plus le point de vue raciste de la cible au lieu de la pousser à remettre en question ses croyances. Ainsi, si vous arriviez à associer de manière organique le point de vue sur la race à la question de l’identité avant que le sujet soit exposé à un contre-récit, ce dernier serait dès lors considéré comme une attaque directe contre l’identité du sujet. Ce qui était vraiment utile pour Bannon, dans la mesure où cela revenait à vacciner les groupes ciblés contre tous les contre-récits critiquant l’ethnonationalisme. Ainsi se créait une étrange boucle récursive dans laquelle les opinions racistes du groupe se radicalisaient un peu plus à chaque fois qu’elles étaient exposées à une critique. »

Mindfuck, Christopher Wylie

Des caractéristiques personnelles s’associant facilement à la croyance en la somme nulle

Les chercheurs ont également trouvé que la croyance est plus répandue chez les personnes qui voient les interactions sociales comme une compétition6, celles qui ont une faible agréabilité7, une forte Triade noire (narcissisme, psychopathie, machiavélisme)8. À noter d’ailleurs que Cambridge Analytica, voire sa maison mère intervenant à l’international SCL, a toujours utilisé les profils à triade noire pour ses opérations d’influence politique, surtout les narcissiques comme cible de choix pour obtenir des effets car ils s’offensent très rapidement et sont prompts à faire des scandales, ce qui est parfait pour diffuser plus rapidement des discours de haine à croyance nulle sur les réseaux sociaux (ref).

On parle ici de caractéristiques « personnelles », mais ce n’est pas à essentialiser comme une nature inchangeable de la personne : ces traits, si personnels soient-ils sont eux-mêmes sous l’influence des environnements sociaux et peuvent pour beaucoup varier. C’est pourquoi nous rajoutons une petite explication pour y voir plus clair.

C’est quoi l’agréabilité ?

Cela fait partie des 5 grands traits de la personnalité (avec l’ouverture, le névrosisme, la conscienciosité, l’extraversion) pour lesquels on peut avoir un score de bas à haut, et chacun des traits est composé de facettes pour lequel on peut avoir également différents scores qui renvoient à des significations différentes (par exemple, un bas score en extraversion est dit introverti). Traditionnellement, cela peut se mesurer par un questionnaire général, mais la recherche emploie aussi des mesures permettant de voir l’évolution de la personnalité jour par après jour, situation par situation.

Voici les 6 facettes de l’agréabilité qui peuvent donc chacune obtenir des scores très différents ou au contraire assez homogènes selon les gens :

Les bas scores ont tendance à se montrer cyniques et sceptiques, à partir du principe que les autres peuvent être malhonnêtes et dangereux.]

Une personne ayant un score faible aura tendance à prendre des libertés avec la vérité ou à se garder d’exprimer ses véritables sentiments, mais ce n’est pas forcément un individu malhonnête ou manipulateur.]

Les bas scores sont plus centrés sur eux-mêmes et peu enclins à se préoccuper des problèmes d’autrui

A4 soumission amicale Cette facette concerne les réactions relatives aux conflits interpersonnels. Les hauts scores ont tendance à se soumettre aux autres, à inhiber leur agressivité, à pardonner et à oublier.

Ceux qui ont des scores bas sont davantage agressifs, préfèrent la compétition à la collaboration et n’hésitent pas à exprimer leur colère lorsque cela est nécessaire.

Ceux qui ont des scores faibles ont une image très positive d’eux-mêmes et peuvent être perçus comme arrogants et prétentieux.

Les bas scores sont plus durs et moins émus par les appels à la clémence ou par les demandes d’empathie. Ils se considèrent comme des personnes réalistes qui prennent des décisions raisonnables fondées sur une logique froide

Et enfin la moyenne de tout cela va donner une image générale de l’agréabilité :

Les scores moyens peuvent être parfois dans le profil haut et montrer des caractéristiques de sensibilité, d’altruisme tout comme être bas selon les situations.

Les individus qui ont un score bas sont perçus comme désagréables, cherchant le conflit. Ils pensent d’abord à leur intérêt, sont égocentriques, ne montrent pas d’empathie pour les autres qui sont vus avec méfiance. Un score bas en agréabilité, associé également à d’autres traits, peut être lié au narcissisme, au profil antisocial, voire paranoïaque.

Ceci étant dit, bien que la personnalité soit considérée traditionnellement comme une disposition qui amène à certains comportements9, de nouvelles recherches sur la personnalité peuvent montrer que la situation, des buts, des valeurs et globalement tout à la fois amène à performer certains traits et pas d’autres. On peut donc supposer que les bas agréables dans la croyance en jeu à somme nulle, ont des buts, des valeurs ou vivent des situations qui les amènent à exprimer ces croyances et à performer cette basse agréabilité.

Le sens de la causalité n’est pas connu, donc possiblement tous les chemins sont possibles : peut-être que c’est parce qu’ils n’ont pas confiance aux autres qu’ils adoptent au fur et à mesure le jeu à somme nulle ; peut-être que c’est parce qu’ils sont sous l’influence du jeu à somme nulle qu’ils deviennent plus méfiants envers autrui. Et peut-être que c’est tout autre chose : peut-être que la situation est à compétition rude et contrôlante, qu’ils ont le but de la réussir/gagner/ne pas la rater, ils imaginent qu’ils doivent donc baisser leur agréabilité ce qui les amènent à adopter la somme nulle ; ou croyant que cette situation est à somme nulle, ils baissent leur agréabilité.

Ceci étant dit, certaines recherches sur la personnalité10 ont montré que le but tend plutôt à faire déployer certaines performances de personnalité, et le jeu à somme nulle généralisé tendant à occulter la situation et les faits, il est probable que la croyance amène au but de gagner contre un autre vu comme une menace pour ses ressources, ce qui amènerait à performer de la basse agréabilité. Attention, il ne s’agit là que de simples suppositions, certes basées sur des résultats antérieurs, mais qui ne portaient pas sur le trait agréabilité (mais sur extraversion), il est donc possible que cela ne soit pas le cas, les traits semblant avoir une dynamique très différente et l’agréabilité n’ayant pas été testée de la même façon à ma connaissance.

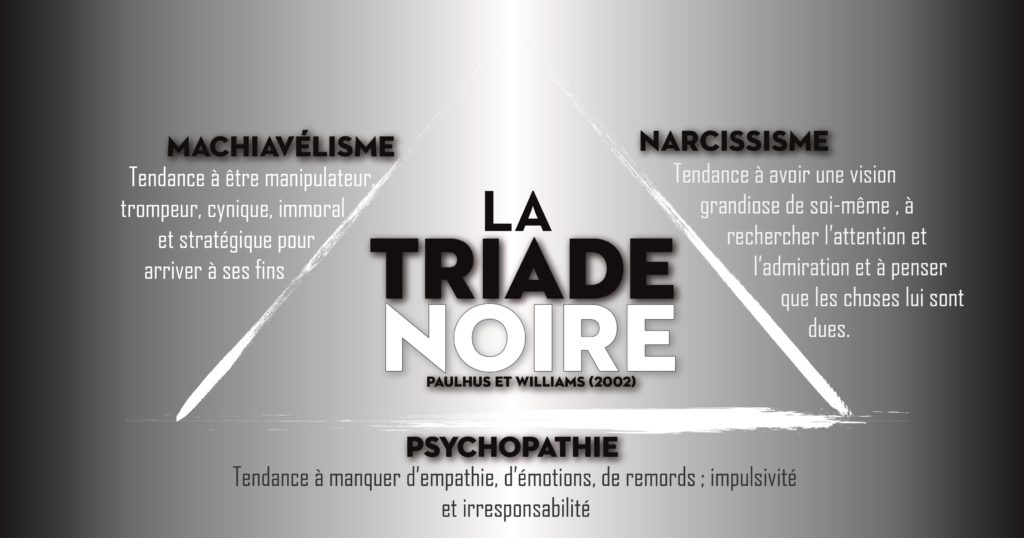

C’est quoi la Triade noire ?

La Triade noire désigne des dispositions qui ne sont pas forcément présentes chez toutes les personnes (contrairement aux cinq grands traits cités précédemment), et attention, bien que le terme « psychopathie » et « narcissisme » fasse partie du champ psychopathologique/psychiatrique, avoir de hauts scores en triade n’est pas forcément lié au fait d’avoir un trouble de la personnalité.

On le voit dans le descriptif de ces tendances, les individus ayant de hauts scores sur ces traits veulent potentiellement « gagner » la partie (via du machiavélisme et/ou du narcissisme), et l’absence de mise à la place d’autrui et le manque d’émotions (via la psychopathie) ne leur permet peut-être pas de ressentir les bénéfices sociaux et émotionnels de l’inverse du jeu à somme nulle (situations de mutualité, de coopération, d’empathie partagée qui, chez celui qui active son empathie, permet de décupler les plaisirs).

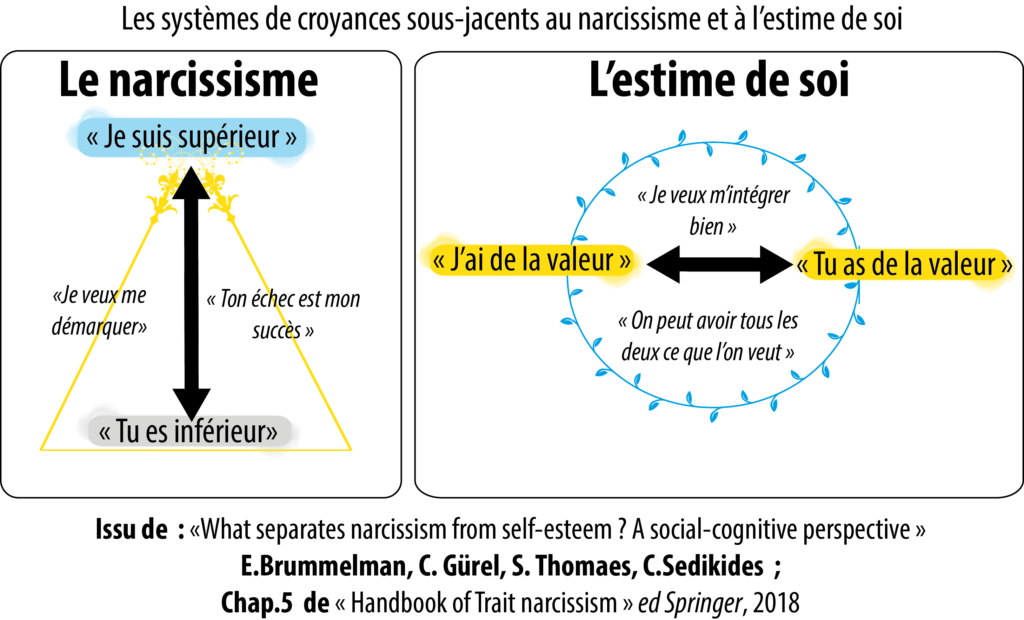

Concernant le narcissisme, leur façon de penser est effectivement connue pour traduire la vie comme à somme nulle ; ici on voit la différence entre la croyance du narcissique qui suit un jeu à somme nulle VS quelqu’un qui aurait une estime de soi qui n’est pas à somme nulle :

Pour donner un exemple concret de la pensée narcissique à somme nulle, l’autobiographie d’Elliot Rodger, un incel aux idées d’extrême droite ayant tué 6 personnes et blessés 14 autres avant de se suicider, montre continuellement des traces de cette pensée à somme nulle. Par exemple, à un de ses anniversaires il n’a pas été servi du gâteau en premier : il l’a vécu comme un drame et une terrible injustice parce qu’il estime qu’il aurait dû être servi en premier. Lorsqu’il voyait des couples dans la rue ou au cinéma, il enrageait parce qu’il considérait cela comme un affront, parce que lui était célibataire. Ces personnes étaient pourtant juste en train de vivre leur vie, aucune d’entre elles ne l’avait provoqué d’une quelconque manière, ni même croisé son regard. Mais du point de vue de Rodgers, comme ces personnes avaient « réussi » quelque chose qu’il n’avait pas « réussi », cela l’enrageait, parce que narcissiquement dans son esprit, il était naturellement supérieur à eux, auraient dû avoir plus de droits qu’eux, aurait dû « réussir » plus qu’eux.

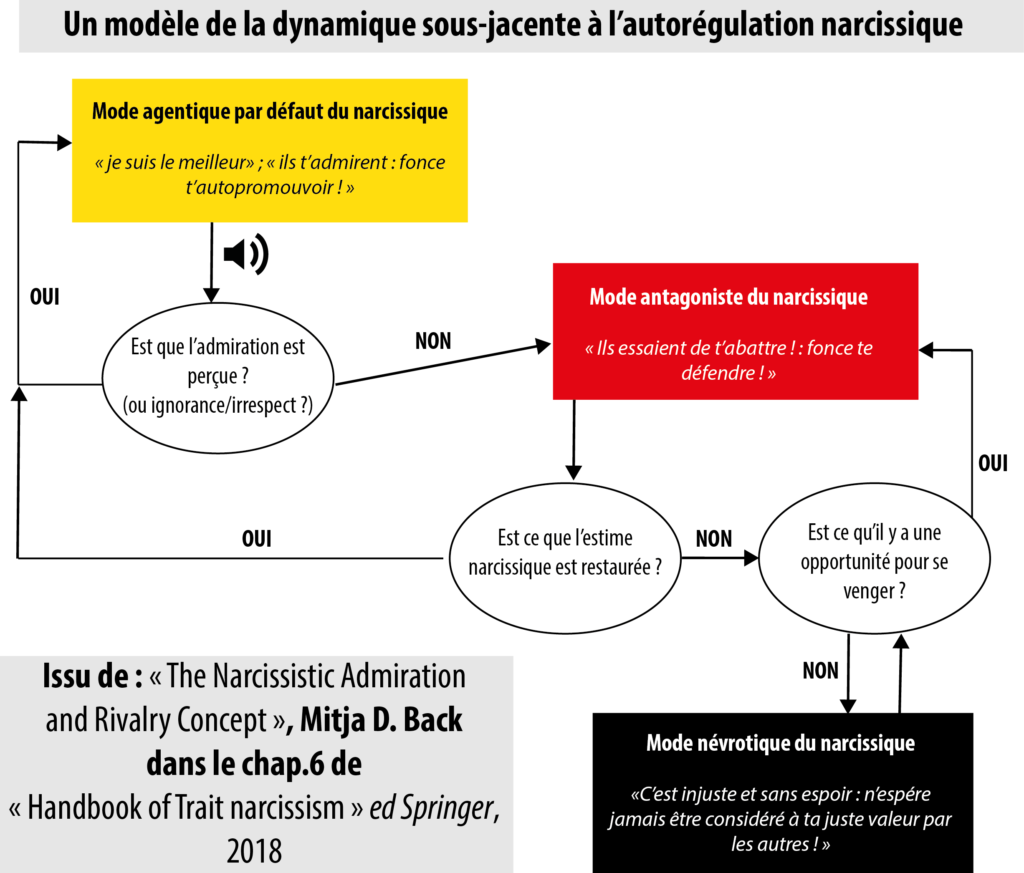

À noter que la pensée à somme nulle peut ne pas être imprégnée d’un narcissisme aussi extrême, mais ressemble beaucoup dans la dynamique qu’on peut voir mieux ici peut être :

La différence c’est que le jeu à somme nulle démarrerait non pas forcément d’une pensée grandiose sur soi-même, mais d’un « il faut gagner dans cette situation ! » puis avancerait vers « est-ce que j’ai gagné ? (plus de ressources, plus de statuts, plus d’honneurs qu’un autre adversaire), puis il y aurait le mode antagoniste qui me semble quasiment identique.

À noter que le narcissisme en tant que trait (et non en tant que trouble de la personnalité) est lié à des questions politiques. Si cela vous intéresse de creuser ce sujet :

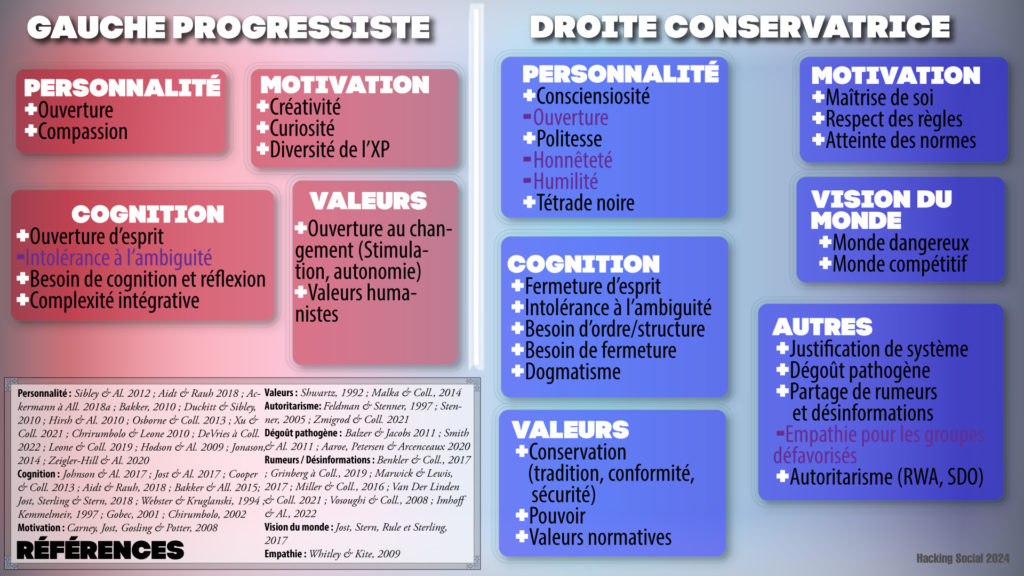

Des attitudes politiques

Toujours dans l’exploration de ce qui causerait la croyance en la somme nulle, la recherche a d’abord constaté une forte connexion avec le conservatisme, et on voit que l’étude des croyances spécifiques s’est beaucoup penchée sur des croyances qui ont souvent un marqueur à l’extrême droite. Qu’on soit bien clair : ce n’est pas que les chercheurs sont d’immenses gauchistes, mais parce qu’en psychologie la souffrance est une préoccupation majeure de la discipline, les psychologues étant formés à aider les gens à la diminuer, voire à s’en libérer.

Or, les logiciels autoritaires d’extrême droite sont historiquement et factuellement connectés à une violence extrême, causant des massacres, des attentats, voire des génocides (voir Semelin, Purifier et Détruire) . De façon plus quotidienne, les préjugés que les tenants d’extrême droite portent systématiquement à l’encontre de certains groupes causent la souffrance de ces groupes, leur mal être, leur inaccessibilité à des conditions dignes d’existence à cause d’un racisme structurel qui est perpétué dans le temps et injecté dans les structures.

Ainsi il est logique que les chercheurs aient tendance à se focaliser prioritairement sur les problèmes qui causent le plus de dégâts, pour les prévenir, plutôt que de choisir d’autres moins impactants.

Et à cela, les gens d’extrême droite vont répliquer que le communisme n’a pas fait mieux, croyant démanteler cette explication ou réussir à m’énerver. Mais effectivement, tous les leaders ou mouvements autoritaires qui ont impulsé des massacres variés de groupe entiers d’innocents ont en fait démontré et rendu réelle un jeu à somme nulle, un ethnocentrisme, un autoritarisme. Mais ce n’est pas censé être une mécanique idéologique de la gauche telle que définie et mesurée en psychologie politique par exemple, mais plutôt une mécanique idéologique d’extrême droite, autoritaire.

Ceci étant dit, la croyance en la somme nulle peut être portée tant par la gauche que la droite et leurs « extrêmes » respectifs, les chercheurs ont découvert que la croyance à somme nulle s’active simplement en fonction d’autres éléments selon leur idéologie respective. Par exemple, les conservateurs ont des croyances à somme nulle lorsqu’ils sentent que le statu quo est menacé11, alors que les gauchistes ont des croyances à somme nulle quand leur capacité à changer le statu quo est menacée12.

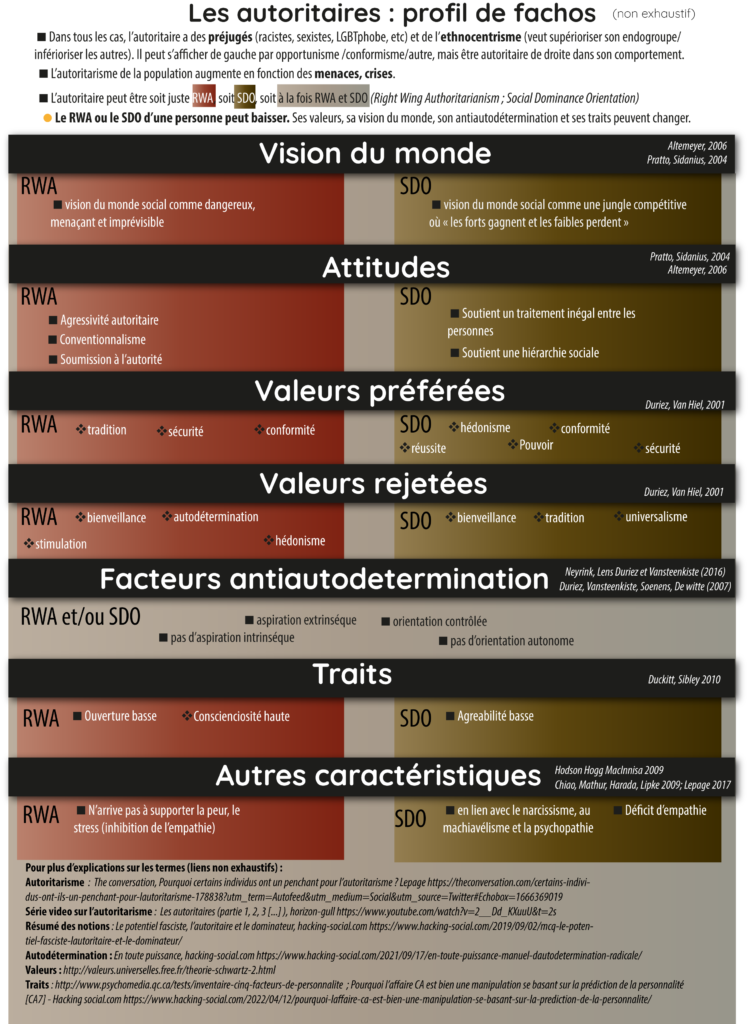

Dans un versant plus d’extrême droite, les dominateurs autoritaires (SDO) considèrent aussi les gains des autres groupes comme à somme nulle13, et sont connus aussi pour matcher avec la Triade noire et la basse agréabilité. C’est moins le cas chez les autoritaires soumis (RWA) qui sont particulièrement plus dans le repli sur leur groupe pour rechercher de la protection.

On peut voir les différences ici dans ce résumé de deux profils qui corrèlent le plus avec l’extrême droite :

Autrement dit, plus on va vers une extrême droite portée par des profils aux statuts privilégiés, plus la croyance en la somme nulle semble un pilier de leur vie, là où chez des profils plus modérés à droite et à gauche, la croyance serait activée par des situations qu’ils perçoivent comme menaçantes dans le cadre de leur logiciel politique. Par conséquent, personne n’est à l’abri de penser selon ce logiciel à somme nulle de façon ponctuelle ou généralisée, que cela porte sur des menaces réelles ou imaginées, transmises par des discours d’influenceurs, sur n’importe quel sujet. Par exemple, je me rappelle de croyances à somme nulle par des profils de gauche, lorsque l’invention des caisses automatiques a été mises en place dans les supermarchés qui y voyait uniquement des menaces de licenciements, de rupture de relations sociales, annulant les réflexions qu’ils pourraient y avoir sur l’aliénation et la pénibilité des métiers en caisse classique et ce qui s’y jouerait. De ce que j’ai pu voir de mes liens avec la communauté gauchiste, c’est qu’une partie a une forme de conservatisme ou de sentiment de menace facilement activable qui tend à voir menaçante les avancées technologiques ou les nouveautés, puis à rationaliser ce sentiment de menace avec des logiciels d’interprétation de gauche sur l’exploitation, la domination, l’aliénation, etc. Mais d’autres groupes de gauche plus progressistes vont plutôt se concentrer sur les possibilités que cela ouvre pour agir contre ces phénomènes d’exploitation, d’aliénation, de domination et chercher les nouveaux espaces d’actions possibles que cette nouveauté ouvre (par exemple en militant pour le temps de travail libéré, un revenu universel/salaire à vie, etc.). Il me semble possible qu’une droite rejetant fermement les préjugés puisse avoir ces variabilités aussi. Ainsi, tout n’est pas uniforme et prédictible.

Un Arrêt de la réflexion

Enfin, la croyance en la somme nulle serait selon les chercheurs potentiellement aussi dus à un manque de réflexion de l’individu :

“Bien que les gens remarquent facilement l’impact immédiat et direct à somme nulle des transactions économiques simples (par exemple, plus d’argent pour les vendeurs signifie que les acheteurs conservent moins d’argent), ils négligent souvent leur chaîne potentielle à long terme d’effets indirects, dynamiques et spatialement dispersés à somme non nulle (par exemple, les acheteurs satisfaits tirent une utilité des transactions économiques et génèrent en recommandant le produit).”

Davidai et Tepper (2023) The psychology of zero-sum beliefs https://www.nature.com/articles/s44159-023-00194-9

Autrement dit, ils arrêtent leur réflexion aux premiers facteurs rencontrés, ici le fait que de l’argent circule de l’acheteur au vendeur, donc que l’acheteur perd de l’argent, que le vendeur en gagne, ce qui peut amener à une croyance en somme nulle, que l’acheteur est un perdant et un vendeur un winner. Or il y a la réflexion ne devrait pas s’arrêter et prendre en compte non seulement ce qui a été acheté (un superbe croissant), pour combien (moins d’un euro), pour quel effet (il était vraiment délicieux, ça a mis de bonne humeur, cela a effacé la faim), puis qu’à la vue de l’extrême succulence du croissant et son prix raisonnable, le client n’a pas arrêté de dire du bien de cette boulangerie et ses croissants, ce qui a fait gagner des clients au boulanger qui, comprenant le pourquoi, a alors conservé la même recette de croissants au même prix très avantageux pour les clients, ce qui fait que la relation acheteur vendeur a été ici à somme NON nulle : tout le monde gagne.

Mais pour voir cette relation non nulle, vous voyez qu’il nous a fallu nous mettre à la place de différents acteurs en même temps, explorer les divers facteurs, bref ne pas arrêter son jugement trop tôt. Ainsi les chercheurs pensent que les croyances à somme nulle seraient répandues parce que cela demande moins de délibération et d’effort cognitif que les idées complexes à somme non nulles14.

Je me demande si ce n’est pas lié plus précisément à un manque d’imagination empathique, ou un refus de l’employer, par exemple pour des raisons de racisme, de sexisme et autres préjugés qui font que l’autre est déshumanisé, donc que l’individu refuse de s’y identifier. Il est possible aussi à mon sens que les gens arrêtent leur réflexion parce qu’ils manquent d’information mais ne sont peut-être pas conscients qui leur en manque, ce qui précipiterait le jugement.

Il ne s’agirait donc pas de bêtise de la part des gens mais à mon sens le fait de juger trop vite de la situation et de la classer comme « résolue », alors qu’on n’a pas exploré les multiples perspectives, points de vue, situations, contextes, qu’on ne s’est pas mis à la place des différents acteurs pour davantage comprendre à quoi on a affaire. Vouloir explorer les possibilités amène aussi à être motivé à chercher de l’information, donc à laisser son jugement en suspens tant qu’on ne s’est pas mis au clair avec une somme conséquente d’informations.

De plus, les chercheurs ajoutent que les croyances à somme nulle sont plus faciles à se représenter que l’inverse : par exemple, juger que les immigrés volent les emplois est plus facile à se représenter que toutes les causes participant à élever le chômage, comme les délocalisations d’entreprises pour trouver une main-d’œuvre moins chère, où il y a moins de droits à respecter, des avantages fiscaux pour n’en citer qu’un. Donc penser en somme non nulle serait plus « difficile »15 parce que ça demande d’avoir plus d’éléments en tête avant de pouvoir affirmer son jugement.

Je pense aussi que d’affirmer un jugement rapide dans certains contextes sociaux, avec des explications directes faciles à comprendre, permet d’obtenir une sorte de bénéfice à l’égo : on se sent savoir plus que les autres à somme non nulle qui, eux vont prendre du temps pour expliquer tous les facteurs et ajouter des modérations, des facteurs incertains, des possibilités à explorer.

Affirmer haut et fort en pointant du doigt me semble être même récompensé sur les réseaux sociaux à travers de forts partages, réactions et autres likes. Cela permettrait de s’approprier un sujet d’actualité brûlant dont tout le monde parle (donc qui sera alors mieux relayé), de le faire avec des affects connus pour être favorisés par les algorithmes (la colère par exemple) et ça peut être expliqué en une phrase sans avoir besoin de justifier quoique ce soit.

Juger vite, de façon courte et percutante, de façon à somme nulle, est une stratégie médiatique qui fonctionne pour obtenir une visibilité rapide : tenter de comprendre un sujet et ses multiples voies demande du temps d’investigation, du temps d’explication de tout ce qui a été investigué, d’accepter des zones d’incertitude et l’impossibilité de juger (car on manquerait de données par exemple). Et même si l’explication est courte, comme la relation à somme nulle entre notre client, son boulanger et le croissant, le fait qu’elle ne comporte pas d’affect mobilisateur comme la colère, le sentiment d’injustice, la haine, le dégoût, fait que cela a très peu de chances d’avoir de l’écho, les gens n’y réagissant pas plus que ça sur les réseaux ou les médias.

De plus, les chercheurs relèvent que surmonter les croyances à somme nulle demanderait une réflexion16, ce qui est encore un coût cognitif qui peut être répulsif. Les surmonter demande une prise en compte des points de vue des autres17, ce qui peut être un défi ou répulsif pour les bas en agréabilité, ceux à triade noire, les autoritaires qui ont tous des barrières à se mettre à la place des autres, que ce soit généralisé à tous ou pour certains groupes. Par exemple, les autoritaires de droite RWA peuvent faire preuve de compassion, d’empathie et de prise de perspective, mais il le réserve à leur endogroupe, car leur racisme, préjugés et diverses idéologies les restreignent. SDO comme RWA sont connus pour avoir des problèmes d’empathie18.

Les chercheurs soulignent aussi que se concentrer sur les pertes pourrait être particulièrement susceptible de favoriser les croyances à somme nulle 19 ainsi que tout ce qui appuie sur la menace et la perception de rareté des ressources.

En résumé, les chercheurs ont répertorié dans ce tableau toutes les causes :

| Tableau provenant de : Davidai et Tepper (2023) The psychology of zero-sum beliefs | Les croyances à somme nulle sont plus susceptibles d’émerger lorsque… | Les croyances à somme nulle sont moins susceptibles d’émerger lorsque… |

| Causes intrapersonnelles | -Les gens s’engagent dans des comparaisons à la hausse défavorables. – Les gens sont personnellement investis. – Les gens ont des scores hauts en SDO, la psychopathie, le narcissisme ou le machiavélisme. – Les gens se concentrent sur leurs pertes (par rapport à leurs gains). – Les gens se sentent menacés par des changements démographiques dans la société. | – Les gens ont des connaissances spécifiques au domaine. – Les gens considèrent les effets à long terme. – Les gens sont haut en agréabilité ou l’individualisme. – Les gens ont une histoire familiale de mobilité économique ascendante. |

| Causes situationnelles | – Les enjeux sont élevés – L’inégalité perçue est élevée. – L’inflation est élevée – Des dirigeants dominateurs sont au pouvoir – Les gens sont financièrement vulnérables | – Le produit intérieur brut (PIB) est élevé – La croissance économique est élevée. – Plusieurs parties sont impliquées – La responsabilité est élevée. |

La suite et fin : Ne plus voir la vie comme un jeu uniquement nul ?

Note de bas de page

La biblio complète du dossier est disponible également ici : Σ0 : bibliographie

1 Demoulin, S. & Teixeira, C. P. Social categorization in interpersonal negotiation: how social structural factors shape negotiations. Group Process. Intergroup Relat. 13, 765–777 (2010).

2Kakkar, H. & Sivanathan, N. The impact of leader dominance on employees’ zero-sum mindset and helping behavior. J. Appl. Psychol. 107, 1706–1724 (2022

3Smithson, M. & Shou, Y. Asymmetries in responses to attitude statements: the example of “zero-sum” beliefs. Front. Psychol. 7, 984 (2016)

4Wilkins, C. L. & Kaiser, C. R. Racial progress as threat to the status hierarchy: implications for perceptions of anti-white bias. Psychol. Sci. 25, 439–446 (2014). 48. Wilkins, C. L., Hirsch, A. A., Kaiser, C. R. & Inkles, M. P. The threat of racial progress and the self-protective nature of perceiving anti-White bias. Group Process. Intergroup Relat. 20, 801–812 (2017).

5Davidai, S. & Ongis, M. The politics of zero-sum thinking: the relationship between political ideology and the belief that life is a zero-sum game. Sci. Adv. 5, eaay3761 (2019) ; Esses, V. M., Dovidio, J. F., Jackson, L. M. & Armstrong, T. L. The immigration dilemma: the role of perceived group competition, ethnic prejudice, and national identity. J. Soc. Issues 57, 389–412 (2001

6Halevy, N., Chou, E. Y. & Murnighan, J. K. Mind games: the mental representation of conflict. J. Pers. Soc. Psychol. 102, 132–148 (2012).

7Różycka-Tran, J., Boski, P. & Wojciszke, B. Belief in a zero-sum game as a social axiom: a 37-nation study. J. Cross Cultural Psychol. 46, 525–548 (2015)

8ten Brinke, L., Black, P. J., Porter, S. & Carney, D. R. Psychopathic personality traits predict competitive wins and cooperative losses in negotiation. Pers. Individ. Differ. 79, 116–122 (2015)

9(PDF) Personality in Adulthood: A Five-Factor Theory Perspective

10Par exempleMcCabe KO, Fleeson W. Are traits useful? Explaining trait manifestations as tools in the pursuit of goals. J Pers Soc Psychol. 2016 Feb;110(2):287-301. doi : 10.1037/a0039490. Epub 2015 Aug 17. PMID : 26280839 ; PMCID : PMC4718867. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4718867/

11Wilkins, C. L., Wellman, J. D., Babbitt, L. G., Toosi, N. R. & Schad, K. D. You can win but I can’t lose: bias against high-status groups increases their zero-sum beliefs about discrimination. J. Exp. Soc. Psychol. 57, 1–14 (2015

12Davidai, S. & Ongis, M. The politics of zero-sum thinking: the relationship between political ideology and the belief that life is a zero-sum game. Sci. Adv. 5, eaay3761 (2019).

13Esses, V. M., Jackson, L. M. & Armstrong, T. L. Intergroup competition and attitudes toward immigrants and immigration: an instrumental model of group conflict. J. Soc. Issues 54, 699–724 (1998) ; Ho, A. K. et al. The nature of social dominance orientation: theorizing and measuring preferences for intergroup inequality using the new SDO7 scale. J. Pers. Soc. Psychol. 109, 1003–1028 (2015).

14Hirshleifer, D. Presidential address: social transmission bias in economics and finance. J. Financ. 75, 1779–1831 (2020).

15Lee, S. W. S. & Schwarz, N. A grounded cognition perspective on folk-economic beliefs. Behav. Brain Sci. 41, e175 (2018).

16Curhan, J. R., Overbeck, J. R., Cho, Y., Zhang, T. & Yang, Y. Silence is golden: extended silence, deliberative mindset, and value creation in negotiation. J. Appl. Psychol. 107, 78–94 (2022)

17Chambers, J. R. & De Dreu, C. K. W. Egocentrism drives misunderstanding in conflict and negotiation. J. Exp. Soc. Psychol. 51, 15–26 (2014

18Structural modeling of generalized prejudice: The role of social dominance, authoritarianism, and empathy.

19Roberts, R. & Davidai, S. The psychology of asymmetric zero-sum beliefs. J. Pers. Soc. Psychol. 123, 559–575 (2022). ; Andrews-Fearon, P. & Davidai, S. Is status a zero-sum game? Zero-sum beliefs increase people’s preference for dominance but not prestige. J. Exp. Psychol. Gen. 152, 389–409 (2022).

Cool ! Petite coquille : A suivre ! la prochaine fois on terminera le dossier, en cherchant ce qui peut nous aider __ ne plus voir la vie comme un jeu à somme nulle.